仪器分析课程“思专融合”教学设计

作者: 张梦辰

摘 要:仪器分析课程是高等学校中化学、环境、生物和材料等相关专业的一门重要专业课程。以立德树人为出发点,挖掘仪器分析课程思政教育元素,找准思政教育与专业教学的契合点,基于“思专融合”理念实现知识传授和价值引领有机统一的教学效果,对践行教书育人使命具有积极意义。该文以“原子吸收光谱法”教学节段为例,对思政案例与教学设计进行介绍。

关键词:仪器分析;课程思政;教学设计;原子吸收光谱法;立德树人

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)03-0134-04

Abstract: Instrumental Analysis is an important professional course for students majoring in chemistry, environment, biology, materials in colleges and universities. Taking morality establishment and talent cultivation as the fundamental task, to explore the ideological and political elements and their combinations with curriculum knowledges, in order to realize the organic unity of knowledge imparting and value leading, is of positive significance to the accomplishment of teaching and educating task. This paper takes the "atomic absorption spectrometry" section as an example to introduce the ideological and political cases and teaching design programs.

Keywords: Instrumental Analysis; ideological and political education; teaching design; atomic absorption spectrometry; establishing virtue and cultivating talents

仪器分析作为现代化的分析测试手段,广泛地为生活、生产和科研提供大量有关物质结构、组成和含量等信息。仪器分析课程是高等学校中化学、环境、生物和材料等相关专业的一门重要专业课程。全面推进课程思政改革和建设是新时期加强高校人才培养的新要求、新举措、新方向[1-3]。充分发挥好仪器分析课程的育人作用,寓价值引领于知识传授和能力培养之中,切实提高人才培养质量,对于贯彻落实立德树人的根本任务具有重要意义[4-6]。本文以仪器分析课程“原子吸收光谱法”教学节段为例,挖掘仪器分析课程思政教育元素,找准思政教育与专业教学的契合点,基于“思专融合”理念进行教学设计与实践。

一 教学目标

五邑大学仪器分析课程是面向环境工程专业大学二年级学生开设的一门专业限选课。仪器分析课程的教学目标要求学生通过课程学习,能够掌握各种环境工程领域常用的仪器分析方法的基本原理、结构组成、应用特点和适用范围,能够合理利用现代分析仪器得到有效结论,并运用于解决复杂环境工程问题[7]。针对“原子吸收光谱法”教学节段,基于成果导向(Outcome Based Education,OBE)教育理念,从知识、能力、德育三个维度确定教学目标[8]。

(一) 知识目标

通过课程学习,学生能够掌握原子吸收光谱仪器的基本原理、结构组成、应用特点,知晓其优缺点和适用范围。

(二) 能力目标

通过课程学习,学生能够使用原子吸收光谱知识用于环境工程领域复杂工程问题涉及的仪器分析方法的判别,针对具体问题合理选择原子吸收光谱法进行分析,并获得有效结论。

(三) 德育目标

通过课程学习,学生能够具有追求真理、实事求是、学以致用和勇于创新的科学精神,树立民族自信,坚定理想信念,激发科技报国的家国情怀和使命担当。

二 案例设计

仪器分析课程蕴含着丰富思政教育元素[9]。基于仪器分析课程教学内容,可以从多方面将思想政治教育与专业知识传授有机融合。在仪器分析课程教学中可以通过介绍仪器分析的发展史,培养学生的辩证唯物主义和爱国主义思想;通过结合各种仪器分析方法在环境、食品、生命医学等领域中的重大应用,增强学生的职业道德、法律意识和社会责任感;通过举例前沿科研领域中先进的分析仪器,调动学生的专业热情,激发学生的创新意识,锻炼学生的科学素养。

“原子吸收光谱法”教学节段的教学内容以原子吸收光谱法的发展为主线,包括“原子吸收现象的发现”“原子吸收仪器的设计”“原子吸收光谱的特点与应用”三个教学内容模块。紧密结合“原子吸收光谱法”教学节段的教学内容,我们列举以下两个典型课程思政案例设计。

(一) 以原子吸收光谱仪器中关键部件——空心阴极灯的发明为切入点,将仪器分析课程教学与创新创业教育相结合

1955年,Walsh发表了著名论文《原子吸收光谱在化学分析中的应用》,首次发明了空心阴极灯,并将其作为原子吸收光谱仪器的光源,解决了当时原子吸收光谱仪器开发的关键性技术难题[10]。基于Walsh的工作,20世纪50年代末和60年代初,Hilger、Varian Techtron和Perkin Elmer(PE)公司先后推出了原子吸收光谱商品仪器,原子吸收光谱开始进入迅速发展时期,这几家公司也在日后发展成为世界著名的分析仪器专业制造巨头。以原子吸收光谱仪器中关键部件——空心阴极灯的发明为切入点,向学生展示以原子吸收光谱仪器为代表的分析仪器开发,是一个将科学创新应用于新工具、新方法,并以之解决新问题的过程。创新是国家发展的核心动力,也是新时代对高等教育人才培养所提出的要求。习近平总书记说过,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。作为新时代大学生,在国家积极鼓励大学生创新创业的背景下,将创新理念、创新意识、创新精神始终贯穿于理论知识学习的过程中,以过硬的技术本领为基础开展国产仪器研究开发与技术创新,做到活学活用专业知识开展高质量创新创业,树立创新责任与创新自信,自觉担负起为国家、民族科技发展增添新动能的重任,做新时代的科技追梦人。

(二) 以我国国产原子吸收光谱仪器的发展历史为典型案例,将仪器分析课程教学与爱国主义思想教育相结合

19世纪60年代,中国的分析仪器市场需求已经打开,但是商品化的光谱仪器国内几乎没有。相比于国外在1958年就问世了第一台商品化原子吸收光谱仪器,我国的商品化原子吸收光谱仪器研制始于1972年,比国外起步晚了14年。经过一代科学技术工作者的努力,我国很快成功掌握了原子吸收光谱仪的设计和生产技术,1975年推出了WFD-Y3石墨炉原子吸收光谱仪;1985年开发了WFX-1F计算机原子吸收光谱仪;2006年发展了WFX-810塞曼原子吸收光谱仪。这些重要进展代表了中国原子吸收技术的进步步伐。其中,石墨炉技术、自吸效应扣除背景技术等的研发几乎与国际同步,而自吸效应扣除背景技术背景还可能早于国外。目前,我国国产原子吸收光谱仪对典型元素的检出极限已经达到国外相同水平,甚至超过国外,且价格相对便宜,完全能够满足一般行业的需求,适合中国国情[11]。以我国国产原子吸收光谱仪器的发展历史为典型案例,让学生对我国仪器的发展状况和国情有一个客观的认识。我国的分析仪器,特别是高端精密仪器的研发起步晚、底子薄、基础弱,目前很多高尖端仪器仍然很难比肩国际品牌。但是我们也应该理智地认识到,经过几十年的历程,我国分析仪器、精密仪器的研发和生产也取得了巨大进步。从无到有,从一开始的改装、组装、仿制国外仪器,到现在的自主创新;从主要满足国内市场需求,到如今走向国际大市场。近年来由我国自主研发的分析仪器设备已经在环境保护、生命科学、食品安全甚至航空航天和深海探测等领域都有了令人瞩目的应用和成就。我们既要不盲目崇拜,有民族自信,更应该意识到我国的仪器科技和仪器工业水平,与国外相比确实还存在不小的差距,要有民族使命感和紧迫感,要有致力于国产仪器研发的志向,致力于打造民族仪器品牌的决心和信念。

三 教学策略

仪器分析作为分析化学的重要分支,对于学生认识化学学科、培养学习兴趣和构建专业思想具有关键作用。仪器分析课程内容涵盖的分析方法范围广、信息量大、知识点多而繁杂,学生难以深化知识和获得仪器分析解决问题的策略思想和方法,需要有针对性地采取合适的教学策略,以多样化的形式落实到课堂教学中,从而获得良好的教学效果。因此,我们以知识、能力、德育三个维度的教学目标为导向,以“思专融合”的教学理念为核心,在充实、整合、设计教学内容的基础上,积极探索适合仪器分析课程教学策略。

针对“原子吸收光谱法”教学节段,我们提出以下四条具体教学策略。

(一) 以思维导图为手段系统梳理课程知识体系

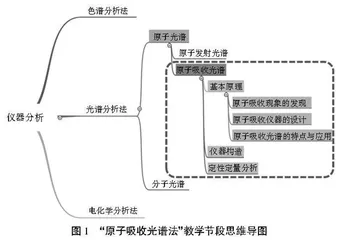

仪器分析课程知识具有十分严谨的逻辑关系。每个仪器分析方法的知识内容都是按照“基本原理—仪器构造—定性定量分析”层层递进。思维导图有助于将思维进行发散并将发散思维具体可视化,是一个有效的学习思考工具[12]。在“原子吸收光谱法”教学节段中以思维导图为手段可以帮助学生系统梳理课程知识体系,明确章节教学整体内容、教学重点难点及具体知识点之间的关联性。图1为“原子吸收光谱法”教学节段思维导图。

(二) 以发展历程为主线生动讲授课程知识内容

仪器分析方法的发展是现代科学、经济和社会发展的重要基础和推动力之一。每一项仪器分析方法的背后都有一段科学家们经年累月创新改进的发展历程。在“原子吸收光谱法”教学节段中以发展历程为主线生动讲授课程知识内容,不仅可以调动学生的学习兴趣和积极性,而且可以深入浅出地以故事的形式帮助学生理解和记忆晦涩枯燥的原子吸收光谱理论原理知识。由太阳光光谱存在暗线,就可以联想大气中的原子对特定波长的太阳光的吸收现象,即可明白原子吸收光谱的基本原理。由Walsh发表的著名论文《原子吸收光谱在化学分析中的应用》,就可以记忆原子吸收光谱的关键部件之一是空心阴极灯,并从原理角度理解原子吸收光谱需要使用锐线光源的原因。图2为“原子吸收光谱法”教学节段发展历程主线图。

(三) 以课程思政为抓手充分发挥课程育人功能

全面推进课程思政教育教学改革和建设要求思想政治课程与各类专业课程同行同向协同育人。在仪器分析课程教学中以课程思政为抓手充分发挥课程育人功能,可以鼓励学生利用专业知识探索新领域、发现新规律、解决新问题,培养求真务实、学以致用、勇于创新的科学精神,坚定专业理想信念、厚植爱国情怀、增强责任担当意识和科技强国使命感,引导学生形成正确的人生观和价值观,挖掘课程的价值引领作用,真正做到将课程思政建设落实到每一门课程、每一节课堂。图3为“原子吸收光谱法”教学节段课程思政设计图。

(四) 以科研课题为载体注重强化课程专业导向

仪器分析是开展环境监测、环境修复、环境管理、环境评价以及废弃物减量化、资源化、清洁生产等不可缺少的基础和技术手段。仪器分析课程内容与环境工程专业结合紧密,仪器分析方法涉及环境水质、空气、固废、土壤和生物等各个领域,深入金属污染物、非金属无机污染物和有机污染物各个方向,特别是在有机污染物的定性、定量、结构分析,以及迁移和转换等的研究中发挥着越来越重要的作用[13]。例如最突出的工业“三废”(废气、废水、废渣)的控制与处理是环境工程专业的重要任务。要有效治理“三废”,需清晰了解“三废”的组成和含量,才能采取针对性的治理方式,这些都离不开仪器分析方法。在“原子吸收光谱法”教学节段中以科研论文为载体注重强化课程专业导向,可以拓展课程内容,锻炼学生专业素养与国际视野,提高学生解决实际环境工程领域复杂工程问题的能力。

四 结束语

以学生为中心,以成果为导向,在仪器分析课程教学实施中基于“思专融合”理念,计划性地引入思政教育内容,保证课程“知识传授”“能力培养”的同时加强“品格塑造”,并采取合适的教学策略以多样化的形式落实到课堂教学,对提升教学效果具有积极的促进作用:清晰梳理知识结构体系,帮助学生锻炼逻辑思维与归纳能力;生动引入课程思政内容,引导学生树立科学精神与爱国情怀;巧妙结合科研课题与实际案例,使学生感受到使用仪器分析方法解决实际问题的乐趣和意义,从而激发学生的科创意识与专业热情。基于学生对于仪器分析课程的教学反馈,通过课程学习,学生不仅能够基本掌握常用现代仪器分析方法的专业知识,而且在爱国主义、创新意识、科学素养和社会责任等各方面都有更深刻的认识,说明通过“思专融合”教学设计,将知识传授和价值引领有机统一,取得了较好的课程思政教育成效,为仪器分析课程思政建设持续改进奠定了良好的基础,也为其他相关专业课程的思政案例与教学设计提供了有价值的参考。