科学家精神融入地理科学专业课程思政的探索

作者: 张若纯 李思亮 徐延平 杨美玲 孙少波 韩晓昆 李晓东

摘 要:加强课程思政建设是高校落实立德树人的重要举措,而地理科学类专业课程所包含的科学家精神是实现课程思政的重要载体。该文强调科学家精神融入地理科学类专业课程思政教育中的重要性,并以天津大学地理科学专业的实践为例,阐述科学家精神融入课程思政的顶层设计、案例库建设及科学家精神案例的有机融入途径、典型案例等,强调科学家精神融入课程思政的长效机制的重要性。本案例的实践可以为地理科学类专业课程思政教育的发展提供参考。

关键词:课程思政;地理科学;科学家精神;思政案例;长效机制

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)04-0009-04

Abstract: Strengthening the ideological and political construction of curriculum is an important measure for universities to cultivate students by virtue. The spirit of scientists embedded in the curriculum of geographic science is a significant carrier to achieve curriculum ideology and politics. This paper introduced the importance of including conveying of spirit of scientists in ideological and political construction of curriculum and the case of Tianjin University was used as an example. The top-level design of the integration of the spirit of scientists in the curriculum, case database construction, the pathway to integrate the spirit of scientists in the curriculum and some classic case examples were illustrated, with emphasizing on the importance of long-term mechanism. This case study aims at providing reference for the development of ideological and political education in geography science courses.

Keywords: curriculum ideology and politics; geographic science; spirit of scientists; ideological and political case; long-term mechanism

党的十八大以来,党中央高度重视高校思想政治工作。2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上明确强调“使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”,打破了长期以来高校思想政治教育与专业教育相互隔绝分离的局面。2017年2月,中共中央、国务院印发的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》中指出“充分发掘和运用各学科蕴含的思想政治教育资源”[1],强调各门课程都有育人责任。2020年5月,教育部出台《高等学校课程思政建设指导纲要》,指出全面推进课程思政建设是落实高校立德树人根本任务的战略举措,是全面提高人才培养质量的重要任务,并明确了课程思政建设的目标要求和内容重点,强调科学设计课程思政教学体系,结合专业特点分类推进课程思政建设[2]。

课程思政并不是思政课和专业课程的简单相加,而是发掘专业课内容所蕴含的思政教育元素,在知识传授的基础上,加强专业课能力培养和价值塑造的育人目标。每个专业在育人方面有自己的教学属性和教学特色,地理科学类专业所包含的科学精神、人文精神是实现课程思政的重要载体,以培养学生探索未知、追求真理、永攀科学高峰的使命感和责任感,激发学生的家国情怀和使命担当。

一 科学家精神的内涵及其融入课程思政的重要性

我国不同领域、不同时期的科技工作者用他们胸怀祖国、矢志创新的精神书写了我国的科学史。2019年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》,将新时代科学家精神的内涵概括为“胸怀祖国、服务人民的爱国精神;勇攀高峰、敢为人先的创新精神;追求真理、严谨治学的求实精神;淡泊名利、潜心研究的奉献精神;集智攻关、团结协作的协同精神;甘为人梯、奖掖后学的育人精神”[3]。习近平总书记多次强调“科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富”[4],要培育和弘扬科学家精神;二十大报告中也指出,我们要“培育创新文化,弘扬科学家精神,涵养优良学风,营造创新氛围”。科学家精神也入选了党中央批准的第一批46个中国共产党人精神谱系,是中华民族的宝贵精神财富。

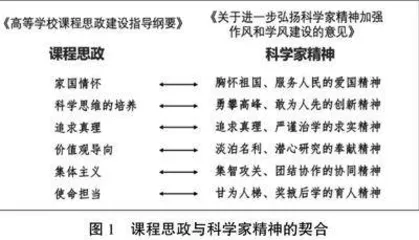

科学家精神是一种“不言之教”,在薪火相传中彰显时代价值[5]。大学教育阶段是学生塑造价值观的关键时期,正是吸收科学家精神的大好时机。科学家精神的传承是立德树人的重要途径,科学家精神融入课程思政也是应对当前社会无数挑战的时代需要。科学家精神与课程思政建设中可挖掘的思政元素完美契合(图1),在专业知识传授的同时,将科学家故事有机融入,可以有力推动课程思政的开展,提升课程思政的效果。

二 科学家精神在地理科学类专业课程思政教育中的重要性

地理科学是研究地球表面各种自然特征、现象及其与人类社会活动之间的相互关系的科学[6]。地理科学涉及教学内容广泛,既包括自然科学理论知识,也包括社会管理的技术技能,引导学生从自然科学和社会科学角度思考和处理好人类和自然环境之间相互关系,培养科学思维,树立家国情怀。天津大学地理科学专业课分为地表过程与环境地理和数据与地理信息科学和技术两个模块,虽然知识传授侧重点不同,但对能力和素养的培养目标相同。在理论知识学习的基础上,天津大学地理科学专业也注重野外的实践教学。在野外的第二课堂推进课程思政建设,有助于学生在实践中增长智慧,在艰苦奋斗中锤炼意志品质。

目前地理科学类专业课程思政教育蓬勃发展,全国很多高校、课程已充分认识到课程思政的重要性,但实现切实有效的课程思政仍面临一些挑战:如缺乏课程思政顶层设计和总体规划,课程思政建设方案可操作性不强,教师对课程思政的认识和能力不足,课程思政元素挖掘不够、学生接受度不高等[7-9]。

地理科学的各门课程中都蕴含着地学家的科学家精神精神。哈罗德·克莱顿·尤里、查里斯·大卫·基林、张相文和孙鸿烈等等,古今中外无数地学家用他们的事迹昭示着地学精神,昭示着科学家精神。我国地学精神以“爱国、求实、奉献”为核心,特别是中国地学家前辈这一独特的科学群体的人生经历与科学精神,正是科学家精神的体现,如为中国摘掉“贫油”帽子的李四光、发展具有中国特色的第四纪研究的黄汲清、钻研物候和气象的竺可桢等。在新常态下,我国地学精神也被赋予了新的意义[10]。我们身边也有很多普通的地学工作者,在默默传承着科学家精神,守护地球和环境,保护我国的绿水青山。科学家精神案例易于和课程内容结合,教师讲授难度低;可覆盖多个知识点,可以融入从专业基础课程到核心课程的全部课程体系,能够形成思政培养的长效机制;学生容易接受,在潜移默化中接受思政教育。因此,天津大学地理科学专业授课团队在专业课程及实践中融入科学家精神,以润物细无声的方式讲榜样力量和使命担当,培养学生的地学思维与素养,实现立德树人。

三 科学家精神与地理科学类专业课程思政有机融合的途径

(一) 注重顶层设计

课程思政不应局限于一门课的思政,而是聚焦学生培养的全过程。天津大学地理科学专业自2020年开始本科生培养,在专业设立之初即将课程思政融入学生培养方案之中。针对天津大学地理科学专业的特色,课程思政建设将理论课程与野外实践相结合,建立学生培养长效机制,将科学家精神与课程和实践有机融合,循序渐进的实现立德树人的课程思政根本目标(图2)。在课程设置过程中,从大纲编写、教学方法和手段的选择到课件制作、教案准备,授课教师均充分融入课程思政元素。同时,教师作为学习科学家精神的客体,更是传播科学家精神的主体。因此,将科学家精神融入课程思政的过程需要充分发挥党组织及教学交流平台的作用,加强对教师的科学家精神教育及课程思政能力提高的同时,更提倡教师在教学科研过程中深入学习、践行科学家精神,身体力行地做科学家精神的示范者。

(二) 教学资源支撑:案例库建设

调研地理科学类专业课程科学家精神案例运用现状,总结分析案例应用中存在的问题,重点关注思政案例与专业知识体系的衔接与统一。考虑课程内容及开设时间,天津大学以地图学与地理信息系统概论、环境生态学、有机与生物地球化学概论和GIS技术与应用等专业核心及不同模块的专业选修课程及地理学认识实习为例,针对重点知识点进行科学家精神案例的搜集整理,形成思政教育功能显著,兼具广度、深度及知识性的科学家精神课程思政案例库。同时建立学院的线上思政案例库,供学院所有课程及授课教师参考使用。

(三) 科学家精神案例的有机融入及效果评估

实现科学家精神案例有机融入专业课知识点,需要抓住科学家精神的特点与当代大学生的思维特征,与当代大学生的内在需求相契合,并密切结合各门课程的教学实际,采用学生更易接受的生动活泼的方式和传播载体,增强科学家精神的感召力和吸引力,形成课程专业内容和课程思政内容的双向互动。讲好科学家故事是弘扬科学家精神的必要前提,在专业课程中融合科学家精神的弘扬,需要以贴近学生经验感受的方式,选择合适的科学家故事,挖掘科学家故事中的价值引领点。现代教育理论认为,教学活动以学生为主体,能够显著提高学生的学习兴趣和学习主动性[11]。为增强学生的主观能动性,可在课堂由学生进行部分案例的讲解,并通过展板等形式进行推广。通过科学家故事的讲述,学生能够自觉领悟科学家精神,明确精神内涵和自身所肩负的时代使命和社会责任,提升环保意识。同时,天津大学地理科学专业重视野外实践与实习环节,将课堂传授与野外实践相结合,野外工作本身,也是地学科学家精神的传承,参观纪念馆、遗迹等方式可以增强感染力。通过对科学家精神的传达,在知识传授的同时,增强学生的价值认同[12]。

在科学家精神融入的过程中,应以爱国精神、协同精神为主基调,培养学生树立家国情怀,继承和弘扬老一辈科学家群体坚持科学报国、团结协作的高贵品质;以创新精神、求实精神为重点,鼓励学生追求真理、开拓创新,勇攀科学高峰;以奉献精神、育人精神为价值导向,引导学生淡泊名利,把个人小我融入大我之中。科学家精神的传递可以有系统性和连续性。在学生入学之初及专业课开始阶段可先偏重爱国精神、协同精神的融入,之后慢慢渗透创新、求实精神,最终强调价值引领,循序渐进,提升思政效果。通过学生反馈的变化,可长效考察思政效果。在长期润物无声的科学家精神的融入下,天津大学地理科学专业的学生对于老一辈地学家的事迹和精神有了比较深入的了解和理解,日常学习和野外实践中能够充分体现协同、创新精神,结合天津大学 “三全五育”的人才培养体系,学生的价值观已经厚植家国情怀。