创新型大学材料力学课程建设的思考与举措

作者: 高原文

摘 要:基于新时期国家创新型人才的培养需求,结合材料力学课程的特点,以及兰州大学力学专业人才培养目标的定位,该文阐述对创新型大学材料力学课程改革与实践教学的思考。包括对材料力学课程内容更新;对材料力学创新性实验的设计;对本科生创新创业科研训练项目设计的思考,以及相应的教学方式和手段的革新与举措。通过相关措施,促进教学质量提升,教学团队建设、推进课程的高水平建设。

关键词:材料力学;实践教学;课程建设;思政元素;思考与举措

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)04-0068-06

Abstract: Based on the training requirement of the national innovative talents in the new era, combined with the characteristics of the course of material mechanics, and the orientation of the training objectives of Lanzhou University's mechanics discipline of mechanics, this paper expounds the thoughts on the course reform and practical teaching of material mechanics in innovative universities, including updating the content of material mechanics course, designing innovative experiments in material mechanics, thinking about the design of undergraduate innovation and entrepreneurship research training projects, as well as the corresponding innovation and measures of teaching methods and means, through relevant measures, to promote the teaching quality, teaching team construction, and promote the high-level construction of courses.

Keywords: mechanics of materials; practical teaching; curriculum construction; ideological and political element; thinking and measures

材料力学是工程科学的一个重要分支,其主要关注工程实际中材料或结构的强度、刚度、稳定性等问题,是机械、土木、水利、采矿、石油工程、地质勘探、航空航天、海洋工程等领域的基础学科,在工程结构的设计、制造、生产、技术创新等现代工业技术领域发挥着重要作用。

一 新时期材料力学课程建设和教学改革的必要性

习近平总书记2021年9月27日在中央人才工作会议上的讲话中提到“人才是衡量一个国家综合国力的重要指标。人才是自主创新的关键,顶尖人才具有不可替代性。国家发展靠人才,民族振兴靠人才。[1]”高校作为人才培养的主战场, 肩负着人才培养的重要使命。兰州大学作为国家部署在西北地区的、在中国的教育格局中具有重要战略地位的高校,为党和国家事业培养高水平的创新型人才是其重要的任务之一。尤其是在新的时期,如何按照国家和社会发展的需要进行教学改革和课程建设,进一步提高教学质量,为国家培养更多的创新性人才显得尤为重要。

力学课程是绝大多数理工科高校必修的专业课程,材料力学不仅是力学专业学生必修的专业基础课,也是工科高校机械、土建、土木工程等专业学生必修的基础课。在力学专业的教学体系中,材料力学具有承上启下衔接理论力学和后续结构力学、弹性力学等课程的重要作用,也是让学生的认识从牛顿经典力学逐步过渡到连续介质力学的课程。材料力学经过漫长的发展时期,目前已经形成了比较完备的课程内容和体系[2-5]。然而随着科学技术的日新月异,学科的交叉融合及新概念、新思想、新技术、新材料的不断涌现,以及高水平创新性人才的培养需要,如何进一步完善课程建设,提高教学质量、进而培养学生的科研素养、创新能力和质疑精神,显得非常必要和重要。因此,对材料力学课程内容的调整和补充、授课方式的革新,以及实践教学环节的改变势在必行。

二 创新型大学材料力学课程建设的思考及相关举措

(一) 注重科教融合,实现材料力学课程教学内容的更新与补充

结合材料力学课程的基本知识点,结合科学前沿,尤其是所在学校、所在学科或课题组的特色研究方向,对相关知识点内容进行适当补充是实现科教融合、更新课程教学内容的有效途径之一。这种方式一是让学生能够尽早了解所在院校特色专业方向,激发学生的学习热情,增强他们的专业认可度,强化他们的基础,培养他们的创新精神;二是可以充分利用所在研究团队的科研仪器和平台,易于补充完成相关知识点关联的实验,易于展开与知识点关联的实践教学、科研创新项目等。

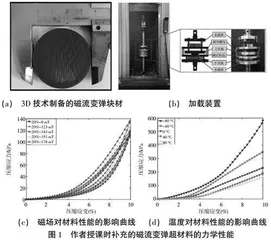

如作者在讲授材料力学拉压性能时,考虑到电磁固体力学是兰州大学力学学科最具特色的研究方向之一,科研团队具有用于不同变温环境下力学性能的测试平台,因此补充了磁流变弹块材在不同温度下的压缩性能试验及树脂材料拉伸试验内容,并做补充讲解。(利用3D打印制备的样品及加载装置和实验曲线如图1所示。)通过相关的内容补充和讲解,使学生接触到目前学术界所关注的新型材料(超弹性材料)的力学性能,了解目前一些新的制备技术,如增材制造技术(用于样品制备的3D打印技术),以及课题组研制的用于压缩、剪切性能测试的加载装置等。在此基础上,还可以引导学有余力、并对科研具有兴趣的其进一步了解超弹性材料的本构关系,拓展设计与之相关本科生创新项目等。再如:讲授压杆稳定内容,作者结合了自己在铁磁梁板结构屈曲、后屈曲的研究[6],适当给其介绍屈曲、稳定性的概念如何拓展到功能材料的研究中,使其在进一步加深对屈曲、稳定性等基本概念的理解,了解后屈曲、多场耦合、几何非线性问题的特点和特征。通过上述一系列的做法,不仅开拓了学生的眼界,激发了其学习兴趣和热情,加深对相关知识点理解;最主要的一点是,为他们接触科研提供了一个契机,知道科研并不遥远,为其未来从事科学研究植入了理想的种子。

(二) 注重将日常生活中具体的工程实例和材料力学知识结合

力学是近代科学与工程技术的基础,是自然科学和技术科学的先导学科之一。将力学教育与工程相结合,将科学研究与实践相结合是力学学科发展的源泉,是被证明行之有效的方式之一[2,7]。在材料力学的讲授中,引入日常生活中工程实例,以实例作为引导讲授相关联的知识点,不仅有助于扎实掌握基础相关知识,提升学生解决实际问题的能力,还有助于增强其专业认同感,激发学习兴趣,同时还有助于增强其使命感、责任感。

如撑杆跳是广受田径爱好者喜欢的一项运动,但在2012年伦敦奥运会、2019军人运动会或近期亚锦赛撑杆跳项目均出现撑杆断裂的案例(图2)。在讲授杆件的弯曲变形、强度、应变能时可以撑杆跳运动做为实例[2]。撑杆材料经历木杆、竹杆、金属杆、合金杆和碳纤维复合材料杆件等不同的发展时期。撑杆材料的发展,尤其是碳纤维复合材料的发展,极大地促进了撑杆跳运动项目的发展,但时至今日,撑杆断裂的事例仍时有发生。在撑杆跳的过程中涉及到的力学问题包含杆件的变形、能量储存与转换、材料的断裂等问题,在课堂讲授时以撑杆运动为例结合这些知识点进行讲授,可以使学生较为深刻地掌握这些知识点。此外这一工程实例也可以作为学生课后进一步拓展的课题,鼓励建立撑杆跳运动的力学模型,分析撑杆断裂的力学模型等。当然在此过程中,还可以适当提及我国在碳纤维复合材料领域发展现状,指出我们在该领域发展的不足,促使同学们关注国家的科技发展,提升他们的爱国热情和使命感等。

此外工程实例也可以是人们日常关注的现象和问题。如腰椎间盘突出是日常生活中非常常见的一种疾病,武际可[8]先生在科普文章中介绍过椎间盘突出并结合力学知识给与了相应的分析[5],在讲材料力学梁的弯曲问题和压杆失稳问题,也可以此为实际案例,引导学生课后进一步研读相关的科普论文,在掌握基本知识点的基础上,促使学生们能够基于所学知识,思考日常生活中发生的各种现象,养成勤学、好问、善思的良好习惯。

要善于收集、总结、分类归纳各类工程案例,并用于教学课程的更新或作为实践教学或本科生创新创业科研训练的素材等[9]。工程事例可来自日常生活的事故、事例、灾害、甚至科幻电影等。如:爆火的电影《流浪地球》中提出的太空电梯的概念,什么样的材料强度才能建造太空电梯?如:齐齐哈尔市体育馆坍塌事故事件导致多人身故,令人痛心和惋惜。作为力学工作者应该从力学强度角度、结构的设计角度,思考事故发生的原因,总结经验教训。诸如此类,均可作为课程的工程案例。这样的工程素材来源于生活、贴近生活,更能引起学生的共鸣,激发学习兴趣和社会责任意识。

(三) 注重将新概念、新知识融入到课程内容和实践教学环节中

随着科学技术的发展,各学科的交叉,一些涉及材料力学的新知识、新概念的提出与发展,能够与时俱进地将一些新知识和概念融入到材料力学的教学中,或者引入实践教学和本科生科创训练也是有必要的。

如“泊松比”的概念,这一概念是材料力学的最基本的概念,最早是由法国力学家泊松( Simeon Denis Poisson,1781—1840)提出[2,4]。这一概念是反映材料横向变形的弹性常数,在自然界中存在的材料一般都是正泊松比材料。简单地说,杆件在拉伸时,纵向伸长,则横向收缩。然而随着现代材料设计技术的发展,人们通过材料的微结构设计,可以使材料结构在纵向拉伸时,横向发生膨胀,即出现“负泊松比”[10]。利用“负泊松比”的概念,人们设计出具有高比强度、高能量吸收率等性质的材料,应用于航空航天、医疗卫生、土木结构等领域,如:基于负泊松比的桥梁收缩装置,基于负泊松比效应设计的NPR锚杆/索应用于围岩支护系统[11]等(图3)。

在授课过程中,可以结合材料弹性模量、泊松比概念提出和发展过程,针对各向同性线弹性材料在讲清楚弹性模量和泊松比的基础上,适当介绍负泊松比的概念及其工程应用,可以促进学生对概念理解和巩固,同时能够进一步了解新概念带来的技术变革,激发其热情和科研兴趣。

除了新概念的引入,还可以将一些新知识融入授课内容中。如对梁的理论部分还可以适当介绍剪切的铁摩辛柯梁、用于微纳尺度的非局部梁理论[12],对于强度理论部分可以结合我国科学家的贡献,如王彪[13]教授的“非平衡热力学框架的材料与结构的强度理论等”均可适时地介绍给学生。通过这些新知识、新概念的引入,使学生能够“固本强基”的同时,理解一些概念或理论的发展,扩大知识面,接触科研、体验科研的魅力,培养其创新意识、科研素养,提升他们的科研能力。

(四) 注重将思政教育和专业知识结合,润物无声、潜移默化

在学生在掌握专业知识的同时,注重将思政教育和专业知识结合,润物无声、潜移默化,使学生能够在掌握扎实专业知识的同时,进一步提升爱国热情、家国情怀、文化自信。力争做到元素润人、精神育人、实践砺人。

要注重多元化收集、整理和归纳思政元素。思政元素的素材可以是学科的发展史,如材料力学中的“中性层”“弹性模量”等重要概念的提出和发展也是学者经过长期、历经百年的求证和探索,适时地将这些内容介绍给学生,培养他们正确的科学史观、认知观,促使其从科学史中汲取成功的经验,提升科学素养,培养其创造性思维和批判性思维。

思政元素也可以来源于科学前沿研究,就前沿研究与相关知识点结合,介绍中国科学家的贡献。如:在强度理论中,可以介绍王彪[13]教授的非平衡热力学框架下的强度理论等,俞茂宏[14]教授的双剪理论。

思政元素也可以与高尚师德、科学家精神相结合。兰州大学力学专业作为中国科协首批科学家精神传承基地,教育部第二届“全国高校黄大年式教学团队”。学科发展过程本身就充满坚守、奉献、传承和开拓等科学精神,蕴含着高尚的师德,从兰州大学力学学科的开创者叶开沅先生到周又和院士,以及郑晓静院士都是高尚师德、科学家精神传承的代表人物。在课程讲授过程中穿插一些科学故事,通过师德育人,科学家精神育人,也非常有助于培养学生家国情怀和奉献精神。