科研成果转化为本科教学内容的探索与实践

作者: 范德松 张牧星 李强

摘 要:该文分析电子设备热管理专业现有教学模式存在的问题,提出科研成果教学资源化的改革方法,构建教学与科研成果、科创活动紧密结合的创新人才培养新模式,解决现有教学过程中以考试为导向培养学生应试能力而不注重创新能力的问题。通过跨界课程体系重构、项目成果进课堂教学思路,以及科创竞赛贯通式实践思路,帮学生健全完备的跨界知识图谱,增强课程的实践性,克服传统教学中专业单一化严重、学科交叉不足、跨界知识壁垒高和实践性不强等难题。

关键词:电子设备热管理;人才培养;科研成果;科创比赛;教学改革

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)04-0115-06

Abstract: By the analysis of the current teaching mode in the electronics thermal management major, we propose a reformation method for integrating scientific achievements into the teaching contents. Building a new model for cultivating innovative talents that closely integrates teaching, scientific research achievements, and scientific and technological innovation activities. It can avoid the issue of the current teaching process that the exam-oriented training was over-emphasized, cultivating the innovative abilities of undergraduates. Through the reconstruction of interdisciplinary curriculum systems, the project achievements were integrated into classroom teaching, and scientific competitions in whole teaching activities, promoting the undergraduate to establish the comprehensive interdisciplinary knowledge framework, enhance the practicality of the curriculum, and overcome challenges commonly found in traditional teaching methods, such as a heavy emphasis on specialized knowledge, insufficient cross-disciplinary, high barriers to interdisciplinary knowledge, and limited practicality.

Keywords: electronics thermal management; talent cultivation; scientific achievement; scientific competitions; innovative teaching

近年来,随着电子设备产业的蓬勃发展,国内高校正在积极推动电子器件与设备热管理专业的建设。然而,我国目前尚未独立设立电子热管理学科,也未有系统的发展规划。因此,电子器件与设备热管理方面的研究工作主要依托于工程热物理学科。这种情况不仅限制了电子器件与设备热管理理论与方法的进一步发展,也导致相关人才培养跟不上产业需求的步伐。以芯片级散热为例,掌握传热学知识已远远不够,还需要了解电子器件封装技术和材料等微电子学科知识。然而,在当前的学科规划体系中,这两个学科属于不同的大类学科,交叉机会相对较少,这对于热管理领域人才的培养非常不利。由于电子器件与设备热管理在集成电路产业中的重要性日益提升,热管理已从电子器件设计的末端上升到电子器件设计的始端[1],散热问题在产品设计的早期阶段就应该协同考虑,甚至优先考虑,这对掌握电路设计和热设计知识的复合型人才培养提出了新的要求。

2016年,工业和信息化部批准,依托南京理工大学建设国内首个“电子设备热控制工业和信息化部重点实验室”。经过多年的发展,实验室已组建成以中国科学院院士领衔的国内一流教学研究团队。在电子设备热管理领域,培养了一大批在华为、中兴、航天院所等高层次研究机构担任要职的行业专家,为我国电子设备热管理领域的人才培养做出了贡献。

尽管自2003年起南京理工大学就在研究生培养中开展了科研项目驱动的电子设备热管理教学模式,并初见成效,但面向电子行业技术的快速发展和需求,电子设备热管理人才缺口仍然较为严重。因此,亟须在本科专业中设立专门的电子器件冷却或设备热管理的专业,开设一批具有前沿性、专业性和针对性的课程,加强相关课程建设和实验室条件建设,扩大人才培养规模,提高人才队伍质量。

目前,我国高校电子设备热管理学科课程设置仍然不甚合理。课程基础性较好,但前沿课程相对缺乏,大多数高校未能紧跟当今的研究前沿。相应的课程体系建设主要集中于传统的热能动力学科,内容多年不变,对新兴学科的关注度不足,课程设置未能随技术和行业的发展与时俱进。其次,目前课程的实践性不足,实验环节与科研项目脱节,学生实践能力薄弱。原有涉及电子器件与设备热管理相关的课程内容零散化、片段化和碎片化,难以为学生构建起完整系统的知识图谱。课程设置单一化,培养的学生对跨界知识了解不深。因此,需设立跨学科的电子设备热管理专业方向课程,整合已有资源,加强该方向人才培养的实验教学手段建设,探索适合我国国情的电子设备热管理人才培养新模式,为电子行业输送高素质的电子设备热管理专门人才,满足我国电子技术发展的迫切需求。

一 科研成果教学资源化的创新模式

(一) 电子设备热管理课程体系重构,构建科研成果进课程新模式

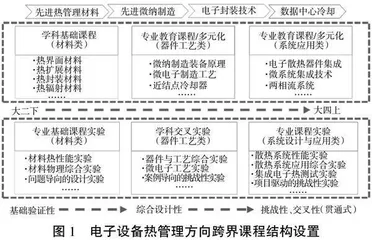

南京理工大学是国内在本科专业中率先设立专门的电子器件冷却和电子设备热管理专业的高校。针对电子设备热管理的多学科交叉属性,南京理工大学在课程设置方面不仅保留原有能源动力专业的传热学、流体力学、热工测试技术等主修课程,而且还引入电子类专业、制造类专业、材料类专业的课程,以打破原有各专业的知识壁垒,建成学生完善的知识图谱。图1给出了本科电子设备热管理方向的跨界课程结构设置思路。除保留原能源动力类专业的主干课程外,基本涵盖了热科学、材料学、电子学和先进制造等电子设备热管理领域所必须的跨界课程,并把科研成果融入其中,作为课程建设的主干线,可解决原有课程体系固化严重,学科交叉不足的问题。

(二) 科研成果多维度进课堂,克服传统案例式科教融汇的单一化局限

仅仅考虑科研成果进课程,对于本科生能力的培养仍然不足。负面的结果就是学生难消化、学习的积极性下降,进而导致对专业的否定,严重者将转专业乃至退学。因此,教师团队需要将科研成果进行拆解,形成从易到难的进阶式教学案例,调动课堂气氛、增强师生互动。甚至采用翻转课堂的教学模式,让学生通过课堂汇报的方式加强对某个拆解的科研成果内容的理解[2-3]。

图2给出了本科电子设备热管理方向课的项目成果多维度进课堂的教学改革方案。从图中看出,课堂任务的设置,从简单到复杂,贯穿了大学四年的课堂。通过在新生研讨课中开设从能源动力走近创新创业等系列课程,培养学生对专业的认知能力,激发学生的积极性和热情。在课程开设过程中,通过邀请领域内杰出人才,为本科生讲授电子设备热管理相关的前沿知识、发展历程及未来可能的发展方向,帮助学生快速明确自身的学习方向和专业要求。在大二学期,结合教师团队的科研自制仪器与学生所学专业知识,开展“自制仪器大家谈”等活动,激发学生动脑构思、动手设计的热情,鼓励学生以批判性、跨学科式的思维方式反思现有成果,提出自制仪器的不足与改进的方案,培养学生的科研创新意识和能力。同时,学生也可以将所学的工程制图一类课程的内容与自制仪器的设计相结合,培养学生对课堂内容应用的实战能力,也为后续开设的能源计算机辅助设计课程夯实基础。在大三学期,结合教师团队的科研项目拆解内容,开展实践性、专业性的科创活动,将专业知识融入到项目内容,将项目成果融入到学生实践教学,形成相互促进、相互补位的综合性人才培养模式,发挥科研成果反哺教学的作用。学生此时的角色已从先前的构思者转变成项目内容的设计者和实现员。项目内容执行过程中,通过对知识点不断复刻,加深对所学内容的理解,改变传统教学中存在的“考完忘完”现象。学生通过自己所掌握的知识内容和在教师的帮助下,完成项目研究内容,增强解决工程问题的信心。在高年级(大三下、大四上)学生中开设科研训练、科创竞赛及“芯凉”工程等系列科创活动,提升学生对专业知识的综合运用能力。特别是,针对当前芯片等“卡脖子”问题,创建“芯凉”工程科创课程,邀请知名专家开展芯片散热主题讲座,讲授电子设备热管理领域的重大成就、重要人物事迹、前沿知识内容,增强学生爱国情怀,增强历史认同、铸牢中国自信,最终具备热爱国家、服务社会的奉献精神[4]。此外,以比赛为导向,选拔优秀学生参加芯片散热主题相关的科创项目,让学生意识到芯片散热是高性能芯片开发的“卡脖子”技术,要明确己任,树立伟大志向,在专业领域有所贡献,实现科技报国。总之,通过项目式多维度课堂教学内容改革,打破跨科知识内容的壁垒,使学生形成健全的电子设备热管理知识图谱,为行业培养综合能力优异的高水平人才。

(三) 科研成果多元化进实践,建立科创竞赛为导向的人才培养新模式

创新能力是国家与社会进步的核心竞争力,对国家与民族的繁荣发展至关重要。为了培养具备创新能力的高校学生,我们需要注重学生创新思维的培养和实践动手能力的锻炼,鼓励学生跨学科合作,并将其付诸实践。通过科技竞赛,可实现以比赛促进学习、教学、改革和建设,全面提升工程人才培养质量,形成雄厚的创新型人才储备和培养能力[5-6]。

以电子设备热管理实践教学为例,我们提出了基于项目成果的科创赛事贯通式实践教学思路,如图3所示,主要分为两个阶段。第一阶段,从大二下学期开始到大三上学期结束,整整持续1年。主要内容包括科研成果知识点拆解、赛事了解、赛事观摩、兴趣驱动、分组选题、实践思政与知识点解析等环节。第二阶段,从大三下学期开始到大四上学期结束,也是持续1年,两个阶段合计2年。第二阶段根据前一阶段的分组情况,在芯片热设计、微通道冷却、热管技术等范围内确定选题,然后启动“芯凉工程”。第二阶段为备赛的实践阶段,会根据选题的动手能力、设计能力、作品创新性、节能效率和散热性能等进行课程考核,并为参赛选拔优秀者进行路演。路演过程中,邀请相关赛事的过往评审专家进行点评,根据专家点评结果对作品反复打磨,力争最终获奖。总之,通过科创赛事导向性教学模式,学生能够不断提升自己的技术水平和创新能力,为未来的工作和竞争奠定坚实基础。

二 科研成果教学资源化的创新方案设计

(一) 电子设备热管理科研成果进课堂教学

就科研成果进课堂而言,将以先进电子热管理材料课程为例阐述教学实施方案。如图4所示,首先结合任课教师所在教学研究团队的导师组成,根据课程内容分阶段、分内容设置合理的指导策略,构建导师指导方向的主题框架。学生根据课堂上讲授的知识点,围绕导热材料、隔热材料、热控涂层材料等议题自发形成兴趣小组,组建教学研究团队,各教师根据各自的研究优势与科研项目的特色,担任小组导师,以项目驱动为牵引,在课堂上融合项目研究前沿知识,结合具体案例和方法讲授抽象的理论知识及其具体应用案例[2]。比如,在课堂侧,教师选取科研项目中的典型案例,引发学生的科研兴趣。比如,根据任课教师发表的学术论文《高温还原氧化石墨烯膜及导热性能》,引出制造工艺对石墨烯扩热层热导率的影响以及材料的导热机理,进一步引出发现石墨烯材料及其诺贝尔奖得主安德烈·海姆的科研故事,启发学生要善于利用身边工具。比如,胶带不只是用于粘擦错题,还有助于获得诺贝尔奖。为此,我们借助透明胶带和高分辨显微技术,特意设置了制备石墨烯的“撕呀撕”沉浸式体验课,激发学生探索前沿知识的欲望。