科学研究方法与论文写作规范课程改革创新和实践

作者: 周林 程聪聪 张梦 冷俊芳

摘 要:该文以优化课程内容设置、改革教学方式、创新考核形式和融合课程思政等为改革目的,阐述科学研究方法与论文写作规范课程的教学改革举措和实践成效。从科学研究方法与学术规范、科学论文撰写与发表、科研资料查询等课程内容设置的优化改进,线下和线上混合的互动教学方式改革,过程性考核的形式创新,以及课程思政的灵活融合等方面进行方法创新。通过该课程的改革创新和实践,可实现提升其教学质量和与时俱进的目的,进而提高学生探索真理、解决问题和科研创新能力以及科技兴国意识。

关键词:研究生教育;科学研究方法;科技论文写作;课程改革;教学创新与实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)04-0143-04

Abstract: With the aim of optimizing curriculum content, reforming teaching methods, innovating assessment forms and integrating curriculum ideology and politics, this paper expounds the teaching reform measures and practical results of scientific research methods and essay writing standards. Methods are innovated from the aspects of scientific research methods and academic norms, scientific paper writing and publication, research data inquiry, etc., the optimization and improvement of course content settings, the reform of offline and online interactive teaching methods, the innovation of process assessment forms, and the flexible integration of curriculum ideology and politics. Through the reform, innovation and practice of the course, the purpose of improving the teaching quality and keeping pace with the Times can be achieved, and then the students' ability to explore the truth, solve problems and scientific research and innovation as well as the consciousness of rejuvenating the country through science and technology can be improved.

Keywords: graduate education; scientific research method; scientific paper writing; curriculum reform; teaching innovation and practice

科学研究是人类对大自然规律和美的探索,论文写作与发表则是研究者对自然规律发现的总结、表述及传播。科学研究和论文写作都有很强的技巧性,科学研究、论文写作和论文发表中的细节和技巧决定了一切。科学研究方法与论文写作规范是一门训练科学研究思维和科技论文写作的课程。因其基本概念、理论和方法,具有哲学特色和广泛的应用性,本课程将通过教-学互动和案例分析的方式,旨在使学生掌握科学研究方法学习意义、需要遵守的学术道德规范以及典型科学研究方法;掌握科技论文和学位论文基本要求、写作论文的基本要领和写作规范;提升自身社会责任认知、树立正确人生价值观和强化科技兴国意识[1-3],实现研究生能力、科学思维和实验设计、学术论文写作和发表技巧训练、爱国强国意识等建设目标。

在我国高校,针对不同受教育对象都开设了科学研究方法和论文写作等课程,但现行课程体系存在着一些问题,例如,专业特点对科学研究方法和思维需求不同,不同学科的考核方式各异,以及党的二十大再次强调的思想政治教育的融入等,都随着新时代科技和社会不断发展也在不断涌现,因此进行科学研究方法与论文写作规范课程改革创新势在必得,这也是适应社会进步和高校人才培养的必然。

一 课程教学现状问题

第一,本课程内容主要帮助研究生提升科学研究能力和论文写作能力,提高研究生论文发表的成功率,但大部分高校的研究生课程在安排内容时,往往呈现普适的课程内容设置,而忽略不同学科、不同专业背景和思维方式等,这就需要以“三全育人”工作体系和机制为牵引,对课程内容进行结构化整合和优化处理,从而反映课程内容改革的新动向。

第二,传统上,本课程多采用线下教学,通过课堂板书、PPT、分组讨论、课堂测试等教学方式进行授课,但该方式会带来空间、时间教学局限,例如,2019—2022年疫情期间,无法同地同时开展教学活动,且不能随时集中开展讨论交流,因此线上教学在此期间发挥着关键作用。但线上教学也带来了一定弊端,例如,学生学习自我管理意识欠缺,教师监管缺失,师生互动缺少,教学效果和既定人才培养目标偏差等[4]。当前,随着工作、生活和学习秩序恢复正常,以及多种线上教学方式的涌现,科学研究方法与论文写作规范作为研究生课程也需要改革新的教学方式,充分利用线上与线下的资源、技术和实践经验等,实现时、空维度教学方式的融合。

第三,2020年中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》提出要扭转不科学的教育评价导向,强化过程评价,促进学生全面发展的评价办法更加多元。但现在很多高校对科学研究方法与论文写作规范课程的考核方式仍采用学期报告、期末报告,或开闭卷答题形式,本质上教学结果的分值量化评价,缺少讨论教师评价、生生互评等多角度的质性评价[5]。

第四,长期以来,不管是党的报告还是教育法都将“立德树人”做了重要表述[6-7]。但我们对科学研究方法与论文写作规范的认识往往局限于它只是一门研究生专业课程,对课后深层思政作用欠缺思考,其原因主要在于课程思政的理念尚未深入师生,思政教育未融入专业课程,偏离了习近平总书记、袁隆平院士等强调的“科研工作者要把论文写在大地上”“把科技论文写在祖国大地上”等号召。

二 课程教学改革创新

由于科学研究方法与论文写作规范涉及专业人才培养、思想政治、立德树人等诸多研究热点,故在教学方法和手段上力争紧跟国内外主流课程设置方法、教学模式及考核方式等。参考美国Barbara Gastel等著的《科技技论文写作与发表教程(第八版)》[2]、国内的张伟刚著的《科研方法导论》[1]以及中国大学MOOC网站等的研究生课程资源,结合所在学校人才培养、专业等特色,对该课程从课程内容设置、教学方式、考核形式和课程思政等几个方面进行改革创新和实践。

(一) 课程内容设置的优化改进

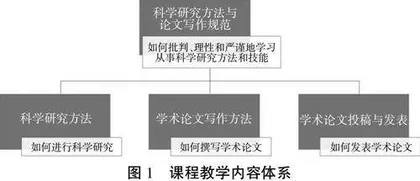

为了涵盖该课程改革创新的内容,我们在本课程内容结构化设计方面强调以立德树人成效为主轴,以河南大学的电子信息专业、控制科学与工程科学等工科背景需求为引领,构建以问题解决为目标的课程内容结构单位和教学单元,优化整合课程知识点或开展教学活动。本部分的课程内容设置体系如图1所示,其中“科学研究方法”是讲授如何探索未知,寻找问题答案,即提出什么问题;“学术论文写作方法”是讲授报告发现,变数据为知识,即解决了什么问题;“学术论文投稿与发表”是讲授知识传播,接受社会检验,即传播了什么知识。

基于图1课程内容体系,并结合对已有研究成果的分析和学习[8-10],结合专业与校内外医学、生命科学、能源科学与技术等学院,以及专业研究所的合作基础,将本科学及其交叉学科(医工交叉、智能农业、智慧能源等)知识融入到课程教学内容和教学活动中,构建关联互动和进阶衔接的横纵向的课程内容结构体系,旨在学生明确典型科学研究方法的原理和过程并能应用到具体实践;掌握科技论文和学位论文的一般结构;掌握论文的写作要领,可以开展论文写作;掌握利用各种途径查找文献并进行有效阅读,拓宽科研视野。

(二) 线下与线上融合的教学方式改革

基于前期师生在雨课堂、微信、云课堂、智慧树和Blackboard等学习平台的培训和现有研究者研究成果基础上[11],本课程在授课过程中采用了线下与线上融合教学方式,并遵循“线下为主、线上为辅”教学思路,本部分的线下与线上融合的教学方式如图2所示。

1 课堂环节方面

本环节参见图2中的“课上”。本课程将课上(共45分钟)分为三个部分:上节测试(10分钟)、本节导入和讲解(30分钟)、本节总结(5分钟)。具体安排如下。

1)上节测试(线上)。图3为我们设计的线上测试的情况举例图。不同于传统线下课堂提问方式,“上节测试”环节是通过引入雨课堂这种线上教学手段,对全体学生进行限时测试,监督和检验其掌握上次课时教学内容效果,在提高提问对象覆盖面的同时,也积极调动了学生课下掌握知识的主动能动性。

2)“本节导入和讲解”和“本节总结”。在“本节导入和讲解”环节,根据每节课的教学要求和难易,提前设计线下课堂讲课步骤和内容,并基于现有较成熟课件的基础上,也会更新融入与课程和专业相关的最新素材,例如,微视频、MOOC片段、专业网站链接以及其他电子文档等线上教学资源,扩大学生的知识广度和深度,并在课堂上适当增加师生交流和生生讨论环节,锻炼学生知识掌握和运用知识能力;在“本节总结”环节,通过线下课堂上扼要地总结本课时的教学内容,帮助学生重新明确知识要点,为下次课的“上节测试”做准备,使教学内容在时间维度上环环相扣。

2 课后环节方面

本环节参见图2中的“课后”。在课程结束后,我们将当次课时教学内容课件和辅助资料通过线上方式发给学生,以加深学生对知识点的理解、掌握和应用,同时根据内容将课后活动分为两部分:线下规定作业和线上自学任务,其中,课后规定作业的反馈可通过雨课堂、Blackboard等线上形式提交;课后自学任务可通过下次课的“上节测试”环节来检验学生的自学效果。

3 课程考核方面

本环节参见图2中的“考核”。由于科学研究方法与论文写作规范课程内容主要分为科学研究方法与学术规范、科学论文撰写与发表、科研资料查询等教学内容模块,学生对教学内容的考核解答偏主观性,相当数量题目重在考核学生掌握的广度和深度,不涉及明确是非答案。因此,为了最大程度保证公平性,我们除了有线下主观题目考核外,还设置了线上客观题目考核,旨在实现线下和线上的主、客观考核结果的融合考核。图4为我们设计的线上考核结果举例图。

(三) 过程性考核的形式创新

当前,全国各高校都在深入推进研究生培养机制改革,全面加强过程管理,以培养具有研究和创新能力的高层次人才。因此,我们的课程引入了成果导向教育(OBE)理念,它强调“以学生为中心、以学生成果为导向、以持续改进为重点”,其需要加强学习过程管理,严格过程考核,完善能力与知识考核并重的多元化评价体系[12-13]。图5给出了过程性考核在课程考核中的地位。

我们设置课程考核S由过程性考核M(即平时考核成绩)和终结性考核F(即期末考核成绩)来综合评定,其中,M的占比不低于40%且不超过60%,F的占比可通过1-M计算所得。平时考核成绩和期末考核成绩要依据充分、真实有效,特别是平时考核要能如实反映学生学习过程,及时发现学习中存在的问题。值得说明的是,上述占比可依据课程教学大纲、实际教学内容和学时进行讨论和设置调整,从而突出过程性考核在评价体系中的重要性。