智能采矿工程专业建设中的挑战与对策

作者: 蒋长宝 李琳 聂百胜 周雷 何将福 邓博知 张成朋 尚雪义

摘 要:智能时代背景下矿山开采行业产生向智能采矿转型的新需求,对于智能采矿人才培养的新要求也随之而来。该文探讨智能采矿工程专业建设中的挑战与对策,指出该专业面临着课程设置不科学、跨学科师资队伍建设难、实践实训体系尚不完善等挑战,提出优化课程体系、创新教学模式、打造跨学科融合师资和探索产学研用一体化人才培养模式等策略。这些措施有助于解决智能采矿工程专业建设中的问题,培养具备多学科知识背景、熟练掌握智能化知识及应用的高级矿业领域人才,为智能采矿工程专业的未来发展奠定坚实的基础。

关键词:智能采矿工程;跨学科;课程体系;教学改革;人才培养

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)05-0017-04

Abstract: In the context of the intelligent era, the mining industry has generated new demands for the transformation towards intelligent mining, and new requirements for the training of intelligent mining talents have also emerged. This paper explores the challenges and countermeasures in the construction of intelligent mining engineering major, pointing out that the major faces challenges such as unscientific curriculum design, difficulty in building interdisciplinary teaching staff, and incomplete practical training system. Strategies are put forward to optimize the curriculum system, innovate teaching models, create interdisciplinary integrated teaching staff, and explore the integrated talent training mode of industry university research application. These measures will help solve the problems in the construction of intelligent mining engineering majors, cultivate advanced mining professionals with multidisciplinary knowledge backgrounds, proficient in intelligent knowledge and applications, and lay a solid foundation for the future development of intelligent mining engineering majors.

Keywords: intelligent mining engineering; interdisciplinary; curriculum system; teaching reform; talent cultivation

近年来,随着物联网、云计算、大数据和人工智能等技术的快速发展与广泛应用,各领域正经历着从数字化、网络化向智能化的深刻转变。为了建立保障国家能源安全和战略利益的技术体系,矿业行业信息技术不断发展,开采领域已经扩展到深地、深海、深空。国家相关部门也指出要构建向地球深部进军、向深海空间拓展和深空对地观测的国土资源战略科技新格局[1]。

在此背景下,煤矿行业进一步向地球深部进军,深部煤炭开采面临着复杂的地质条件和较高的安全风险,因此迫切需要智能化技术的支持。当前,煤炭仍是中国的主体能源,在保障国家能源安全、稳定能源供应中发挥“压舱石”与“基本盘”作用,煤矿智能化对于促进煤炭产业转型升级、推动矿山安全发展、实现煤炭高质量发展具有重要意义[2]。近年来,国家发布了一系列关于进一步加快煤矿智能化建设与发展的指导意见,提出煤矿要加快智能化改造[3]。截至2024年4月底,累计建成智能化采煤工作面1 993个,智能化掘进工作面2 232个[4]。但仍面临着核心技术装备研发应用进程缓慢、人才队伍建设急需加强等问题[5-6]。

当前,我国煤炭正处在全面深化改革的重要时期,持续提升煤矿智能化建设水平、实现高质量发展需要大量相关领域人才。在教育部新工科建设的背景下,2021年智能采矿工程列入普通高等学校本科专业目录的新专业名单,利用AI、大数据、物联网和云计算等新一代信息技术改造传统采矿工程专业,以培养多学科交叉知识背景、熟练掌握智能化知识及应用的高级矿业领域人才[7-8]。

目前,大多数高校的智能采矿工程专业建设仍然处于探索阶段,从课程设置、科研资源、师资队伍建设到实训环境等软硬件都在一定程度上欠缺,智能采矿工程专业建设的系统性、科学性以及前瞻性有待加强。本文探讨目前智能采矿工程专业建设探索中存在的问题,结合重庆大学智能采矿工程专业建设实际,从人才培养课程体系、师资队伍建设、实践教学等方面进行智能采矿工程专业人才培养路径探索与实践。

一 智能采矿工程专业建设中的挑战

(一) 课程设置与课程教学面临难题

智能采矿工程是多学科交叉融合的专业,需覆盖采矿与信息技术两大领域,学生既要懂采矿,又要懂计算机技术、通信工程、人工智能,导致课程安排复杂、难度大。同时,近几年流行的大类招生导致培养方案中核心专业课程的学分总和稍有下降,没有充足的学分安排体现智能课程的前序课程,教与学都相对更难。尽管目前有智能采矿工程专业的高校开设了很多通识教育课程、公共基础课程及专业课程,如物联网与人工智能、大数据与云计算、计算思维与人工智能基础、人工智能导论、C++程序设计技术、Python程序设计、智能监控与监测技术、煤矿地下智能开采,以及矿山机械装备及其智能化等,但只解决了高新技术与采矿工程专业领域相关技术的简单“混合”,教学中的数字技术并未与采矿技术紧密结合,远未达到“融合”的境界,在培养智能采矿人才过程中难以让学生将各个学科融会贯通,全面地理解各个学科之间的关系,学生的理论认知与实践操作将产生偏差,难以理解课程内容在矿业实际生产过程中如何起到作用。这一现状,将不利于学生集中式学习与主体性的发挥,影响智能采矿工程专业学生对课程学习目标的理解与达成度。因此,需要对智能采矿工程专业的课程内容进行优化,让教与学都更有效。

(二) 交叉学科师资队伍建设面临难题

在高等教育领域,师资力量的构成和素质对于教育质量和学生未来的职业发展至关重要。智能采矿工程专业是将传统的采矿工程与新兴的信息技术相结合的跨学科专业,对教师的要求更为严苛。在开设智能采矿工程专业的高校中,目前普遍存在的问题是缺乏兼具采矿工程与信息技术背景的复合型师资,现实中找到同时具备这两种专业背景的师资力量面临着巨大挑战。首先,拥有深厚专业基础的教师往往专注于某一领域,如采矿工程专业掌握了深厚的地质、测量、开采、选矿等专业知识,信息技术则涵盖了大数据分析、人工智能、物联网等前沿科技知识,两个学科之间的界限难以跨越。其次,即使有教师愿意跨学科学习,也需要投入大量的时间和精力,短时间难以掌握另一领域的核心知识与技能,难以应用到课堂教学与科学研究。为了应对这一挑战,高校应采取措施促进跨学科师资队伍的建设和发展。

(三) 实践实训体系建设依旧存在困境

智能采矿工程作为一项融合了传统采矿技术和现代信息技术的前沿学科,非常注重工程实践能力,其专业实践环节对于学生理解和掌握复杂理论知识至关重要。目前,智能采矿工程专业实践教学环节的实施困难重重,智能采矿工程强调理论与实践的结合,但实践教学往往受限于昂贵的实验设备、有限的实习场地和潜在的安全风险,限制了学生实践经验和技能培养。在实验室实践教学方面,由于实验室建设和设备维护成本高昂,尤其是涉及先进自动化和数字化设备的采购和升级,资金不足可能导致设备老化或缺失,同时智能采矿技术迅速发展,实验室设备可能很快过时,需要持续投资更新。在现场实践方面,智能采矿工程的实践需要真实的矿场环境或高度仿真的模拟设施,受到矿产资源分布不均、矿山开采环境、安全问题等多种因素限制,许多高校难以匹配合适的实地学习的机会。如何搭建实践实训体系,保证实践教学质量成为亟待解决的问题。

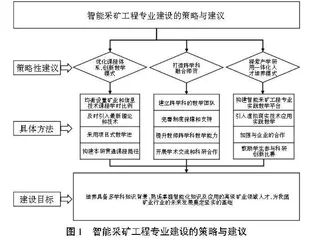

二 智能采矿工程专业建设的策略与建议

(一) 优化课程体系 创新教学模式

智能采矿工程是在快速变化的技术环境和行业需求下产生的一个新兴的交叉学科专业,其专业课程体系的优化与更新是推动该领域持续发展的关键。高校应根据国家相关部门发布的智能化建设的相关指南、标准或指导文件,把现场需求作为出发点和落脚点,紧密结合采矿与人工智能、物联网、大数据等新兴产业,在培养方案上兼顾矿业和信息技术课程,均衡设置两者的学时比例,不断优化专业课程的设置,使专业课程体系及课程内容系统化、科学化,确保课程的设置与智能采矿工程专业培养目标紧密结合。并及时更新智能采矿相关课程内容,引入机器学习、云计算、信号处理和算法设计等方面的最新技术与理论,确保学生能掌握最前沿的知识与技能,培养智能采矿工程专业学生的工程应用能力。

在教学中,通过引入先进的教育理念、教学手段和技术方法,丰富教学内容和形式,以培养“全面发展的人”为核心,激发学生兴趣和动力,让学习效果达到最大化。在智能采矿工程专业的学生课堂培养中,将矿山开采案例融入信息技术课程理论教学,实现采矿与智能的交叉融合与转化创新;要开拓运用如在线课程、虚拟实验室、远程实习平台等数字化在线资源与远程教育资源,拓宽学习渠道,提升学习灵活性强化教学效果,提高学生的实践能力和创新意识,让学生具备多学科多领域的复合型知识结构,服务于矿山智能化开采。

以重庆大学智能采矿工程建设为例,2021年重庆大学全面实行大类招生和大类培养工作,公共基础课程毕业总学分要求变高、占比增大。作为多学科交叉融合的专业,智能采矿工程专业的学生课程安排难度增大。经教学团队在充分调研和深刻理解智能采矿教育教学科学合理性的基础上,探索教学改革措施。2024年,重庆大学智能采矿工程实行单项自主招生,除少量基础课程保证专业课程学时外,拓宽人工智能专业教育相关内容,形成“采矿+人工智能”跨学科专业培养新模式。在课程设置、教学改革、教学组织管理上以学生为中心,并以“成果为导向”教育理念指导构建课程体系,课程体系的设计紧密围绕行业需求和社会期望,确保毕业生能够解决实际问题并适应未来的工作环境。在本科学历培养过程中,大一、大二阶段学生要基本掌握智能采矿与信息技术相关知识,大三、大四是专业课系统化的深入学习阶段,部分课程引入采用项目式教学法。该方法基于采矿作业真实情景的学习,让学生在解决真实问题的过程中获得知识和技能。在教学中通常包含工程项目或任务、学生团队、高校/企业双导师指导、过程性评价及最终评估这几个关键要素,教师通过展示项目库中的实际工程案例,将本课程所讲知识与工程实际相结合,起到让学生主动思考问题,加深对知识的理解和掌握的作用,最终达到优化教学成效、提高教育质量,并培养具有创新能力的高素质人才的目的[9-10]。此外,重庆大学采矿工程专业还构建了本研贯通课程路径,专业基础课程如智能优化与决策、智能监控与监测技术,专业课程如矿山机械与智能控制、煤矿地下智能开采等都为本研贯通课程,尊重学生培养特色、考虑了课程纵向规划与本研内在联系,具有满足不同学段间同类课程培养目标要求及学生学习要求,避免了课程内容断裂和重复等优势。重庆大学智能采矿工程专业不仅传授知识,更注重培养学生解决实际复杂工程问题的能力,为学生未来的就业和职业发展奠定坚实的基础。