“双碳”背景下应用型本科院校新热能微专业课程体系研究

作者: 宋国辉 王红艳 崔晓波 顾海明

摘 要:能源行业正在推进实施“碳达峰、碳中和”战略。新能源、储能和综合能源等行业中出现了一些具有共性特征的新热能资源和利用需求,同时对专业人才的知识储备和专业能力提出新要求。为主动适应新业态和新需求,该文提出新热能微专业作为人才培养的解决方案。分析新热能的知识体系,提炼出资源类型、核心原理和关键设备的共性特征及关联纽带,进而探讨和建立应用型本科院校新热能的培养目标与课程体系。该文将助力相关专业实施课程体系改革,培育新能源产业复合型人才,增强行业教育链、人才链与产业链的紧密关系,满足产业前沿技术发展和用人需求。

关键词:应用型;新能源;新热能;知识体系;课程体系

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)05-0025-04

Abstract: The energy sector is promoting the implementation of "carbon peaking and carbon neutrality" strategy. Some new thermal energy resources and utilization demands with common characteristics have emerged in new energy, energy storage and comprehensive energy industries. Then new requirements put forward for the knowledge reserve and professional ability of professionals. In order to adapt to the new forms and demands actively, this paper proposes the micro-specialty "new thermal energy" as a solution for the talent training. The knowledge system of the new thermal energy is analyzed, the common characteristics and related ties of resource types, core principles and key equipment are extracted, and then the training objective and curriculum system of the micro-specialty in application-oriented undergraduate colleges are discussed and established. This paper will help relevant majors implement the reform of curriculum systems, cultivate the compound talents for the new energy industry, enhance the close relationship among the industry education chain, talent chain and industrial chain, and meet the needs of cutting-edge technology development and employment of the sector.

Keywords: application-oriented; new energy; new thermal energy; knowledge system; course system

应用型本科教育是具有工程性质的本科教育,培养面向区域经济社会发展的高素质专业应用型人才。新能源相关专业开设时间较短,规模化人才培养起步较晚,对人才能力的需求没有定论[1]。新能源范畴广,新方法、新技术、新产业和新商业模式不断涌现,对专业人才的培养提出了更高更灵活的要求。以上新业态和新形势要求高校培养输送高质量的创新型、复合型、应用型人才。因此,新能源科学与工程(简称“新能源专业”)以及储能科学与工程(简称“储能专业”)和能源服务工程等相关专业的人才培养至关重要。

自2010年设置新能源专业以来,相关高校不断探索培养方案、改革课程体系和建设教学资源。马林等[2]立足于新工科背景,从教育理念、课程体系、校企合作和师资队伍四个方面分析了新能源专业建设的思路。陈登宇[3]探索了新能源科学与工程专业下生物质能的培养体系。南开大学布局国家战略需求,整合化学和电光两大学科,建设了新能源科学与工程新工科特色班[4]。课程体系作为人才培养的主要载体,直接关系着学生知识、技能、能力和素质的全面发展[2]。综合来看,目前各个高校新能源专业的“专业口径”相差较大,其他相关专业也存在同类现象。按专业课程内容,可分为两类[5]:一类着重“宽口径”人才培养,涵盖两三种新能源,某些高校甚至设置了四个专业方向。另一类体现“专业化”特点,专注某一种新能源。对于应用型本科院校,以上两种方式可能造成所培养的人才能力精度不够,或者与行业岗位类型不匹配,或者难以满足远期的行业和职业的升级发展等问题,也难以灵活满足学生学习兴趣和个人规划的个性化需求。

作为我国最早培养专业电力人才的院校之一,南京工程学院锚定应用型人才培养的办学定位,秉承“学以致用”的办学理念,以“优基础、重应用、强实践”为培养特点,培养了大量的优秀工程技术人才和管理人才。南京工程学院能源与动力工程学院为积极服务国家能源转型及“双碳”战略,自2016年先后增开新能源科学与工程专业、能源服务工程专业,培养光伏、风电、综合能源等行业的应用型人才。目前以上专业一般存在以下问题:①专业方向多,专业课程复杂,新增专业的课程繁多,涉及化学化工、功能材料、光学电学、电力电子、机械、金属材料、热工与流体力、检测与控制和微电网等[4,6],且课程体系的内在逻辑关系不够完善,需要课程体系进行改革。②热能在人类发展中扮演着悠久而重要的角色,在“双碳”战略下,出现了一些具有共性特点的新型热能(简称“新热能”)资源和利用方式,且有望在新能源利用与存储、分布式能源、综合能源等实践体系中发挥重要作用。而目前的课程体系没能主动适应这一新趋势。

近年来,为贯彻和实施新时代高等教育育人质量工程,国内众多高校相继开设了微专业。它是一个小而灵活的专业,是扩充跨学科知识和提升工程实践能力的有效途径之一,是高校主动适应新技术、新产业、新业态和新模式的创新之举。针对新能源转型和“双碳”战略中新热能及其人才需求,本文将探索新热能微专业的培养模式。从分析新热能资源及其共性特征切入,凝练开设新热能微专业的课程群。立足区域能源转型发展,在微专业课时范围内,通过新热能在资源特点、利用方法、核心设备等方面共性知识的贯通式教学,对学生进行系统而灵活的培养,使之具备新热能相关的学术专业素养和行业从业能力,并为能源类应用型本科院校改革课程体系、提升人才培养成效提供有益的借鉴。

一 新能热微专业的知识体系

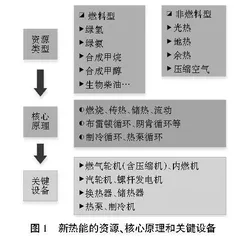

知识体系是构建课程体系的基础和依据。根据新能源和新型储能的产业趋势和技术需求,立足于应用型人才培养,梳理总结了如图1所示的新热能资源类型、核心原理与关键设备。新热能资源总体上可分为燃料型和非燃料型两类。

(一) 绿色燃料型新热能

在一次能源方面,生物质是唯一的含碳可再生能源,具有减碳、负碳,甚至碳中和功能,在“双碳”战略中具有独特的作用。除了已经成熟的直燃利用,生物质多元转化技术(Biomass-To-X,BTX)能够更为清洁和高价值地利用生物质。通过厌氧发酵、热解气化及化工合成,BTX可将生物质转化为绿氢、甲烷、甲醇、乙醇和生物柴油等燃料[7]。

近年来,在发电侧,我国绿电占比快速提升,风光资源的波动性和间歇性影响电网的安全稳定;在用电侧,我国新能源汽车产业迎来爆发,新型用能主体增加,存在更多的尖峰负荷冲击。因此,新型储能,特别是大规模储能的需求极为迫切,并催生出电力多元转化技术(Power-To-X,PTX)[8]。基于电解水制氢及合成反应,PTX将电能转化为燃料的化学能,以绿氢、绿氨、甲烷、甲醇等燃料作为储能载体。作为PTX的一个分支,氢能已经成为备受“政产学研”重视的产业热点。以上燃料型新热能主要高度聚焦于小分子气液型燃料领域。

总结来看,绿色燃料型新热能资源主要有绿氢、绿氨、甲烷、甲醇、乙醇和生物柴油等零碳或低碳燃料。以上绿色燃料主要通过燃气轮机、燃气内燃机等成熟的热能转化技术“适时适地”释放电能、热能和冷能。

(二) 非燃料型新热能

在推动新能源开发和全社会减碳行动中,光热、地热、工业余热、储热等非燃料型新热能资源愈发受到重视。在国家鼓励发展“风光水火储一体化”项目建设的大背景下,光热发电成为一个重要的新技术选项。该技术首先聚集吸收太阳热能,通过换热装置产生蒸汽,进而推动汽轮发电机组发电,并且配备储热装置以稳定负荷输出[9]。此外,地热和某些工业余热能够就近发挥节能减碳的作用,可按需求进行热交换、热发电、冷制[10-11],其核心设备有各种换热器、蒸汽轮机、有机朗肯循环装置、螺杆膨胀发电机和非电空调等。

在发展新型储能需求下,压缩空气储能和储热技术被寄予厚望。压缩空气储能具有容量大、寿命长、安全可靠等优点,已达到产业化阶段,目前有多个压缩空气储能项目正在开发建设。2022年5月,世界首座非补燃式压缩空气储能电站在江苏常州金坛正式投运,其关键设备有压气机、换热器、透平等[12]。

以上基于新能源转型发展和“双碳”战略,系统分析了新热能的资源类型及其技术特征,特别是共性技术,明确建立了新热能微专业的主要知识体系。以上“资源-原理-设备”既体现出“高聚焦”特征,又体现出“跨学科”特征。“高聚焦”意味着可以精选传统的多学时课程中的精要内容,构建“小学分”的“精课程”。“跨学科”则要求以应用技术需求为导向,对传统课程体系进行合理的取舍,重构课程体系。

二 培养目标与课程体系

合理的课程体系直接关系到学生的知识体系。在明确培养目标的前提下,课程配置既要形成较为完整的课程体系,又要体现出特定的专业方向。

(一) 培养目标

新热能资源类型和利用技术体现出强烈的多学科交叉特点,也决定了相应的课程配置及重点。根据图1,绿色燃料型和非燃料型新热能的利用原理、技术与核心设备相同或相似,其岗位对人才的需求也有很大程度的重合。根据所在区域能源结构特点、教学科研传统、人才培养定位,以学生为中心,满足个性发展,选择不同的施教范围和深度。总体方案有如下两种。

对于具有燃煤电厂教学优势的能动专业,可将固体燃料型新热能的课程自然地融入其能动专业中。此外,以热能利用为主要方向的新能源专业,可将固体燃料型新热能作为一个重要的教学与培养方向。

对于以风、光、水等可再生能源为主,以热能为辅的新能源专业,可聚焦于气液型燃料和非燃料型新热能的教学,特别是在燃机电厂和燃气分布式项目较多的地区。为了培养具有多能互补、综合能源服务等思维和知识的复合型人才,可更进一步根据特定的人才需求,适当增加相应技术的选修课程。例如,江苏地区可以根据新建的压缩空气储能项目的需求,提高非燃料型新热源的教学比重。立足应用型教育,依托长三角地区能源发展趋势和产业优势,以培养新能源或综合能源项目的建设、运维和管理人才为目标,本校选取第二种方案。

(二) 课程体系

关于新热能的教学,难以追求全面覆盖;本校立足应用型教育,提炼共性内容,合理配置课程体系,设置教学深度。着重开设气、液型燃料和非燃料型新热源的相关课程教学。沿着新热能的“产生→传输→存储→利用”的技术生命线,优化新热能方向的课程体系。精选理论、技术和设备的共性要点,以点连线,构建知识和技能的立体矩阵,为后续深造和职业发展打好基础。基于以上思路,新热能微专业的课程体系由如图2所示的“三角形”课程模块构成,其中上方属于专业基础课,下方属于专业课。

“新热源性质与转化原理”模块:工程热科学基础课程包括工程热力学、工程流体力学、传热学和储热材料性质四个部分,面向电力行业的用人需求,培养学生掌握各种能量传递、存储与转换的基本理论和方法,运用以上知识分析和解决实际工程问题的能力,并为后续专业课提供学习基础。储热材料性质的增加能够完善学生的知识体系,提升为国家和行业服务的能力。绿色燃料与燃烧课程主要讲授典型BTX和PTX生产工艺、燃料性质、燃烧原理、污染物生成及减排,例如NOx。本课程使学生掌握燃烧的基本理论,为后续热机设备的学习打下基础,并扩宽学生的专业视野,加深认识储能的作用和技术。太阳能聚光集热课程培养学生理解和解决光热发电技术中的太阳光的聚光、集热和传热的基本原理和镜场设计理论,可根据项目或产业需求而适时开设。基于本模块,结合本校在传统能动专业的教育优势,整合产学研资源,打造线上、线下及其混合式“金课”,为课程体系构建打下良好基础。