“大应急”背景下应用型本科一流课程建设探索

作者: 张敏 罗建国 李娟娟 隋婷婷 李青

摘 要:针对我国“大应急”背景下应用型本科传感与检测技术一流课程建设,依据应急行业人才培养目标重构传感与检测技术课程目标,深入发掘融合课程思政元素,开展多场域、跨学科课堂教学。该文引入创新型、探索性多层次实践教学,以“学习效果为中心”,完善课程考评体系,为应急行业应用型本科一流课程建设积累有益经验。

关键词:应急行业;应用型本科;人才培养;传感器;一流课程建设

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)05-0033-04

Abstract: Aiming at the first-class curriculum construction for application-oriented university under the background of developing emergency technology of our country, taking Sensing and Testing Technology course as an example. The curriculum objectives are reconstructed according to the talents' cultivation objects of emergency industry, the curriculum from ideological and political dimension are deeply explored, multi-field and interdisciplinary teaching are carried out, innovative and exploratory multi-level practical teaching are involved, and the curriculum evaluation system is improved with "learning effect as the center". This study provides useful experience for the first-class curriculum construction of application-oriented university in emergency industry.

Keywords: emergency; application-oriented university; talent cultivation; sensor; first-class curriculum construction

我国“十三五”和“十四五”期间世界形势风云变幻,各国面临新的机遇和挑战,高等教育的发展战略也必须随着国家发展战略的调整与时俱进地更新和完善。本科教育是高等教育的基石,课程是人才培养的核心要素,2019年4月,我国发布了《教育部办公厅关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》(教高〔2019〕18号),同年10月颁布了《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》(教高〔2019〕8号),针对我国本科课程改革,围绕观念理念转变、提升教师能力、改革教学方法和实施一流本科课程“双万计划”等提出了二十二项改革举措。这些举措表明,一流本科课程建设已成为新时期我国高等教育重要战略部署之一,是推动我国从教育大国向教育强国跨越的关键环节。

本文通过梳理国外应用型本科及课程建设的文献资料,分析我国国情下应用型本科与一流课程建设的关系,以华北科技学院机电类专业课程传感与检测技术为例,以我国“大应急”背景下如何实现应急特色应用型人才培养为研究对象,着重从课程目标、课程思政、教学模式和考评方法等方面对该课程建设进行探索和实践,以期为我国应急特色应用型本科一流课程建设提供借鉴和参考。

一 应用型本科与一流课程建设

放眼国际,借鉴国外高等教育经验,例如作为教育强国的美国,其高等教育体系主要包括大学、文理学院和社区学院,其中文理学院和社区学院以培养适应经济社会发展的工程型、应用型人才为教育目标,尤其是社区学院,有1 400余所,约占整个高等教育的40%,是美国应用型人才培养的主力军[1-2]。目前,应用型本科教育也占据我国高等教育的“半壁江山”,“十三五”和“十四五”期间,国家发展和改革委员会、教育部联合,实施了“工程应用型本科高校建设项目”和“教育强国推进工程”,支持200所应用型本科高校重点建设。同时,积极开展“请进来”和“走出去”,提高应用人才的国际化[3-4]。德国比勒费尔德应用科学大学是国际顶尖应用型人才培养高校,2022年获我国教育部批准在海南建设国际教育创新岛,是我国境内第一个国外高校独立办学机构,对我国应用型高等教育具有很好的促进和示范作用[5]。

课程是本科人才培养的核心,也常被称为高等教育的“黑匣子”,一流课程不是高水平研究型本科的专属。不同类型的本科,其一流课程建设具有明显不同。应用型本科具有鲜明的工程应用特色,因此应用型本科一流课程建设应兼顾理论学习和实践探索双重目标[6-7]。

二 “大应急”背景下应急行业应用型本科人才培养

我国目前正处于经济转轨与社会转型的关键时期,而经济、环境、安全等方面的矛盾问题亦日渐凸显,由此导致的各类重大突发事故和事件对国民经济的稳步发展构成了极大干扰。在此背景下,大力发展应急管理行业,提升预防、处置突发事件、提供产品和服务等能力,从根本上保护人民群众的生命财产安全和国家经济建设成果,已经成为国家发展治理体系和向治理能力现代化迈进的客观需要。应急管理行业作为新兴的复合型产业,其发展除了需以国家的规划为引领之外,更需依靠足够的创新型人才作为支撑。为加强中国特色应急管理,2018年3月我国组建了应急管理部,2020年3月教育部批准设立了应急管理本科专业。党的二十大报告进一步指出,“人才是第一资源”。要把培养青年应急特色应用型、创新型人才作为建设中国特色大国应急管理体系的重要任务。

华北科技学院(以下简称“我校”)为应急管理部直属高校,为我国应急管理建设首批试点学校。我校立足大国应急管理,面向公共安全,着力培养服务应急管理事业的应用型特色人才。2020年以来,对标“全灾种,大应急”的新时代需求,成立了应急装备学院、应急技术与管理学院、矿山安全学院等,始终以应急需求为导向,积极推进应急特色一流专业和一流课程改革实践。

目前,我国应用型、创新型应急人才的现状难以适应应急管理的需要,改革人才培养模式的形势异常紧迫。作为应用型应急管理特色本科院校,要求我们必须准确对标国家急需应急管理行业人才标准,积极调整人才培养模式,在遵循教育规律和人才成长规律的前提下,深化教育教学改革,创新教育教学方法,探索应用型人才培养途径,真正满足国家发展和应急管理事业对于人才供应的迫切需要。

三 传感与检测技术一流课程建设探索与实践

《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》指出,我国一流课程要遵循坚持分类建设、坚持扶强扶特、提升高阶性、突出创新性和增加挑战度五项基本原则,因此本文围绕课程现状、课程目标、课程思政、教学模式和考评体系等几方面开展课程改革实践。

(一) 课程现状

传感与检测技术是我校机电类相关专业的专业课,也是我校重点建设的一流本科课程。该课程旨在培养学生具备扎实的传感理论知识和较强的测控实践应用能力。课程内容涵盖了传感器基本特性,主要传感器结构、工作原理和典型应用,以及现代检测技术基本知识,以线下教学方式为主。目前课程教学仍存在的主要问题包括:①课程培养目标的应用性、特色性不够明确;②课程思政融入不够全面深入;③课程教学内容和教学模式仍需优化;④课程考评体系不够完善等。

(二) 课程建设与实践措施

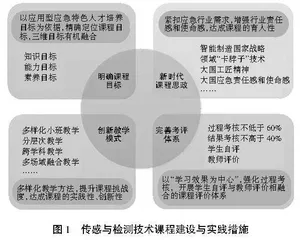

本课程改革以应急技术行业需求为导向,以学生为出发点和落脚点,力求将传感技术知识传承、能力提升和价值塑造融为一体,课程主要建设与实践措施设计如图1所示。

1 以应用型应急特色人才培养目标为主要根据,精确定位课程目标

应用型本科一流课程建设的首要任务是精确定位课程目标,传感器与检测技术课程目标的确立,充分考虑了我校定位和所属机械电子工程专业应急特色人才培养目标,充分发掘现有教学资源组建一流课程建设团队修订课程目标。课程教学旨在培养学生通过传感与检测技术领域的文献检索、模型构建等专业技能,解决复杂工程系统测试与设计能力;能够对测试与设计系统的复杂工程问题进行正确分析评价,以获得有效结论;熟悉传感技术国家发展战略和应急技术领域应用现状,培养学生的家国情怀和应急行业责任担当意识,具体课程目标如图2所示。

修订后的课程目标将知识、能力、素养三维目标有机融合,更注重培养传感技术分析及方案设计能力,而不是单纯知识点的记忆,更有利于学生理解和掌握相关知识点,同时注重大国工匠精神和创新意识的培养。

2 新时代课程思政

高等教育人才培养要将育人和育才有机融合,充分发挥思想政治在人才政治立场和价值取向中的重要导向作用,对学生进行潜移默化的思想引导,以遵循国家主流价值观,真正落实“立德树人”的育人目标。目前,课程思政建设主要存在思政融入不够全面、知识教育和思政教育“两张皮”等问题。传感与检测技术课程思政首先确立以民族复兴、行业需求为制高点,以课堂教学为主阵地,进一步深入发掘课程思政融入点,分为课程、章节、课时三个层次,逐一进行分解和规划,每一层次分别构建知识、能力、素养三维度课程目标,将课程思政教育全面渗入到每一层次的课程教学中,形成系统的课程思政体系。同时,着重解决“融”的问题,探索巧妙、自然的“融”的方法,而不是简单地叠加,寻找知识教育和思政教育的关键融合点,使对学生的思政教育润物无声,潜移默化。表1为传感与检测技术课程绪论部分思政元素融入案例。

以传感技术典型应用为例,通过视频、图片等展示我国自主研发制造的各类先进传感器在巨浪、东风等新型高精尖军事装备上以及民族品牌华为手机上的应用情况,让学生深刻体会课程学习的意义,同时引领学生感受我国强大的战略制衡能力,让学生感受中国科技、中国制造和中国力量,激发学生的爱国热情、民族自信和课程学习热情。

3 多元化课程教学策略

以学生为中心,构建多元化课程教学策略,提高课程学习效率,是目前课程变革的主流。传感与检测技术以课堂教学与课外拓展两大教学阵地,尝试多元化的教学策略,如图3所示。

根据课程目标合理优化教学内容和教学方法,学生可以利用课程提供的丰富的线上资源大量阅读相关文献资料,开展课前导学,提升学生自主学习能力,拓展视野。课堂教学采用小班化、研讨式、互评式智慧教学让学生沟通交流,既能体现教师的教学风格和教学艺术,师生之间也会产生思维碰撞,提升课堂参与度和体验感。期末课程考试尽量采用分析、论述和设计等开放形式命题,更好地考查学生对课程内容的掌握和灵活运用能力,提升课程挑战度。

实验环节设置验证性实验、设计性实验和探索性实验,形成基础型—提高型—创新型难度逐渐升级的层次化、跨学科实验模式,例如基于电感式传感器原理设计日常生活中常用的自行车测速系统,实验包括文献查阅、运用跨学科知识(如材料学、控制学和电路分析等学科)完成系统设计及组建、实验测试及数据处理等完整设计过程,提升学生的实践应用和创新能力。

课堂教学是课程建设的主战场,课外拓展作用也不容忽视,传感与检测技术课程提供开放性实验平台、教师科研平台、各类大创比赛平台可以让学生更好地理解和应用课堂所学,增加收获感和荣誉感。此外,教师虽然是课程建设的主力军,但只依靠教师单打独斗,课程建设往往效果不佳,需要融合多方力量。深入开发校企合作平台,完善课程实践基地,在教学团队中引入实践经验丰富的企业人员与教师、学生交流互动,开展校企合作项目,积极推进产学研一体化,是提升课程创新和行业特色的必由之路[8-10]。