高校生态环境类课程思政现状分析与思考

作者: 吴德礼 张家铭 许家辉 邰伟 徐斌

摘 要:为深入挖掘高校生态环境类课程中天然蕴含的生态文明思想等重要思政内涵,推进“大思政课”建设和落实立德树人的根本任务。通过系统梳理高校生态环境类课程在思政元素发掘融入和教学方式创新改革等方面取得的经验成果,深入剖析当前在生态环境类课程思政中存在的问题,并总结和提出相应的解决和整改建议。整理发现,当前生态环境类课程思政仍存在对其真正内涵认识不明,融入与教育方式过于生硬等问题。为此提出高校生态环境类课程思政建设的提升路径,重点包括三方面:完善教学顶层设计,完整深刻阐述生态文明思想;构建生态环境类课程思政体系,加强生态环境通识课建设;设定科学的育人评价机制,不断扩大教学成效辐射面。

关键词:课程思政;生态环境类课程;生态文明思想;教学顶层设计;课程思政体系;评价机制

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)05-0059-05

Abstract: In order to dig deeply into the important ideological and political connotation such as the ecological civilization thought naturally contained in the ecological environment courses in colleges and universities, promote the construction of "big ideological and political courses" and implement the fundamental task of cultivating virtues and people. Through systematically sorting out the experience results obtained in the exploration and integration of ideological and political elements and the innovation and reform of teaching methods of ecological and environmental courses in colleges and universities, the current problems existing in the ideological and political development of ecological and environmental courses are deeply analyzed, and the corresponding solutions and rectification suggestions are summarized and put forward. It is found that there are still some problems, such as unclear understanding of the true connotation of ecological environment courses and too rigid integration and education methods. Finally, this paper puts forward the improvement path of ideological and political construction of ecological environment courses in colleges and universities. And it focuses on three aspects: improving the top-level design of teaching, fully and profoundly expounding the idea of ecological civilization; constructing the ideological and political system of ecological environment courses, strengthening the construction of ecological environment general courses; setting up a scientific educational evaluation mechanism and expanding the radiant surface of teaching effect continuously.

keywords: curriculum ideology and politics; ecological environment courses; ecological civilization thought; top-level teaching design; curriculum ideological and political system; evaluation mechanism

课程思政是高校立德树人教育改革的重要举措,通过充分用好课堂教学“主渠道”,把握大学生成长教育的关键时期,实现知识传授和价值导向有机结合,同步实现知识传授、价值引领、能力提升[1-2]。2020年5月,教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》指出全面推进高校课程思政建设,各类课程需要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[3]。2022年7月,教育部《全面推进“大思政课”建设的工作方案》指出各地各校要加强以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的课程群建设。因此,各学科需要围绕核心目标,找到角色,发挥自身特色,协同共建高校课程思政体系,实现全方位育人。

习近平生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,也是课程思政教学内容的设定要求。从党的十七大首次提出“建设生态文明”到十八大将生态文明建设纳入“五位一体”总体布局,“绿水青山就是金山银山”重要论断深入人心,“新发展理念”将“绿色”作为关键内容。党的十九大提出“美丽中国”是社会主义现代化建设的目标,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,二十大明确“人与自然和谐共生”为中国式现代化的基本特征。我国进入了经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。高校学生是否全面准确理解认识习近平生态文明思想,关系社会生活中的环保意识,更关系各学科开展科研学习工作的理念支撑,从而决定国家绿色发展和生态文明建设质量。高校应当肩负起传播习近平生态文明思想的时代使命,为学生扣好“生态理念”第一颗扣子。

生态环境类课程天然蕴含“习近平生态文明思想”思政内涵,又能够延伸出家国情怀、唯物辩证、艰苦奋斗和创新精神等丰富思政元素,是建设以习近平生态文明思想为核心的课程思政的主要阵地,是构建高校课程思政体系和推进“大思政课”建设的关键一环。自2016年课程思政目标提出以来,全国高校围绕生态环境类课程思政建设开展了大量理论研究与教学实践,结合课程特色,在思政元素发掘融入与教学方式创新方面形成了具有建设性的经验成果。高校生态环境类课程思政处在由初步探索向全面推进转变的关键阶段,为保障持续高质量发展,需要汲取先进经验,同时系统分析当前问题,明确提升路径,在课程案例“多点开花”的基础上形成普适性方案,推动生态环境类课程思政“共同繁荣”。

一 高校生态环境类课程思政建设现状

(一) 开设课程

通过文献调研分析了2019年以来129份高校生态环境类课程思政建设案例,案例基本涵盖专业各类主要课程,既包含面向生态环境类专业学生的课程:环境科学与工程进展和环境工程专业导论等专业导论课、环境化学和环境微生物学等专业基础课、大气污染控制工程和水污染控制工程等专业核心课、环境工程专业实践类课程,又包含面向全校学生开设的环境污染与健康和人类与环境等生态环境类通识课,说明生态环境类专业课程普遍契合课程思政建设要求,教学资源具有天然优势并得到较为充分的挖掘。然而,课程思政建设的依托课程不均衡,现有建设案例集中在专业课程,通识课程思政建设案例仅占比3%,受重视程度和建设力度不足,仍有很大发展空间。

(二) 思政元素发掘

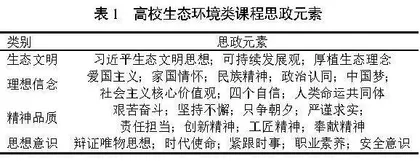

生态环境类课程直接蕴含生态文明思政内涵并贯穿教学全过程,结合专业理论知识、创新技术应用和环境治理案例等能够进一步延伸出丰富的思政元素,归纳为理想信念、精神品质、思想意识三类(表1)。可见,生态环境类课程思政在具有传播习近平生态文明思想核心功能之外能够让学生获得全方位的价值引领。

(三) 思政元素融入

思政元素融入课程教学的方式关键在于有机科学,实现潜移默化、润物无声的育人效果[4]。设计含有思政内涵的经典案例,在知识传授的同时隐性植入价值塑造,是思政元素融入的可行方式与必然要求[1]。生态环境类课程应紧密结合生态环境专业特色和课程特点,发挥学科优势,恰当选取通俗易懂案例,引起学生共鸣,提高学习兴趣,实现立德树人。当前,高校生态环境类课程思政教学案例取材来源可分为十类:①我国生态环境保护历程、污染现状、重大治理行动与伟大人物事迹[5-6];②我国生态环境最新时政大事、相关重要论述、政策文件、法律法规与标准规范[7-8];③生态环境领域国内外科学研究与工程应用的最新进展、我国环保关键核心技术发展历程以及对世界的贡献[9];④国际国内生态环境公害事件、启示与治理成效[10];⑤国际生态环境主题会议、相关公约以及中国参与全球环境治理的理念与行动[11];⑥生态环境相关职业中的先进人物范例或反面警示案例;⑦中国古代可持续发展思想和中国传统文化蕴含的生态学思想[12];⑧高校所在区域特色环境保护工程案例或重大需求[13]。⑨结合高校学科特色的环境治理故事、科研成果转化案例、任课教师课题组最新研究成果[11]。⑩专业知识原理或案例中蕴涵的哲学思想[9]。

思政元素种类丰富,来源广泛,如果缺少系统性设计规划,很容易造成思政知识传授的“碎片化”,不能引起学生重视。只有加强课程思政教学“整体性”设计,才能让学生收获价值引领的完整体系,从而扎实提升课程思政育人成效[14]。这需要授课教师带有全局性眼光思考课程设计,充分结合课程特点,系统梳理恰当的思政元素与相应教学案例,编制具有专业知识和思政元素双主线的课程大纲。调研的生态环境类课程思政建设案例中,37门课程提出了思政元素与教学案例对应融入每个知识章节的详细方案,占全部案例的29%。

(四) 教学方式创新

教学方法的创新应用是打通思政知识传授“最后一公里”的关键,也是提升学生学习兴趣的“活化剂”[15]。当前,生态环境类课程思政在教学方式创新方面的成果可分为四类:新形式授课教学、互动式引导教学、探索式启发教学、实践式感知教学。不同的教学方式又可以在一堂课中合理搭配,相互组合,形成混合式创新教学模式,实现“1+1>2”的教学效果。

1 新形式授课教学

充分利用互联网新技术、信息化新平台,或邀请校外专家进行授课,以喜闻乐见的新体验契合学生兴趣点,增强学习沉浸感,拓宽学生知识面,增强记忆深刻度。例如,通过多媒体平台播放生态环境相关纪录片与短视频,直观生动,便于接受[16]。利用线上慕课平台,组织学生线上自学汲取知识,形成思考[17]。借助动画演示等软件技术,形象讲授难懂知识,便于思政元素与专业知识有机互融[17]。邀请科研工作者或工程师参与课堂授课,拓展视野,解答学生关心的问题[18]。

2 互动式引导教学