3C模式下产教研协同育人模式新探索

作者: 王荣 刘伟 段书用

摘 要:围绕国家需求统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,探索以产业发展需求为导向的机械设计类专业特色课堂教学模式。针对行业企业技术人员人才培养参与度不高,以企业-高校-科研团队合作为基础,推行本科生“双导师”多元协同育人3C(Corporation-College-Community)模式,将产业、教育和科研统筹融合、良性互动,完善双向需求导向的专业人才培养方案,实现此类培养模式的可持续发展。构建“专业共建、课程共担、人才共育”校企协同育人的产教研融合的创新型人才培养模式,将有效提高机械设计类本科生专业素质与素养,进而提高本科生创新能力以及就业素质和就业水平。

关键词:产教研融合;协同育人;创新人才;特色课堂;人才培育

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)05-0161-04

Abstract: According to the national needs, the overall plan of "five-sphere integrated plan" and the strategic plan of "four-pronged comprehensive strategy" should be coordinated to promote, and the classroom teaching model with professional characteristics guided by the needs of industrial development should be explored to improve the participation of technical personnel in the training of talents. Based on the cooperation project of enterprises, universities and research teams, the 3C model of undergraduate students' collaborative education with "double tutors" is implemented, the industry, education and scientific research are integrated and positively interactive, and the two-way demand-oriented professional personnel training program is improved to achieve sustainable development of such training model. The construction of the innovative talent training model of "co-construction of majors, co-ownership of courses and co-education of talents" and the integration of production, teaching and research will effectively improve the professional quality and accomplishment of mechanical design undergraduates, and then improve their innovation ability, employment quality and employment level.

Keywords: integration of production education and research; collaborative education; innovative talents; characteristic classroom;talent development

产教研融合是产业与教育的深度合作,是院校为提高其人才培养质量而与行业企业开展的深度合作。2017年《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》中指出,深化高等教育等改革,发挥企业重要主体作用,促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合。2019年,《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》中,提到要改进实习运行机制,强化实习导师职责,强化实践育人,建成一批对区域和产业发展具有较强支撑作用的高水平应用型高等学校。习近平总书记强调要“发展新质生产力”,产教研融合以科技和人才为核心,对于形成与发展新质生产力相适应的新型生产关系具有重要推动作用。因此,深化产教研融合、校企合作,对新形势下全面提高教育质量、推进经济转型升级具有重要意义。

新工科背景下,国内众多院校在产教融合与校企协同培养方面做了大量工作[1-4],各类工科课程均围绕产、教、研三方面进行教育改革创新[5-7]。在陕西推动秦创原创新驱动平台建设中,西安交通大学在中国西部科技创新港启动了“6352”产教融合创新工程,聚焦国家发展战略、对接地方产业需求、培养卓越创新人才,推动新质生产力发展,支撑引领陕西争做中国式现代化西部示范[8]。北京发那科机电有限公司牵手陕西国防工业职业技术学院深入推进产教融合、校企合作,共建FANUC产业学院。青岛市“产教研协同创新教科研基地”的建立标志着“产教研协同创新教科研联盟”的成立。由通用技术高新材料集团有限公司、东华大学、黎明职业大学共同牵头成立的“全国数字化纺织材料产教融合共同体”在泉州成立。国外的产学研合作教学模式也较为成熟,如德国的“双元制”教育[9],英国的“三明治”教育模式[10],这些培养模式旨在把培养学生动手实践能力的科技研究与工程设计、理论学习和实践教学融为一体。这些基地、共同体的建成有效地说明了产教研融合未来良好的发展趋势,但是如何将科研高校的优势“研”进一步发挥作用,还需要从本科生培养的全周期重新审视并优化培养方案,对全面有效地提升机械设计类专业创新型协同育人模式有着重要意义。

一 3C模式下产教研融合的协同育人模式

与产教融合模式不同的是,新工科背景下的3C模式(Corporation-College-Community)主要集中在企业-高校-科研团队三体,其除了考虑企业与高校合作,还重点考虑了科研团队在产教研融合中的关键作用。企业是实践基地和人才培养的主要提供者,拥有对市场资源的整合能力,可以对市场需求敏锐把握、对前沿技术持续探索,还拥有将技术转化成产品的研发能力,以及长期积累形成的深厚企业文化;高校是知识传授和科研创新的主要场所,具有各类优势,例如地方政府的政策支持、学校场地的空间资源、拥有开展创新创业活动的各类人才以及具备把产业需求转化为教育标准的能力;而科研团队除了可以保持高校研究方向和学术队伍的可持续发展外,在整合企业资源、提高团队承担重大科研项目和社会服务能力方面更具有优势,是高校与企业之间达到良好沟通、完成平台基地建设的重要纽带。因此,将“研”真正融入到产教融合中,可使得产教研融合的协同育人模式更加完整。

结合河北工业大学“工学并举”的教育思想和办学理念[11],依托强势特色学科专业和京津冀区域内的优势特色产业链条,构建产教研融合平台,需要各个主体之间密切合作,形成良好的合作机制。以机械设计类专业为例,从建设以产业发展需求为导向的产教研融合专业特色课堂,到实施项目驱动的本科生“双导师”制,最后以机械专业建设标准为依据共建人才培养方案与实践机制。从“引企入校”到“送教入企”,有效推动产教研融合、校企合作,深化新理论、新技术、新方法,逐步实现多元融合的协同育人创新模式。因此,产教研融合的协同育人模式对于促进教学工作、提高教学质量、培养全方位优秀人才以及发展新质生产力等有着重要作用和意义。

二 3C模式产教研协同育人体系构建

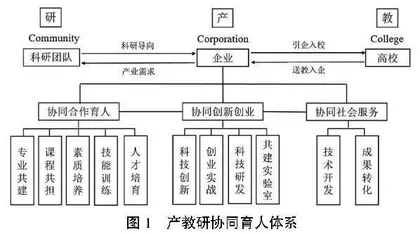

3C模式产教研协同育人体系主要以服务区域产业经济发展和专业人才需求为导向,从“引企入校”到“送教入企”双向推动产教研融合,完善专业特色课程教学模式,三方通过基地共建、信息共享、资源共用和优势互补等要素,优化现有专业类创新型人才培养模式,提高新工科背景下本科生就业素质,实现企业、高校、科研团队的互利共赢,在体制上保证了深度融合。

从成果转化和技术开发模式中加快产教研融合。团队导师具备学术能力优势,而企业导师具备实操能力优势,充分发挥团队导师和企业导师的优势,进而有利于加快科技成果转化,对于提升企业研发实力和学校影响力具有积极推进作用。此外,将学校的技术科研成果带入企业,可以有效减轻企业的创新滞后问题,这些问题主要是由于企业专业人才结构不合理、科研投入不足造成的。因此,此种结合模式既可以加快学校的科技成果累积,还可以锻炼老师和学生的科研能力,真正将学校的科技成果转化为实际生产力,增强了自身创新能力和实战经验的同时,也为企业带来了直接经济利益。

另外,此种模式还可以在校企之间为学生打造一种能够实现身临其境教学效果的教学环境。主要从协同合作育人、协同创新创业、协同社会服务三方面入手:协同合作育人主要包括专业共建、课程共担、素质培养、技能训练和人才培养,协同创新创业主要由科技创新、创业实战、科技研发和共建实验室构成,协同社会服务立足于技术开发和成果转化两个方面。进而实现理论教学、素质培养、人才培育、技能训练、行业需求、创业实战和科技创新等全方位、多视角的有机衔接,如图1所示。目前,河北工业大学机械工程学院研究生已在各科研团队形成管理模式,借鉴此种模式,基于各科研团队教师已掌握的科研项目和课题,将本科生生产实习、课程设计与毕业设计划分到科研团队管理[12],可以更加有效促进产教研融合的协同育人新模式。

三 机械设计类专业协同育人体系主要内容

(一) 以产业发展需求为导向的产教研融合专业特色课堂教学

高等教育院校和科研团队与企业建立合作时,往往将企业作为教育过程的外在载体,容易使企业处于被动地位,学生去企业实习,经常只是简单了解企业研究内容,无法真正融入实践环节。因此需要调整此类专业课程的教学内容和方式,将课堂教学与专业实践相结合,培养学生的创新能力和实践能力。

实现这一目的的关键在于找准企业的核心利益诉求,以先进性机械类企业发展需求和技术研发需求为出发点,梳理科研项目关键点与专业课程知识点,结合本科生专业教学大纲,在课程标准、教学进度和理论实践教学等方面共同设计,在理论课程和实践课程中融入科研课题与科研项目,建设产教研融合专业特色课堂。同时,根据行业企业实际需求动态调整人才培养方案和教学运行机制,并且由科研导师和企业技术人员共同承担理论和实践教学环节。也就是说,基于技术问题、案例和项目相结合的教学方法,引入实际工程案例,让学生分析和解决实际问题,提高其解决实际工程问题的能力。此外,还可利用现代信息技术,搭建数智化实验分析平台,以提高教学质量和效率,形成产教研融合机械类专业特色课堂,提高学科专业学生的培养质量,如图2所示。

(二) 项目驱动的本科生“双导师”制

企业、高校与科研团队依托在研或未来研究合作课题与资源,共同确定机械设计类本科生课程设计与毕业设计任务书,确定相关任务“双导师”,将专业-产业有效结合。目前本科生课程设计题目每年基本没有变化,课程题目较单一,毕业设计也主要来源于本科生学校导师的科研题目输出,没有真正地与企业技术设计等有效结合。

依托项目驱动的本科生“双导师”协同育人模式,科研团队导师与企业导师多元设置课程或毕业设计任务,有利于解决二者之间匹配度低的问题,进而提高本科生就业素质和就业水平。企业、高校与科研团队通过资源共享与合作,实时了解行业和科研方向新动态,预见性地掌握经济社会发展趋势,深入开展本科生“双导师”协同育人,进一步促进科技成果转化,为企业提供技术支持和人才培养,完善高校教学教研体系,实现双向输入与输出。