多维驱动下“三位一体”新工科创新型人才协同聚力培养

作者: 邵桂芳 杨帆 王颖 刘暾东 文玉华

摘 要:鉴于当前研究生教育存在学科壁垒导致的牢笼化培养,难以满足高端创新人才的社会需求,团队从学术氛围营造、多维能力培养及协同融合等三个方面探索新工科创新人才培养机制。提出开放共享学术生态环境构建策略,以学生为中心,融合多种方案,建立学生志趣与社会需求、应用能力与理论创新的多样化与个性化协同的阶梯式个性化综合素质培养模式,以及项目驱动的校企合作平台协同育人机制,并给出实际应用案例与培养成效。

关键词:创新型人才;新工科;协同教育;多维驱动;产学研协同

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)01-0047-04

Abstract: Current graduate education becomes to a cage like cultivation due to the discipline barriers, which result in the social requirement of innovative talents can't be satisfied. Therefore, we investigate the new engineering innovative talent cultivation mechanism from three aspects, academic atmosphere building, multi-dimensional capacity cultivation and collaborative fusion. First, a strategy for building an open sharing academic ecological environment is put forward. Then, we take the student as the core, a cascading individuation comprehensive quality training mode based on the collaboration of student interests and social needs, the application ability and theoretical innovation. Finally, a collaborative education mechanism is based on university enterprise cooperation platform and project driving. The actual design method and student cultivating results are also discussed.

Keywords: innovative talent; new engineering; collaborative education; multi-dimensional drive; university-industry cooperation

为主动应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务创新驱动发展、“中国制造2025”等一系列国家战略,2017年2月以来,教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,并发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》,深入推进产学合作、产教融合及科教协同。

教育部办公厅发布的《关于推荐新工科研究与实践项目的通知》,要求深入推进产学合作、产教融合及科教协同。将产业和技术的最新发展、行业对人才培养的最新要求引入教学过程,提高综合国力和国家发展战略的核心是建设创新型国家和提高自主创新能力,而研究生阶段正是创新思维、创新能力比较活跃的时期,创新型的研究人才已经成为实现我国科技进步和社会经济发展不可或缺的重要力量。目前研究生教育普遍存在如下四个突出问题:①学校独霸教育主体,缺乏开放共享,如何面向社会需求,结合政府导向、企业利益与研究院所的优秀成果资源,有效推进政产学研协同育人体系建设至关重要;②知识结构单一,培养方案固化,需要权衡综合素质与个性化培养,结合问题式引导与柔性化方案,构建全方位多角度的核心能力培养体系,提升主动性与创造性;③学科壁垒限制,学生思维方式僵化,需要探索避免导师学术专制与学生被动教育,结合互动交融与国际经验引入,培养学生的探究式自主学习创新意识,提升培养质量;④与产业脱节,校企合作参与度低,需要探索面向产业需求构建深度产教融合的校企合作人才培养模式,在以往共建生产实习与实训基地基础上,基于协同开发提升人才工程实践能力,促进校企共生。

为此,国内众多高校开始探索研究生培养新模式,如王军超等[1]以协同视角探索了校企深度合作人才培养。高海涛[2]分析了高校新工科创新型人才培养协同路径。胡放荣等[3]分析了国内外科教协同育人现状,并从高校与企业和科研院所合作,利用教师科研项目及校内基金等方面提出新工科创新人才培养模式。方静等[4]指出创新实践基地建设对新工科人才的工程实践培养具有重要意义。余杨等[5]分析了研究生人才培养存在的问题,针对海洋装备创新人才培养提出通过学科交叉融合与校企双向流动机制等措施。高井祥等[6]分析了“双一流”背景下新工科研究生人才培养目标与定位,提出优化培养方案等培养措施。黄明福等[7]提出本硕博一体化并以重大研究需求为导向的研究生能力培养模式。杨洪勇等[8]提出横向协同,纵向创新的研究生协同创新联合培养模式。徐曦等[9]提出需要政府、企业、科研院所与高校等多方协同创新的专业硕士研究生培养模式。覃斐章等[10]指出学科交叉在研究生培养中的重要性。薛文涛等[11]提出面向产业创新需求的基于创新实践平台的人才培养。虽然已有研究分别从导师团队、实践平台、教学体系及多方融合等方面开展了研究生创新人才培养的相关研究。但是,还缺少我们所分析的四个问题对应的可推广可借鉴的培养模式探索。

针对上述问题,围绕“如何融合多方资源,培养新工科创新人才”,本着高校学生培养应满足社会需求的宗旨,立足地方经济发展,特别针对福建省主要经济支柱产业为民营企业存在研发力量薄弱的问题,探索融合高校、企业及政府等多方资源,加强产学研用深度融合,促进民营经济创新发展的新模式,协同培养具有理论与实践创新能力、实践应用能力及国际竞争能力的高素质复合型人才。

因此,在团队多年人才培养经验基础上,面向教育部办公厅发布的《关于公布首批“新工科”研究与实践项目的通知》及《高等学校人工智能创新行动计划》,围绕学生为培养主体,探索通过研究生参与或承担科研项目的科学精神与研究兴趣培养;摸索校企联合实验室运营机制,以培养学生的创新实践能力与工程开发应用能力,从而适应经济社会发展的高质量工程技术人才需求;同时,借助学会、科协等平台营造创新创业教育改革氛围,以提升学生创新创业能力。

一 研究生培养遇到的难题

研究生除了培养其科学研究与创新实践能力,更应该重视其学以致用、有社会责任担当的培养。为突破象牙塔式培养的学科壁垒,需要探索开放共享与多方聚力的创新型人才培养模式,并将其落到实处。

(一) 适应新时代人才培养的新理念

国无德不兴,人无德不立。育人之本,在于立德铸魂。传统简单说教与理论学习并不适合研究生立德树人培养。因此,如何解决如下问题至关重要:①认识思政与研究生培养的关系;②如何将“祖国为上,人民为先,责任为重”的理念融入人才培养中;③如何将思政融入科学研究的日常点滴中。

(二) 突破学科壁垒,避免象牙塔式人才培养

随着科技技术的快速发展,传统专业内导师培养已无法满足学生多元化能力培养需求。因此,需要解决如下问题:①单一导师制造成的学术思维僵化问题;②导师学术专制与学生被动教育问题;③如何融合多方资源,实现不同层次的交叉培养。

(三) 产学合作落到实处

创新人才培养最突出的问题是如何真正实现与企业的协同与合作,实现双赢,并在此基础上融入多方资源,实现互利共赢。因此,如下问题的解决具有决定性的作用:①研究生科研成果脱离实际,经常被束之高阁、无法产业化的普遍现象;②政、产、学、研、用多方合作缺乏统一的平台和着力点的问题;③缺少学以致用的持续长效培养。

二 创新人才培养举措探索

坚持以学生为中心,从政产学研多方协同的培养环境构建、学生多维能力培养及校企合作平台的应用能力提升等三个方面展开项目研究工作,希望能探索出适合推广普及的多方协同聚力、产教融合、校企合作新模式。

(一) 探索政产学研多方协同,实现教育开放共享

基于资源共享优势互补原则,通过政产学研有机结合,联合营造学生培养氛围,实现技术应用、理论探索与创新创造等多种能力协同培养。

1)以学会为中间载体,政府指导,联合开展学术论坛、共建实验室营造学术氛围,实现政教合作。

2)基于校企联合开发机制,实现科研紧跟实际需求,复杂工程人才培养,服务地方经济建设。

3)政府对企业实施政策引导,企业与高校以项目为依托实现联合技术攻关,实现科技创新。

4)发挥科研院所平台资源优势,依赖联合培养机制,分段管理方式,实现资源共享,培养拔尖创新人才。

5)以开放的思维方式,结合学术交流与远程指导,建立国际合作学生前瞻思维培养新模式,提升创造能力。

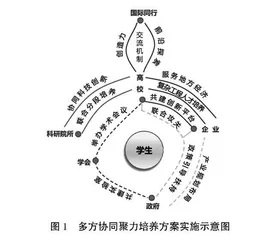

如图1所示,本措施致力于以学生为中心,协同高校、企业、政府、科研院所、学会及国际同行等,采用共建创新平台、联合分段培养、协同科技创新、举办学术会议等各种机制,实现学生多维能力培养。

(二) 实践多维“三位一体”柔性化培养,面向综合素质与个性化协同培养

探索具有推广性的动态可协调多角度多层次人才培养方案,兼顾个性化选择与核心能力培养。

1)本、硕、博分层次。本科基于智能车与创新创业等科创竞赛注重创新思维引导, 硕士研究生结合校企合作与学科交叉培养工程应用与实践创新复合能力,博士研究生依赖校际交叉与国际合作实现视野前瞻的高层次人才培养。

2)开发、表达与思维分角度。低年级基于校企合作平台项目式培养动手能力,高年级结合学术成果锻炼动笔动嘴能力,任务式培养贯穿始终锻炼动脑能力,三者结合多角度丰富个人能力。

3)应用、理论与创新分阶段。遵循创新来源于实践,服务于实践宗旨,以企业实际需求项目任务锻炼学生应用开发能力,以前沿探索与学术交流提升理论水平,理论算法应用于实际需求技术瓶颈问题实现实践创新。

4)项目、竞赛、任务分目标。项目长期、发散培养解决问题的系统性能力,竞赛短时、快速培养自主学习创新能力,任务驱动培养创新应用能力。

5)梯队、分工、角色分作用。建立高低年级梯队式项目小组,基于组长负责制,结合定期角色互换,培养学生相互学习、协调及合作能力。

图2展示了多维“三位一体”的柔性化培养方案,从不同角度兼顾多种方法与多方合作实现对学生的研究方法及创新能力等多方托举。

(三) 共建校企合作创新平台,突出工程实践应用能力培养

基于互利共赢理念,建立校企联合实验室,结合项目式管理,满足产业发展需要智力驱动与学生培养需要切合实际的需求,在保障企业技术前沿攻关的基础上,培养锻炼学生的应用创新能力。如图3所示,本方案是基于学生培养瓶颈与高校企业发展实际需求而设计的,而校企合作创新平台的有效运营有利于学生、学校、企业等多主体能力提升,特别是企业在市场运作中的综合能力提升。

1)平台组建机制,采用企业设备投资,高校场地建设方式。