复合型人才培养导向下证券法课程改革与实践

作者: 白牧蓉

摘 要:法治人才的培养应当尤为重视学科融合及其他学科知识在法学教育中的运用,培养具有法律思维、复合知识与创新能力的人才,实现对国家战略的响应。证券法课程具有复杂性、前沿性、跨学科性、理论与实践紧密,以及域外制度与中国语境融合等特点,需根据制度和学科的发展、人才培养的需求不断创新。以复合型人才培养为导向进行该课程的改革尝试,对“法商结合”人才培养具有相应价值。从课程特点与教学目标出发,通过调查反馈、教学反思,构建新课程体系,充分融入思政内容,探索以案例研讨、互动讨论、情景设计及角色扮演、课程知识与创新项目结合为主要方法的新型教学模式,初步建立跨学科合作与研究指导机制,取得一定的成效,在法学教育课程建设中具有重要的推广价值。

关键词:法学教育;复合型人才;法商结合;证券法课程;教学改革;情景教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)01-0147-04

Abstract: The cultivation of legal talents should pay special attention to the integration of disciplines and the application of knowledge of other disciplines in legal education, cultivate talents with legal thinking, complex knowledge and innovation ability, and realize the response to the national strategy. The course of Securities Law has the characteristics of complexity, frontier, interdisciplinary, close theory and practice, integration of foreign system and Chinese context, etc. It needs to be innovated continuously according to the development of system and discipline and the demand of personnel training. The reform of the curriculum guided by the training of compound talents has corresponding value to the training of talents combining law and business. Starting from the characteristics and teaching objectives of the curriculum, through survey feedback and teaching reflection, a new curriculum system has been built, fully integrated into the ideological and political content, and a new teaching model with case study, interactive discussion, scenario design and role playing, combination of curriculum knowledge and innovative projects as the main methods has been explored. A cross-disciplinary cooperation and research guidance mechanism has been initially established, and certain results have been achieved. It has important popularization value in the course construction of legal education.

Keywords: legal education; compound talents; combination of law and commerce; Securities Law course; teaching reform; situational teaching

科技发展水平的提升与社会问题的复杂化加速了学科间的渗透融合。为了适应社会需求,培养厚基础、宽口径、高素质、具有实践能力和创新意识的知识复合型人才[1],充分运用高校特别是综合类高校的资源,提高学生在就业市场的竞争力,不仅要在研究生教育中注重复合专业背景人才的培育,本科的课程设置与教学方法的运用中亦需注重学科交流。作为高等教育的重要组成部分,法学教育是我国全面推行依法治国的重要保障。至今已启动10余年的卓越法律人才教育培养计划中,应用型、复合型人才的培养以适应多元化职业需求为目标[2]。基于法律作为上层建筑及法学本身的跨学科特点,单纯依靠法教义学的知识架构远不足以实现法学教育与法律职业有效衔接的宗旨。哲学、经济学、管理学、社会学、政治学、心理学……多个领域的知识体系都为法学教育和研究提供了重要支撑。改革开放以来,我国社会主义市场经济建设与法治建设相互支撑、共同推进。法律知识的运用不仅体现在诉讼之中,而是渗透在各个行业[3]。每个理性的经济主体都要在法律框架下实现利益最大化,法律风险也存在于经济活动的每一个环节。法律与经济、商业活动的充分融合引发了各界对“法商结合”人才的需求,也召唤着高校教育对“法商结合”的重视。“法商结合”是社会科学内部法学、经济学、管理学的交叉融合,是法治人才、财经人才培养模式的创新和新文科建设的重要路径,既包括在法学教育中融入商科知识,也包含在商科人才培养中加入法治内容,同时亦有二者的双向嵌入[4]。

法学教育的实践中,商法、经济法类课程天然具有法学与商科相互融合的特征,证券法课程极具代表性。作为一部商事特别法,证券法在早年的教材编排体例中往往作为商法或经济法分论的一部分。随着社会经济的发展和法律制度自身的沿革,证券法的地位显得越来越重要。基于专业性、技术性、市场需求等种种原因,许多高校的法学院已经将证券法作为单独的课程开设。同时,对于经济管理类专业的学生,证券法的学习亦能为其专业深造和就业提供重要的知识基础。以复合型人才培养为导向进行该课程的改革尝试,对“法商结合”人才培养具有相应价值[5]。

一 证券法课程的特点与创新需求

(一) 跨学科知识体系:综合教学需求

不同于以组织法为主要特点的《公司法》《证券法》更侧重于对动态投融资活动的规范,以保护中小投资者为目标,以公开为主要原则,规范主体既有证券业监管机构与自律监管机构,亦有证券公司、专业中介机构,证券法学对法学、金融学、经济学、会计学和管理学等均有涉猎[6]。以信息披露制度为例,该制度是《证券法》的核心制度,违反《证券法》的行为大多涉及对信息披露制度的违反,其中最为典型的莫过于上市公司的虚假陈述。要判断虚假陈述行为的成立,并明确相关主体的法律责任,不仅要对法律文本和法规、规章、证券交易所规则进行掌握,也要了解招股说明书、定期与临时报告的内容逻辑,这需要多个学科知识的融合。因而,证券法的课程教学模式需要具备综合性特点,一是主讲教师需具备跨学科知识基础,二是尝试与跨学科专家、实务人员合作教学,三是最好能够面向多个专业的学生授课,实现专业间的交流与相互学习。

(二) 理论与实践的密切联系:案例教学需求

根据经济社会的发展需求,卓越法律人才的培养重点在于实务人才的培养。从不同的法系展开,美国的法学教育和德国的法学教育分别以律师和法官为职业导向,其教育模式均注重实务。证券法课程涉及“法商结合”的人才培养,所面向的职业方向不仅是民商事与行政案件法官、诉讼与非诉律师,还包括监管机构、证券交易所、证券公司工作人员,以及会计师、资产评估与信用评级人员、企业法务人员等。课程内容以证券法相关理论为基础,更要重视实践知识与技能的培养,如证券违法案例的分析方法、违法行为的识别、招股说明书的写作与分析、证券在不同板块发行上市的操作流程等。同时,证券法涉及面广,内容丰富,证券市场变换莫测,必须结合实践操作才能更好地理解理论知识并学以致用。因而,本课程需注重大量实践内容教学,在讲授的同时,需要广泛结合案例研讨、情景假设等教学方法。

(三) 内容的前沿性:研究型教学需求

证券法学不仅包含了对资本及资本市场丰厚内容和诡谲多变的特点的探讨,也论述了现代法治政府监管和引导市场能力及其规制方略的内涵与结构。对市面上的《证券法》教材及各高校的网络课程、讲义等进行搜集研读,可见以下特点一是内容和体系的差异化明显。尽管大致框架相似,但不同教材和课程的章节设置大相径庭,且无官方指定的权威教材。二是教材与课程中时常体现编著者或主讲教师的不同观点。我国资本市场尚处于初期发展阶段,实践与理论均在探索中,许多问题仍莫衷一是。三是内容更新速度较快。证券法制度体系不仅包括法律,更多由部门规章及各类软法构成,随着市场的发展,制度文本及案例频繁更新,给课程设置增加了难度。在此背景下,该课程需要创新研究进而解决的主要问题包括结合市场发展、国际国内法律法规及软法、政策的变化,完成证券法课程内容的充实完善,并建立一套操作性强的课程更新机制;针对专业领域的疑难问题进行专题教学,充分发挥学生的主观能动性。

(四) 域外制度融入中国语境:思政教学需求

证券法的相关概念与制度源于西方发达资本市场所在国家。从域外证券立法经验和脉络看,各国经济发展水平和国家干预经济的力度都与证券立法有密切联系[7]。我国当代证券市场始于20世纪80年代的经济体制改革,大量立法与监管规则来源于西方发达资本市场的制度移植和学术成果运用,经历了三十余年的变迁,逐步建立起具有中国特色的证券法治体系,并仍在寻求变革完善的理想图景。因而,证券法课程教学必须充分考虑域外制度的局限性和中国语境的特点,考虑该领域与基本经济制度的关系,不仅应注重中国市场环境、制度环境的分析,引导学生进行比较法的思考,更要突出强调思政内容与课程知识体系的融合,增强学生对社会主义法治的认识,培养制度自信。

二 课程改革的尝试

(一) 体系与内容的重构

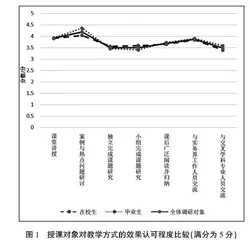

基于前述《证券法》教材与课程的几个特点进行研究思考,并通过调查获取授课对象的反馈,笔者作为本院该课程的主讲教师,在课程的教材选择、内容体系方面推动了以下创新:第一,选择适当教材,辅之以参考书目。所选教材为朱锦清教授所著《证券法学》,该教材源于其多年打磨的授课讲义,由北京大学出版社出版,至今已至第五版。该教材在学界享有盛名,体系完整,内容深入浅出,通俗易懂,且根据法律的修订进行了增补,较为适合本科生入门使用。该教材能够将理论与立法、司法案例紧密结合,并融入作者及学界的观点,内容丰富[8]。在此基础上,笔者经过选择指定了若干参考书目,要求学生根据自身情况选读。第二,在讲义中完善课程体系和内容。根据授课对象的需求与学科特点,并未完全按教材设置课程体系,而是制作了自己的课件和讲义,将课程设置为六章,对我国与国际视野下的证券法理论知识与实践案例作出了进一步归纳、梳理从而充实课程内容,每年根据市场与制度变化全面更新。第三,融合跨学科知识体系。针对课程涉及跨学科内容的问题,研究金融证券领域基础知识与法学理论、实体法制度知识的融合。充分运用所在高校及其他高校经济学等学科的专家资源,与相关专家沟通请教,完善课程知识体系。同时向国内外证券法领域专家展开咨询,获取了课程所需的重要信息资料及相关文献。第四,注重案例与思考题的内容设置。证券法课程需要充分体现市场监管和司法实践的内容,让学生在学习理论知识的同时掌握一定的实践技能。就此,笔者与证监会、交易所、证券公司、法院和律师事务所等机构的工作人员联系沟通获取了案例资料。目前,各章节中均设置了经典案例的内容,在课堂上带动学生进行探讨。同时,每个章节均有思考题,将现有争议与难题融入授课过程,要求学生课下阅读文献,部分进行课堂讨论,部分进行课后研究。