产业化工程型软件工程专业人才培养体系探索与构建

作者: 秦永彬 龙慧云 汪健 周婵

摘 要:以大数据为引领的电子信息产业迅猛发展,但是现有的人才培养模式并不能完全对接市场需求,人才供需不平衡。为更好地服务区域经济和社会发展,聚焦产业发展,培养适应行业和企业需要的高水平工程应用型人才,与企业深度合作,发挥校企双方各自优势,探索形成六位一体的校企深度融合的产业化、实践型软件工程专业人才培养体系。在此体系下,形成较好的人才培养效果,形成一种可借鉴、可复制的面向本科层次的校企合作人才培养模式。

关键词:产业化;软件工程;校企深度融合;六位一体;人才培养模式

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)02-0005-06

Abstract: With the rapid development of electronic information industry led by big data, the existing talent training mode cannot fully meet the market demand, resulting in the imbalance between talent supply and demand. In order to better serve the regional economy and social development, focus on industry development, so as to cultivate high level to satisfy the needs of the industry and enterprise engineering applied talents, we have explored and formed a six-in-one talent training system of software engineering with deep integration of schools and enterprises through in-depth cooperation with a enterprise and giving full play to the advantages of both school and enterprise. Under this system, a good talent training effect has been formed, and a school-enterprise cooperation talent training model for the undergraduate level that can be used for reference and can be replicated is formed.

Keywords: industrialization; Software Engineering; deep integration in school-enterprise; six-in-one system; talent training mode

2012年9月,贵州省召开了“贵州省促进信息产业发展大会”,这次会议的主要目的是深入贯彻落实国发2号文件和省第十一次党代会精神,加快推进工业强省战略实施,推动信息产业发展,进一步促进工业化和信息化深度融合,助推全省科学发展,后发赶超。贵州省将加快信息产业发展作为促进“三化”同步的重要支撑、培育新的经济增长点的重要举措、推动“信息兴业、信息惠民、信息强政”的重要保障。在此背景下,2012年,贵州省教育厅批准贵州大学成立省内唯一的省级示范性软件学院,加大软件人才培养力度。2014年,贵州在全国率先开启大数据战略,积极推进以大数据为引领的电子信息产业的发展。然而大数据人才匮乏严重制约贵州大数据的发展,许多来贵州投资发展大数据电子信息产业的公司急需大数据、计算机、软件工程等相关领域的各层次人才,但是贵州大数据电子信息领域的人才远远不能满足大数据产业发展的需要。

大数据电子信息领域产业更新快、竞争大,高校按部就班培养出的人才如果跟不上产业技术的发展与更新速度,将会给人才培养的质量带来负面影响[1]。校企合作办学可使人才培养对接市场需求,解决人才供需不平衡的问题[2]。早期的校企合作大都停留在订单培养、顶岗实习等层面上[3],先天条件、认识程度、深度广度及保障力度等方面都略有不足[4-5]。近年来,在国家政策和市场作用的双重推动下,已经成功地探索出一些成功的校企合作模式,如工作室制[6]、产学研合作培养[7]和专业共建[8]等。为了提升大数据电子信息领域产业化人才的培养质量,贵州大学与慧科集团签署协议,共建省级示范性软件学院。但是,人才培养不仅要根据自身条件因材施教,同时又要满足产业需求,一味照搬现有模式可能会导致“水土不服”。因此,紧密结合贵州的大数据政策,贵州大学软件学院在软件工程专业下开设了大数据技术、移动云计算和互联网营销三个专业方向。针对目前产业化工程性软件工程本科人才培养过程中面临的一些困难与挑战,贵州大学与慧科集团开展校企深度合作,投入大量资源和资金,积极探索实践校企深度融合的办学模式,积极探索构建校企深度融合的产业化、工程型软件工程本科人才培养体系。

一 问题分析

在新的数字产业发展背景下,如何有效开展校企合作,培养满足社会和企业需求的数字化领域的产业化工程型人才,需要积极探索校企深度融合的人才培养的新模式。一方面,校企联合的人才培养模式,尤其是针对本科生的联合培养方式,当时还没有成功的案例可以借鉴,比较成熟的校企合作主要集中在 “实习、实训”培养阶段的集中式学生训练与培养。另一方面,随着云计算、大数据、人工智能等数字技术的飞速发展,传统的以计算机科学为核心的信息人才培养模式已经不能满足大数据电子信息产业的人才需求,老师的优势是计算机科学与技术专业领域的专业基础课程和传统专业课程,面对云计算、大数据、人工智能等领域的新知识和产业化应用需求,不能完全适应新的知识体系和课程体系的构建。

传统的校企合作人才培养模式存在如下问题。

(一) 功利性过强、形式化太重

在“学与用”接轨的情势下,教育部明确要求学校要与企业接轨、与市场接轨,而且还将此项工作纳入高校评估排名的重要指标之一。但很多高校的校企合作人才培养大多是为了寻求名利,求生存和发展。不难发现企业方主动要求与高校合作的案例少之甚少,大多企业只是为了应急岗位缺口,合作形式则局限于提供学生实训、毕业实习、参观考察、教师的培训、企业导师讲座等,通过走访关系建立的合作模式往往追求形式主义,久而久之自然也就加入了功利性元素。

(二) 缺少国家、地方的财政和政策支持

企业是以盈利为目的的经济实体,要企业全方位投入在校生的应用型人才培养,投入师资和资金给高校,作为科研和教学项目基金是不现实的。地方政府对人才培养的投入也不充分,因此,合作模式也就不能够真正达到学校与校企合作单位预期设想和目标。

(三) 应用型师资能力和水平参差不齐,企业导师选聘受阻

高校引进的师资多数以高学历和学科科研带头人为主,97%以上来源于重点大学和研究生培养能力较强的大学,学术性倾向明显,知识结构也以学术型为主。高校由于产业化人才培养的需要也意识到教师转型的问题,选派教师到企业一线接受实践锻炼,但教师转型存在碎片式、拼接式倾向,缺少“整体设计”,导致经过企业实践的教师仍旧无法胜任实践类课程的教学任务。同时,企业导师的选聘,又受到高校师资引进的基本门槛限制,选聘受阻。

(四) 未能形成行之有效的校企人才培养模式

高校与企业的融合型人才培养并没有形成可借鉴的成功模式,校企合作形成了三种探索性或商业性模式。第一种模式是专业学位研究生的校企联合培养。由于专业学位研究生的培养是一种以职业需求为导向、以实践能力培养为重点、以产学研用结合为途径的研究生培养模式,因此,针对专业学位研究生校企联合培养的立足点是协助高校培养专业学位研究生的工程实践能力,合作企业往往负责学生的企业实训和工程训练,为学生推荐合适的实训、实习企业,以此来延展(弥补)高校在专业学位研究生培养上的不足,这在一定程度上弥补了专业学位研究生开办初期高校师资力量和技术储备的不足,但是其更多是为联合培养的学生提供优质的实训、实习单位。第二种模式是本科阶段的实训合作。在计算机等工科领域,学生学到一定程度,在三年级或四年级的时候需要安排贴近企业实战的工程实训,很多培训类企业与高校合作,通过“夏令营”或“冬令营”等实训方式对学生进行工程应用训练,其开展的是1周、2周乃至1个月的短期强化型工程应用训练。在这种模式下,合作企业一般派遣实训工程师为实训学生进行强化培训或学校带领实训学生赶赴企业实训基地开展相关实训活动,这种方式起到了提升、强化的作用,在一定程度上有效提升了学生的企业化工程能力,弥补了高校在企业级实训方面的不足,但是其存在实训相对时间短、实战化程度低、实训场所不固定、实训方式和实训题目单一等不足。第三种模式主要针对高职高专的学生培养。合作企业主要是为高职高专的学生提供更加专业的线上线下教学、实训实习推荐和就业安排,这种方式在较大程度上弥补了高职高专院校在培养学生实践能力方面的不足,同时又帮助学生嫁接了一条就业的桥梁,但是其更多地是针对专科生的流水线培训,培训层次略显不足。上述这些校企合作方式在一定程度上弥补了不同人才培养层次在学生工程实践能力培养上的不足,部分解决了学生与企业之间的实习、就业等对接问题,对校企合作的人才培养模式进行了一定的探索,但是,其本质上都没有形成较为完善、体系化的校企合作模式,其更多地是探索和解决局部的校企合作人才培养问题。因此,在这一过程中,我们并没有可以借鉴的面向本科层次人才培养、面向产业发展的校企深度融合的人才培养体系。

鉴于上述原因,为了提高数字经济领域工程应用型本科人才培养质量,贵州大学与慧科集团合作,积极开展校企合作专业综合改革,探索在校企深度融合模式下,工程应用型本科人才培养新模式、校企合作新机制、师资队伍建设新方法。开展校企深度融合人才培养创新模式实践探索,一方面有助于探索新时代、新技术背景下校企合作办学的新模式,创新人才培养的新模式、新方法;另一方面,有助于构建校企深度融合的人才培养机制,培养基础知识扎实、实践能力强、适应企业发展需求的高素质人才。

二 校企深度融合办学的探索实践情况

聚焦贵州大数据发展战略,围绕贵州大数据电子信息产业发展的实际人才需求,联合慧科教育集团,瞄准经济社会对复合应用型软件人才的能力要求,以培养学生学习能力、工程实践能力和就业创业能力为核心,践行“育人为本、德育为先、能力为重、应用为主”的人才培养理念,建设有区域特色、聚焦工程实践的、产教深度融合的专业培养方案,强调产业需求与专业人才培养的有机结合,强调行业企业全过程参与人才培养。

初步目标和方案设定后,2014年9月开始,从2014级省级示范性软件学院软件工程专业开始实施,通过7年七级四届学生的培养实践和完善,基本形成了校企深度融合的产业化、实践型软件工程专业人才培养体系。在贵州大学省级示范性软件学院2014—2021级七级学生中有效实施该成果,已经培养2018届至2021届四届毕业生。

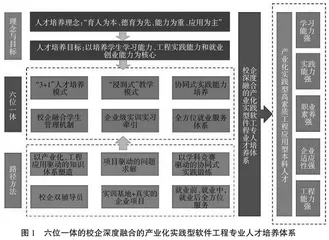

总体上看,本方案构建了较为完善的校企深度融合的人才培养体系,形成了“3+1”人才培养模式、“浸润式”教学、协同式实践能力培养、校企融合学生管理机制、企业级实训实习牵引和全方位就业服务六位一体的校企深度融合的产业化、实践型软件工程专业人才培养体系(图1),培养方案融合度高,实践能力培养有效落实,企业级工程实训和实习有效开展,学生思政管理和就业服务有特色。最终,通过本方案的实施,工程实践类人才培养效果好,学生工程实践和企业适应能力强,就业率和就业效果好,为贵州省培养了大数据电子信息产业发展的急需人才,有力支撑贵州省以大数据为引领的数字经济发展。