工程教育认证背景下学生工作方案重构

作者: 贺利坚

摘 要:为进一步落实全员、全程、全方位育人的教育方针,在工程教育认证标准指导下,提出运用“反向设计”原则对高校中工科专业的学生教育工作进行重构的方案,以达到对学生工作涉及的教育活动进行优化的目的。该介绍确认毕业要求、建立活动-目标矩阵、制定活动目标、设计实施方案、开展效果评价和持续改进的重构过程,并以“社会实践”为案例示范实施的具体方法。该文提出的方法,可以作为在工程教育认证背景下完善育人机制、改进学生工作的参考。

关键词:工程教育认证;学生工作;反向设计;工科专业;方案重构

中图分类号:G645 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)02-0075-05

Abstract: In order to implement Sanquan education policy, a scheme is put forward to reconstruct the student affairs system of engineering students in universities using the backward-design principle under the guidance of engineering education accreditation standards. With the aid of this scheme, the goal to optimize education activities concerning student affairs can be achieved. Many details of the reconstruction procedure are offered, such as confirming program outcome, establishing activity-outcome matrix, setting activity objectives, to implementation plans, carrying out assessment, and continuous improvement; in addition, the practical method is demonstrated by the case of student social practice. The scheme proposed here is likely to be a valuable reference to refine education mechanism and improve student affairs system in the background of engineering education accreditation.

Keywords: engineering education accreditation; student affairs; backward-design; engineering major; scheme reconstruction

近年来,我国高校坚持立德树人,重视全员、全程、全方位育人,开创了新的发展局面。在高等工程教育领域,也正在以专业认证、新工科建设、一流专业和一流课程建设、课程思政等为抓手,扎实开展人才培养模式的改革。

合格人才的培养需要由专业教师团队负责的教学工作(以下简称“专业教学”)发挥作用,也离不开由学生工作部门承担的日常管理和思想政治教育活动(以下简称“学生工作”)。工程教育认证要求专业在以学生为中心、以成果为导向的理念指导下开展工作,是当前工科专业实施教学改革的努力方向。张绍芳[1]分析了成果导向教育理念与高校学生教育管理工作之间的契合性,从优化工作目标、创新工作模式、完善评价体系等方面给出工作方向;孙垒[2]分析了专业认证和学生工作的协同关系,指出了两者之间相互促进的关系;陈琴等[3]提出了专业认证背景下大学生发展性学业指导新体系,全程考虑学生管理及指导流程;赵岩松等[4]在认证标准指导下融合第二课堂和第一课堂,由第二课堂部分支撑非专业能力的培养,并将对应的达成度评价结果用于毕业要求达成情况的评价。

上述工作从不同角度揭示了将学生工作与工程教育认证结合的必要性、合理性、可行性。本文研究将工程教育认证中“反向设计”教学设计原则用于重构和优化学生工作中的各项教育活动,聚焦活动目标,提升活动效率和效果,促进专业教学与学生工作的相互融合和支持,形成一体化的育人方案,共同服务于合格工程人才的培养。

一 以成果为导向的学生工作方案重构

在成果导向的教育中,成果指的是学生最终取得的学习结果,是学生通过某一阶段学习后所能达到的最大能力[5]。无论专业教学还是学生工作,都以学生能够取得期望的学习成果为目标。工程教育认证标准中要求必须覆盖的12项毕业要求包括了知识、能力、素养等多个方面,是对合格人才提出的完备的规格要求体系。这些要求,仅依靠专业教学并不能保证达成,还需要学生工作的支撑。学生工作不需要承担培养专业能力的任务,但如果能明确各项教育活动与毕业要求的关系,则有利于提高教育活动设计的科学性、调动学生参与的积极性、提升整体的教育效率和效果,尤其是有关工程与社会、职业规范、个人和团队、沟通及终身学习等方面的能力和品质。

工程教育认证中,用反向设计的原则落实以成果为导向的教学理念[5]。反向设计原则同样可以应用到学生工作的教育活动设计中,在明确活动目标的基础上,反推出科学、合理的实施和评价活动方案,这也为解决目前在学生工作中存在着的工作模式滞后、机制不健全、队伍建设不完善等问题[2]提供了新思路。

围绕毕业要求中提出的总体育人目标,采用反向设计原则构建一体化的育人方案,就是要综合考虑专业课程体系与学生工作中的各项教育活动,在整体上优化工作方案,让学生在校期间要参加的全部活动服务于毕业要求的达成。从培养学生的角度,能够更好地集中专业教学和学生工作两条战线的资源开展工作,既充分发挥各自的优势,又能合理分工和配合,做到对毕业要求更全面、有效地覆盖,同时也能避免在同一目标上的过度投入。从教学评价的角度,也将能够针对目标制定出更科学的评价方案,收集到更全面的评价数据,得出更合理的评价结果,进而为持续改进各项工作提供更好的支持。

二 学生工作方案重构过程

立足工程教育认证背景对学生工作方案进行重构,需要在符合专业认证标准要求的教学运行机制基础上,采用反向设计原则对学生工作中的各项教育活动进行全面梳理,从而得出优化的教育活动方案。

(一) 确认毕业要求

工程教育认证标准对专业如何确定培养目标和毕业要求提出了明确要求,专业教学团队据此设计课程体系,以支持毕业要求的达成。重构学生工作方案将确认毕业要求作为起点,其目的是确定学生工作在达成毕业要求的总目标中应承担的任务。负责学生工作的团队要和专业教学团队一起,逐条理解毕业要求的内涵,分析毕业要求中涉及的能力是否能由学生工作提供支撑,专业课程体系对毕业要求的支撑是否充分,学生工作中的哪些活动可以承担培养任务,有什么优势,必要性和重要性程度如何,等等。

专业通常会通过指标点分解的方法进一步细化和明晰本专业毕业要求的内涵。在学生工作中,加入专业元素有助于提升目标的针对性和学生参与的积极性,但融入太多的专业元素,也会给相关教育活动在多样性、包容性、交叉性等方面带来负面影响,增加实施的难度,弱化对通用能力的培养等。因此,学生工作对毕业要求的支撑关系不必细化到指标点,只需要在毕业要求层面上提供支撑。目前,学生工作通常在一个学院范围内以年级为单位组织,从方便实施的角度,甚至可以提取一个学院多个相近专业的培养目标和毕业要求中的共性元素,结合学生工作特有的规律和要求,制定出适用于一组相近专业的学生工作版毕业要求,作为后续设计工作的起点。

(二) 建立活动-目标支撑矩阵

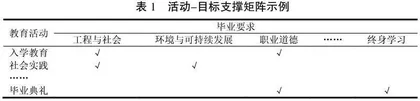

列出学生工作中要求全体学生从大一到大四参加的每一项教育活动,对照毕业要求,建立起支撑矩阵,见表1。相关的活动包括但不限于:入学教育、安全教育、社会实践、学业规划、社会实践、心理健康教育、就业指导和毕业典礼等。

建立支撑矩阵的过程,是对全部教育活动的一次全面梳理。学生教育活动要满足各级主管部门提出的要求,既要审视当下已经开展的活动,也要从达成毕业要求的角度,增加、取消、合并和更新部分活动,从期望学生取得的成果出发,反向设计和优化学生教育活动体系。活动体系能够与课程体系一起形成对毕业要求的完全覆盖,并且保持合理的布局,尤其是要关照到课程体系支持较弱的项目。合理规划活动的频次、深度、广度,发挥学工部门的组织优势,加强团队活动,增强高、低年级,以及跨学科学生的协作,吸引专业教师及行业人员参加和指导,在教育活动中增加专业元素,实现专业教学与学生工作两个部门之间更加紧密地联系和协调,奠定全员、全程、全方位一体化育人的基础。

(三) 制定学生教育活动的目标

在明确的毕业要求指导下,制定每一项教育活动的目标,准确地描述学生通过参与活动将能获得的能力和素养。对支撑同一毕业要求的多项活动,要考虑活动开出的时序,结合能力培养的递进关系,围绕毕业要求确定每一项活动适合承担的培养任务。

同制定课程的学习目标一样,活动目标是“学”的目标,而不是“教”的目标,要体现“以学生为中心”。课程教学重知识传授和能力养成,课程目标常采用布鲁姆教育目标分类法中“认知领域”的“记忆—理解—应用—分析—评价—创造”层次构造目标,而学生教育活动的目标多属于“情感领域”,用“接受—反应—价值化—组织—价值体系的特征化”的层次表述更恰当。低年级学生参加的活动,可以接受获得接受、反应级别的成果,而高年级参与的活动中,需要形成毕业要求中规定的最高阶目标。

(四) 设计学生教育活动的实施方案

学生教育活动目标中期望的成果,是在学生参与活动的过程中产出的,需要通过设计活动内容、流程、规则来落实。类似课程中教学活动的设计,学生教育活动实施方案需要围绕活动目标进行设计,让学生参与其中,为形成能力、情感、价值观提供机会。

在活动内容的设计中,可以主动融入专业元素。对低年级大学生的活动,更重视对专业的认知,提高专业兴趣和认同,培养合作、沟通等通用技能;对于高年级学生,可以利用具备的专业能力解决实际问题,培养学生解决复杂工程问题的能力。发挥第二课堂活动更加开放的优势,组建跨年级的团队,让不同年级的同学各自发挥与其成长阶段相符的能力,随学生的年级变化还可形成良性的传承和传统;吸收其他学科的学生参加活动,为发展在跨学科背景下的工作能力提供条件;吸收专业老师、专业人员参与指导,增加学生与专业、产业接触的机会。在活动环节和方式的设计中,安排实践、交流、互动、研讨、展示和反馈的环节,为学生提供充足的体验机会,促成情感、价值观目标的达成。

(五) 活动效果评价与持续改进

学生教育活动中一直存在重过程、轻评价的问题[2]。围绕活动目标制定评价方案和评价标准并实施评价,除了用于准确把握活动的效果,还能够帮助学生在标准的指导下更好地完成任务。将评价与活动的实施过程相互融合,开展过程性评价,促进学生的持续参与。围绕活动目标组织学生输出学习成果,为评价提供依据,借此开展的总结和反思活动,也有利于固化学习成果。

不同的活动目标,有不同的学习产出,需要匹配不同的评价方法。在学生教育活动中,情感、态度类目标相对多,多用书面报告、访谈、行为观察、无领导小组讨论及答辩等定性评价方法,也可以采用问卷调查、情感日记、李克特量表等定量评价方法。对学生教育活动中的主观性评价,需要设计相关的评价量表,建立标准体系,在活动过程中也要有计划地收集信息,支持对教育活动的全面评价。