面向多元评价的工科大学生素质能力培养研究与实践

作者: 刘玥 杨鑫哲 翟一鸣 王忠山 姜兆亮 韩泉泉 张柏寒

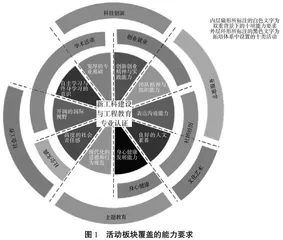

摘 要:新工科建设与《工程教育认证标准》的实施是近年来高等工程教育领域的重大政策,综合素质评价改革的推行也为大学生的综合能力列出新的标准。通过厘清多元评价体系下的培养要求,总结十项工科大学生应具备的素质能力,并基于山东大学机械工程学院工作实践探索,形成“3+2+5”工科大学生素质能力拓展培养的新模式。通过问卷调查、数据分析等方式持续追踪这一模式对大学生不同素质能力提升的影响,并利用区分能力板块条件下的培养模式量化效用分析,结合专业培养目标,持续优化这一拓展培养模式的项目体系,促进学生全面发展。

关键词:新工科;工程教育;综合评价;大学生;素质能力;培养模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)02-0151-05

Abstract: The construction of new engineering disciplines and the implementation of "engineering education accreditation standards" are the major policies in the field of higher engineering education in recent years, and the implementation of comprehensive quality evaluation reform has also listed new standards for the comprehensive ability of college students. By clarifying the cultivation requirements under the multiple evaluation system, we summarized ten quality competencies that engineering college students should possess, and formed a new model of "3+2+5" quality competency cultivation for engineering college students based on the practical exploration of the School of Mechanical Engineering of Shandong University. Through questionnaire survey and data analysis, the impact of this model on the improvement of different quality abilities of college students has been continuously tracked, and using the quantitative utility analysis of the training model under the boards conditions of distinguishing competency, the project system of this extended training model is continuously optimized in conjunction with the professional training objectives to promote the overall development of students.

Keywords: new engineering; engineering education; comprehensive evaluation; college students; quality and ability; cultivation mode

习近平总书记在中央人才工作会议上强调,要培养大批卓越工程师,努力建设一支爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍。总书记关于教育的重要论述为人才培养指明了方向[1]。工科大学生是工程师队伍的后备军,抓好工科大学生教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人是全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,对聚焦国家战略,提供强有力的人才保障具有重要的意义。坚持为党育人、为国育才以提高工程人才自主培养质量为目标,探索实践与工程教育、新工科建设和综合素质评价改革相适应的、面向多元评价的工科大学生素质能力培养新模式具有重要的意义。

一 工程人才培养的新要求

工程教育认证标准为工科人才培养提供了基本规范。近年来,新工科建设又对工程人才培养提出了新要求,包括深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十八大以来高等教育领域一系列新理念、新思想和新实践,体现了培养创新型、复合型、应用型人才的教育理念。2020年10月,中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》,对促进学生全面发展的考核评价机制提出了明确要求。

(一) 面向工程教育专业认证的大学生素质能力要求

工程教育专业认证是国际通行的工程教育质量保障制度,也是实现工程教育国际互认和工程师资格国际互认的重要基础。工程教育专业认证的核心就是要确认工科专业毕业生达到行业认可的既定质量标准要求,是一种以培养目标和毕业要求为导向的合格性评价[2]。毕业要求是对学生毕业时应该掌握的知识和能力的具体描述,包括学生通过本专业学习所掌握的知识、技能和素养,并对每一项毕业要求的内涵进行了解释。《工程教育专业认证标准》[3]指出,对于非技术性质的毕业要求可按照“能力要素”进行分解。比如,在“职业规范”这条要求中,指出,具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。在人文社会科学素养、工程职业道德规范和社会责任等方面也提出了要求。“人文社会科学素养”主要是指学生应具有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情。“工程职业道德和规范”是指工程团体的人员必须共同遵守的职业操守,不同工程领域对此有更细化的解读,但其核心要义是相同的,即诚实公正、诚信守则等。认证标准描述的能力可以通过相关专业课程培养,也可以通过社会实践、社团活动、素质拓展活动等实践环节来培养和评价[4-5]。

(二) 面向新工科建设的大学生素质能力要求

新工科建设是我国主动适应和引领以新技术、新产业、新业态和新模式为特征的新经济发展,是在国家一系列重大战略深入实施下、在产业转型升级和新旧动能转换的背景下,在提升国际竞争力和国家硬实力的背景下全面启动的,并为21世纪工程教育的改革发展指明了方向[6]。自2017年教育部提出新工科建设以来,我国高等工程教育界4年来一直围绕着如何培养面向未来、面向世界、面向产业的新型工程需求人才进行关于新工科教育和发展的研讨和实践。围绕“新工科”的内涵——“五个新”:工程教育的新理念、学科专业的新结构、人才培养的新模式、教育教学的新质量、分类发展的新体系[7],有必要廓清未来的工程人才应该具备什么样的新素养。

为了培养未来工业和社会需求的工科技术人才,未来工科毕业生在满足工程教育认证的标准和知识、技能和素养等要求同时,还需要具备适应新工业革命时代的更全面的态度、能力和素养。美国工程技术评审委员会(ABET)制定的本科工程教育一般标准中也列出了包括伦理责任、有效交流、有意识并致力于终身学习等能力素养要求[8]。

(三) 面向综合素质评价改革的大学生素质能力要求

大学生综合素质评价体系是以学生各方面的表现为对象进行的一种价值判断。为贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,中共中央、国务院下发的《深化新时代教育评价改革总体方案》(2020)中明确指出,要创新德智体美劳过程性评价办法,完善综合素质评价体系,扭转不科学的教育评价导向,克服重智育轻德育、重分数轻素质等片面办学行为,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价,提高评价的科学性、专业性、客观性,促进学生全面发展的评价办法更加多元,形成与时代特征相适应的综合素质评价体系[9]。体系主要包括思想道德素质、科学文化素质、能力素质、人文素质和身心素质等方面的内容。

二 工科大学生素质能力拓展培养新模式

在山东大学“致力于培养最优秀的本科生”人才培养总体目标的引领下,机械工程学院面向国家和区域经济社会发展需求、面向机械科技发展前沿,综合多元评价体系要求,总结了十项工科大学生应具备的素质能力,并形成了“3+2+5”工科大学生素质能力拓展培养模式。十项素质能力包括:宽厚的专业基础、高度的社会责任感、良好的人文素养、开阔的国际视野、富有创新创业精神与实践能力、较强的团队精神与组织能力、较强的表达与沟通能力、良好的道德与行为规范、具有自主学习与终身学习的意识和适应能力、心理与身体健康发展能力。这些能力要素既体现了办学传统和特色的内在追求,又蕴含了时代发展的必然要求。

(一) 着重厚植家国情怀

学校确定“主题教育”“社会实践”“志愿服务”三个模块为必修模块,学校层面的三个必修模块着重厚植家国情怀,强化培养学生高度的社会责任感和良好的道德行为规范、团队精神、组织能力等。

“主题教育”:围绕爱国主义、民族精神、品德修养、道德规范和爱校荣校等主题开展的各类引导教育活动,引导大学生树立坚定理想信念和综合素质提升。每学期进行一次考核,要求学生每学期需参加至少4学时的主题教育活动。学生必须于规定的修业年限内获得1个学分。

“社会实践”:包括为引导学生深入社会、了解社会和服务社会所开展的各类实践活动。促进学生的社会化进程,培养学生的社会责任感、提高学生的社会适应能力和社会竞争力,使学生认知社会角色,适应社会规范,提高社会服务技能。每学年进行一次考核,要求学生每学年需参加至少8学时的社会实践活动。学生必须于规定的修业年限内获得2个学分。

“志愿服务”:包括围绕社区建设、会议赛事、支农支教和勤工俭学等方面开展的各类志愿服务活动。增强学生社会责任感,树立劳动意识,营造人人都做志愿者、志愿服务从身边做起的良好氛围。学生必须于规定的修业年限内获得1个学分。学生毕业前进行审核,共需参加至少32学时的志愿服务。

(二) 着重提升学科能力

学院结合学科专业实际,确定“学术活动”“研究创新”为学院层面两个必修模块,着重扎实拓宽学生的专业基础、开阔国际视野、提升创新精神与解决实际问题的实践能力等。

“学术活动”:包括为提高学生学科专业水平,组织开展的各类专业讲座、论坛、培训和交流等学术活动,不断加强学风建设,优化学术生态,引导学生自主学习,养成科学严谨的学术思维。学院每学期进行一次考核,要求学生每学期需参加至少4学时的学术活动。

“研究创新”:包括国家级、省级、校级和院级的学科专业相关的创新项目、竞赛、培训和实践等活动,鼓励学生项目化参与,养成崇尚创新的良好习惯,增强创新能力,形成创新成果。根据成果实际,记录学分。

(三) 注重实现特色发展

将“身心健康”“文化艺术”“就业创业”“社会工作”“社团经历”确定为学生发展的五个选修模块。五个选修模块注重学生全面发展,实现特色成长。

“身心健康”:强健体魄、健康心理,包括组织学生参加促进身体与心理健康的各类体育运动类比赛、训练及心理类培训、讲座等。根据参加情况,记录学时。

“文化艺术”:进一步深化文化育人成效,推进美育育人功能,提高学生文化素养,包括组织学生参与各类表演、展演、展览、比赛和训练等活动,根据参加情况,记录学时。

“就业创业”:着力培育学生的职业意识、职业能力与素养、创业精神和生涯规划能力,使其更加适合经济社会发展的需求,包括组织的各类以就业、创业为导向的项目、培训、竞赛以及实习实践活动,根据参加情况,记录学时。

“社会工作”:进一步提升学生综合素养、组织协调能力,培养责任担当,包括加入学校各级各类学生组织并承担一定的职责,或担任学生干部参与各项活动的组织服务工作。经过考核,方可记录学时。