中外船舶快速性课程教学模式对比及探索

作者: 汪春辉 王超 孙聪 胡健 赵大刚

摘 要:船舶快速性课程是船舶与海洋工程专业的专业核心必修课程之一,该文以船舶快速性课程为研究对象,分别从中外教学模式、教学内容、课程安排以及考核方式四个方面,对比国内外教学体系的差异,进一步剖析国内外教学模式的优缺点,在国内传统教学模式的基础上,搭建更完善、科学和全面的教学模式,为提高我国高校教学质量和人才培养质量提供借鉴和参考。

关键词:船舶快速性;阻力与推进;教学改革;高校课程;中外教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)03-0068-04

Abstract: Ship speed performance course is one of the core compulsory courses of ship and ocean engineering specialty. This paper takes ship speed performance course as the research object, compares the differences between domestic and foreign teaching systems from four aspects : Chinese and foreign teaching modes, teaching contents, curriculum arrangement and assessment methods, and further analyzes the advantages and disadvantages of domestic and foreign teaching modes. Based on the traditional teaching mode in China, a more perfect, scientific and comprehensive teaching mode is built to provide reference for improving the teaching quality and talent training quality of colleges and universities in China.

Keywords: ship speed performance; resistance and propulsion; teaching reform; university courses; Chinese and foreign teaching

近年来,我国对于海洋工程领域的发展投入大量的关注。党的十八大提出了建设海洋强国的战略目标,对我国未来海洋发展的方向做出了科学研判,围绕建设“海洋强国”提出了一系列新理念、新论断以及新战略,以建设海洋强国推进中国式现代化。自该战略提出以后,国家大力发展满足本国需求的海洋装备、极地设备以及新型舰船,这势必要求学生不仅要掌握船舶与海洋工程专业相关理论知识,掌握课程相关的最新技术进步和研究成果,还要做到理论与实践相结合,解决实际工程问题。2020年教育部针对关于一流本科课程建设相关文件进一步指出并强调,课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定了人才培养质量[1-2],想要培养出一代又一代船舶杰出领域的综合型人才就必须要落实深化教育教学改革,树立新理念,适应创新型、复合型、应用型人才培养需要的一流本科课程。

船舶快速性课程是船舶与海洋工程本科教育阶段的核心必修课程之一,主要分为船舶阻力与船舶推进两部分内容[3],是系统掌握船舶原理知识链中的关键一环[4],其课程涵盖的船舶阻力和船舶推进等知识对于如今船舶领域行业的设计、制造以及优化具有一定的参考意义。与大部分工程类课程类似,船舶快速性课程不仅仅关注于课本内容上的知识理论的讲解,同时还需要在此基础上开展相应的创新实验以培养学生创新能力[5]。

对于传统的船舶类课程的教学模式主要以填鸭式教学[6]的形式,学生参与度较低,教学模式单一[7]。在课堂中大多以老师面向学生的单方向的理论授课为主,课程实践为辅的模式。对于学生而言,只关注于理论授课无法激发自身的学习兴趣,缺乏自主学习的主动性,导致专业基础的不扎实、不稳固,无法做到理论和实践相结合,学以致用;对于教师而言,一味地关注于课程理论知识的讲解,教师与学生之间不能达到很好的互动和实践效果;依靠单一考核方式评定学生的能力无法做到“因材施教”,导致教学质量差。

教师作为引导人,必须与时俱进,掌握课程相关的最新技术进步和研究成果,不断充实和完善教学内容,对教学方法、手段、考核方式等进行改革,以满足未来社会的需求,高校教学的改革刻不容缓。在课程教学改革方面,许多新形势的教学模式逐渐呈现出来,鞠晓群等[8]对船舶快速性中的船舶阻力部分进行了试验教学改革,从实验内容、实验模式以及实验管理机制提出改革措施;在船舶阻力试验教学方面,赵大刚等[9]将实际的工程项目的前沿技术和经验引入课堂教学,探索出一种综合型实验教学模式,紧跟科研热点;基于国外新型教学教学模式的基础上,刘勤安等[10]提出一种以学生为中心的“船舶柴油机”课程教学模式。

本文以哈尔滨工程大学南安普顿海洋工程联合学院的基本建设项目“船舶快速性课程”为研究对象,分别从教学内容、教学安排以及教学考核等多方面内容详细论述国内传统船舶快速性课程教学体系,对比分析与国外课程体系之间的差异,剖析并结合中外教学模式各优缺点,进一步取长补短,将国外新型的教学模式于我国的教学模式进行结合改进,建立一套更为完善、科学且全面的船舶快速性课程教学模式,为我国工科专业一流本科课程建设提供借鉴和经验参考。

一 中外船舶快速性课程对比

哈尔滨工程大学船舶快速性课程是船舶与海洋工程专业的专业必修核心课程之一,通常开设于本科生阶段的第五学期。依托“船舶与海洋工程”国家A+学科平台、国家级一流本科专业建设试点,该课程是在船舶类专业教学内容与课程体系建设研究与多年教学实践的基础上,优化教学内容,重新整合了本专业的课程体系,以拓宽专业面和培养创新人才为宗旨,将原先的船舶阻力、船舶推进两门课程内容凝练而成的。整合后的船舶快速性课程更突出体现“阻力”和“推进”间的内在联系。与国外船舶快速性课程相比,二者之间的教学模式存在较大的不同,主要针对教学安排、教学内容以及考核方式三个方面。

(一) 教学安排

2021年,哈尔滨工程大学船舶快速性课程总学时由40学时增加到56学时,其中52个理论学时和4个实验学时,共56学时,总学分3分,其中课程理论知识讲授44学时,课程实验4学时以及课程小组研讨8学时,在44学时的理论知识中,船舶阻力部分占比较大,着重于对各种船舶阻力类型、原因以及减阻措施内容;船舶推进部分对于螺旋桨类型及其基本理论讲解较多。

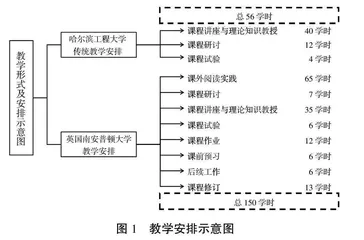

对于英国南安普顿大学的船舶快速性课程,课程学时的分类更为细致,并且开设了除理论知识讲解以外的课程实践活动、课程学组讨论以及课外自主阅读实践部分,如图1所示。南安普顿大学总计150学时,除了23.3%的课程讲座进行理论讲解之外,其余教学形式种类丰富,不仅注重课堂理论知识的教学,还倾向于学生自己主动去学习,其中课外广泛阅读以及探讨占比总学时约43.3%,并且课前准备预习以及课堂作业也占比相对较大,分别可以达到总学时的8.7%和8%。相比之下,哈尔滨工程大学在课程主讲上基本一致,对于课程的教学方法上有所保留,大多以老师主导授课,学生听讲为主,缺乏老师与学生、学生与学生之间的交流互动,国内更注重于老师为教学主体进行讲课主要以理论为主,国外更看重于学生自身的学习兴趣,课堂上对于基础理论知识点的教授学时并不多,从后续课程内容小结上亦可看出此区别。

(二) 教学内容

对于船舶快速性课程教学内容来说,哈尔滨工程大学和英国南安普顿大学的主要教学内容基本一致,少部分有所差异。国内的教学内容基于理论为主(表1),在船舶阻力方面主要是船舶阻力基本概念及分类、阻力近似估算方法以及船型和限制航道对阻力的影响等内容;在船舶推进方面,包括螺旋桨推进器基本理论及概念、船体伴流及推力减额、螺旋桨水动力学性能以及船-机-桨匹配问题,整体的内容量较大且全面,可以保证学生在后续的船舶类课程中的学习具有较好的专业理论基础;在局部的教学内容处理上,二者存在些许的不同,表2中可以看出除了船舶阻力与推进之外,英国南安普顿大学还引入了轮机工程的课程,涉及到动力传动系统、动力设备选型,更加倾向于实践教学,前修理论为实践内容做准备,实践教学反过来验证前修内容的准确性,培养了学生的理论与实践相结合的学习能力。

对于船舶快速性课程教学安排来说,二者的教学内容虽然类似,但是其培养学生的侧重点并不完全一致,由表1—表2可知,前者更注重于理论素养的培养,后者则是实践动手能力的培养,更注重于课程的实践环节,包括阻力的估算计算、主机功率、船-机-桨匹配等都是应用型教学,同时结合英国科学研究的习惯,介绍了在英国、欧洲使用比较广泛的系数表达体系及图谱。除了船舶阻力与推进两部分内容之外,课程体系中还有轮机工程的课程,主要针对船舶动力、推进以及续航等方面进行讲解,可以更好地将快速性课程整体体系融汇贯通,这也是国内船舶快速性课程中所不具备的;哈尔滨工程大学对于课堂上的专业知识讲解更为广泛,包含了特殊阻力成分如黏压阻力、破波阻力、空气阻力、附体阻力、波浪增阻等成因、特性、影响因素及减小方法,还包含了浅水、狭窄等特殊环境对船舶阻力的影响特有的内容介绍,在船型对船舶阻力的影响方面讲的比较细致,考虑的因素也比较全面,同时对典型高性能船部分的阻力特性也进行了讲解;在船舶推进方面,对螺旋桨敞水试验的基本原理、以及提高推进效率和延缓空泡发生的措施进行了讲解,同时补充了螺旋桨强度校核的理论知识;在船机桨匹配方面放的精力比较少,仅有一节课的时间。

整体来讲,英国南安普顿大学对于快速性课程更多的是针对于船舶推进性能相关部分尤其是轮机工程部分,哈尔滨工程大学的内容更多倾向于船舶阻力部分,对于阻力的成因、分类以及船舶设计部分涉及较多;英国南安普顿大学的知识点相对量少,但更注重对基础理论的把握和理解;哈尔滨工程大学知识点涵盖较广更深,同时更多注重工程应用。

(三) 考核方式

在课程考核方式方面,哈尔滨工程大学船舶快速性课程以期末考试成绩作为主要的考核标准,学生最终总成绩分为60%期末成绩、20%网上课程、10%平时成绩(课程研讨、课后作业等)以及各5%的阻力实验和螺旋桨实验的实践环节,更注重于学生对于基础理论知识把握程度的考核,除了课堂的教学以外,在线教学平台的学习中,不仅可以帮助学生随时进行知识点的巩固,还能保证老师与学生之间的交流互动,有助于知识点的理解和学习。

英国南安普顿大学注重于对课程知识综合运用实践环节的考核,特别是船机桨匹配的大作业,学生总成绩分为70%期末成绩、20%推进实验报告、10%阻力实验报告以及课程后期阶段性反馈,所谓阶段性反馈即在课程结束后会继续对学生进行考核,掌握不同学生对于理论知识和工程实践的学习和应用程度,该考核成绩并不会纳入总评成绩。综合对比了二者考核方式的差异后,进一步发现英国南安普顿大学更注重于考核学生学以致用的能力,在20%的推进实验报告中,也会融入目前船舶与海洋工程领域中较为前沿的科研成果,将其转化为课程中的一部分,比如:采用统计回归分析方法来引用不同的数据序列弥补传统采用标准系列数据带来的参数选取困难、空化现象对于船机桨匹配问题的影响以及根据船舶计算能效设计指数(EEDI)进行船舶发动机的选取。