新工科背景下专业实习体系探索与实践

作者: 黄赞武 杨世武 孙绪彬 李正交

摘 要:为适应新工科对人才培养的新要求,针对轨道交通信号与控制专业的实习体系在实践过程中存在的主要问题,通过深化产教融合、强化虚实结合、细化考评综合,建立纵向“三阶段”逐级递进、横向“双形式”互补的实习新模式,形成“一平台,双引擎,三大素质”的实习教学新理念,构建“一核心,三过程,九指标”的综合能力评价新机制。在实习组织形式、实习资源整合、实习评价方式等方面进行积极探索和大胆实践,对其他工科专业的实习教学体系建立有一定借鉴和参考意义。

关键词:产教融合;虚实结合;考评综合;实习体系;轨道交通信号与控制专业

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)03-0116-05

Abstract: In order to meet the new requirements for talent training under the background of Emerging Engineering Education,aiming at the main problems of the practice system of Rail Transit Signal and Control major, by deepening the integration of industry and education, strengthening the combination of virtual and real, and refining the comprehensive evaluation.A new practice mode of vertical "three stages" progressive step by step and horizontal "double forms" complementary has been established. A new practice teaching concept of "one platform, two engines and three qualities"is formed. A new comprehensive capability evaluation mechanism of "one core, three processes and nine indicators" has been constructed. It has made active exploration and practice in the aspects of organization form, resource integration and evaluation method. It has certain reference significance for the establishment of practice teaching system of other engineering majors.

Keywords: integration of industry and education;combination of virtual and real;comprehensive evaluation;practice teaching system; major of Rail Transit Signal and Control

建设交通强国是以习近平同志为核心的党中央立足国情、着眼全局、面向未来的重大战略决策,是建设现代化经济体系的先行领域,是全面建成社会主义现代化强国的重要支撑,是新时代做好交通工作的总抓手。《交通强国建设纲要》对培育高水平交通科技人才提出了新要求。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》也要求突出精良专业的人才队伍建设[1]。

当前,国家推动创新驱动发展,实施“中国制造2025”“互联网+”等重大战略,以新技术、新业态、新模式和新产业为代表的新经济蓬勃发展,世界范围内新一轮的科技革命和产业变革及席卷全球的新经济的蓬勃发展,对工程教育的改革和发展提出了新的挑战,新工科建设的提出正是对这一挑战做出的积极回应[2-3]。

新工科建设的目标是培养具有能够引领未来的工程人才,培养学生正确的价值观、使命感、家国情怀,激发想象力,树立大工程观,增强多学科协同交叉意识、关联创新能力等[4-5]。近年来,北京交通大学(以下简称“我校”)轨道交通信号与控制专业(简称信号专业)对实习体系进行了重构探索和实践,以满足新工科对学生综合能力素质提升的新要求。

一 实习体系存在的问题

自我国卓越工程师教育培养计划和工程教育专业认证实施以来,信号专业的实习培养模块得到进一步重视,内容不断丰富,形式不断拓展,取得了很大成绩,积累了宝贵的经验,直接帮助专业获得了国家级一流本科专业建设点、北京市重点一流本科专业建设点、国家级工程实践教育中心等多项荣誉。但是由于教学学时、学生安全管理压力、实习基地建设和实习企业需求等多方面的原因,实习教学依然是高校人才培养中的薄弱环节,与培养拔尖创新人才的要求还有差距[6]。主要存在如下问题。

(一) 单一的集中式实习模式未能满足学生个性需求

集中式实习模式将专业的所有学生按班级集中在一起,统一实习地点、统一实习时间、统一实习内容和统一实习考核。这一被广泛接受并实行的实习教学模式,从学校和教师的角度来看,即方便了对学生的统一调度,又有利于对实习基地的统一管理。然而,从学生的视角来看,一些学生的职业规划和实习内容并不匹配,难以实现以学生为中心的个性化因材施教。因此,这种单一的集中式实习模式未能兼顾学生共性基础和个性需求,未能形成多元实习形态,未能完成共性培养向因材施教的转变。

(二) 传统的参观式实习形式未能融合现代信息技术

传统的实习由于学生人数众多、实习场地受限、实习设备数量短缺和实习安全保障等现实客观原因,大多采用“走马观花”的参观式实习,学生很难有条件、有机会、有时间对感兴趣的系统、设备进行全面了解、深入探究,更不用说进行互动实操了。因此,这种参观式实习形式未能融合现代信息技术,整合虚拟仿真优质教学资源,拓展实习广度和深度,延伸实习时间和空间,完成参观式实习向互动式实习转变。

(三) 片面的实习考核方式未能全面评价学生综合能力

因为采用集中式单一模式、参观式实习形式,实习的考核往往采用实习后的统一书面考核为主、考勤为辅的方式来进行,只能片面地考核学生对专业知识的书面认知水平,很难区分学生实习过程中具体表现的优劣。需要建立一种全面综合的考核方式,采用全过程实习考核方法,建立多维度综合能力评价体系,完成单一评价向综合评价转变。

二 构建适应新工科要求的实习体系

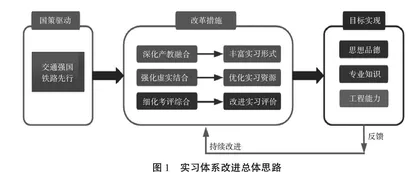

在“交通强国,铁路先行”的国策驱动下,发挥学校在我国信号专业上的“领头羊”作用,联合优质行业企业,深化产教融合以丰富实习形式,整合线上虚拟平台和线下实习基地,强化虚实结合以优化实习资源,加强过程质量监控,细化考评综合以改进实习评价,实现轨道交通信号与控制专业技术人才在思想品德、专业知识、工程能力三方面综合提高,并通过反馈优化改革措施,实现持续改进。实习体系改进总体思路如图1所示。

(一) 深化产教融合,建立递进互补实习模式

产教融合是推动高等教育内涵发展的核心机制[7],依托北京交通大学在全国信号专业中的“火车头”地位,以学校信号专业科技孵化的3个在科创板上市的轨道交通行业头部公司为切入点,联合轨道交通行业主要科技企业及其地方铁路局集团公司,统一协调企业和学校诉求,综合考虑学生共性专业基础和个性化发展需求,建立了纵向“三阶段”逐级递进、横向“双形式”互补的实习模式,如图2所示。

(二) 强化虚实结合,构筑线上线下实习平台

依托学校学科专业和校外合作企业的优质资源,探索虚实结合的个性化、智能化、泛在化实习教学新方法,建立线上线下虚实结合的实习“一平台”,以线上虚拟仿真和线下实习基地“双引擎”,助推学生“三大素质”(思想品德、专业知识、工程能力)提升。形成“一平台,双引擎,三大素质”的知识层次合理、开放共享有效的信息化实习教学新理念,如图3所示。

(三) 细化考评综合措施,完善综合能力评价机制

坚持以德为先、能力为重、专精结合和全面发展,遵循国际工程教育认证理念,加强对非技术指标点“工程与社会”“环境与可持续发展”“职业规范”等的支撑。同时充分考虑过程性评价的重要性,过程性评价不仅能帮助学生形成发展性思维,还可以通过将目标分解到实习过程中,以过程性指标作为考核重点,以过程控制确保实习质量[8]。综合结果性考核和过程性评价多维度的考评,形成分阶段、多形式、全方位的考核评价,构建“一核心,三过程,九指标”的综合能力评价机制,如图4所示。

三 实习体系实践案例

以我校信号专业为例,详细说明实习体系的探索实践思路和具体操作过程。我校信号专业每届5个自然班,学生人数大致150人。其中60%以上毕业生会升研继续深造。就业方面,部分毕业生选择进入地方铁路局、工程局等,部分毕业生选择进入轨道交通信号相关民营科技公司,也有跳出轨道交通行业,选择去互联网、银行系统发展的毕业生,还有部分毕业生选择出国留学。培养需求呈现个性化、多元化特性,倒逼作为专业培养重要环节的实习体系由原来的单一集中式向满足个性化需求的多元化实习模式演进。

(一) 建立“三阶段”逐级递进的实习课程体系

作为首批国家卓越工程师教育培养计划专业,专业依托控制科学与工程一级学科、交通信息工程及控制国家级重点学科、轨道交通控制与安全国家重点实验室,定位于“国际知名,国内一流”水平,确保在国内同类专业中处于领军地位,并不断提高国际知名度。在专业类课程中设置作为专业必修5个学分的专业实习类课程,由三门课程构成:专业认知实习、专业企业实习、专业生产实习,具体见表1。

三门实习课程纵向“三阶段”逐级递进,大二小学期S2开展认识实习,大三小学期S3开展企业实习,大四第2学期开展生产实习,按纵向时间线和学生专业知识掌握情况逐级递进。分阶段开展认识实习、企业实习和生产实习,认识实习是“看”行业,企业实习是“练”技术,生产实习是“跟”现场。专业认识实习主要内容包括专业历史、专业系统、行业探究和企业文化;专业企业实习主要内容包括现场设备、系统架构、方案设计和可行验证;专业生产实习主要内容包括跟班定岗、实操实控、项目实施和测试分析。

(二) 建立“双形式”互补的实习基地族群

集中式实习和自主式实习实现横向“双形式”互补,各个实习阶段都考虑学生个性化需求,因材施教,除了参加集中式的统一实习外,还可以自主选择去企业进行定制化的个性化实习。在成熟的集中式实习基础上,借鉴加拿大滑铁卢大学的Co-op自主实习模式[9],这种产教深度融合下的带薪实习制度,已经在国内大学得到推广和成功实践[10]。为学生提供个性化实习机会,“双形式”实习互为补充,满足不同职业规划的学生需求。

专业认知实习、专业企业实习、专业生产实习三门实习课程的实施都需要在实习基地进行,在建立课程体系的同时,需要逐步建立横向互补的实习基地族群。既能满足集中式实习要求,也能兼顾个性化自主实习需求,因此实习基地具有族群性质,包含集中式实习基地和自主式实习基地。其中,集中式实习基地包含校内实习基地、市内实习基地、京外实习基地;自主式实习基地包含京内签约带薪实习企业。