课程思政语境下学术英语写作教学新模态探索

作者: 于江 徐翠芹

摘 要:课程思政是新时代我国高等教育人才培养的重要政策,充分体现了高等教育课程建设的国家意志。在此背景下,高校外语教育应将思想政治教育贯穿其人才培养体系,发挥好课程的育人作用。该文基于作者课程思政教学实践,分析学术英语写作课中融入课程思政的路径与方法,探索实现语言能力、学科知识、课程思政三位一体的外语教学的可行方案,构建新形势下学术英语写作教学新模态。

关键词:课程思政;学术英语写作;教学新模态;高等教育;人才培养

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)03-0167-05

Abstract: Curriculum ideology and politics is an important policy for the cultivation of talents in higher education in China in the new era, which fully reflects the national will of higher education curriculum construction. In this context, foreign language education in colleges and universities should integrate ideological and political education throughout its talent cultivation system and give full play to the nurturing role of the curriculum. This paper analyzes the path and method of integrating ideological and political teaching into Academic English Writing class, explores the feasible plan to realize the trinity of language ability, subject knowledge and ideological education in foreign language teaching, and builds a new teaching mode of Academic English Writing under the new situation.

Keywords: ideological and political teaching; Academic English Writing; new modes of teaching; higher education; talent training

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,高校“各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”[1-2]。随后,2020年教育部颁布的《高等学校课程思政建设指导纲要》[3]明确了高校应以立德树人为根本任务,要将价值观引导融入知识传授和能力培养之中,构建全员全程全方位育人大格局,全面推进课程思政建设。

思政建设指导纲要发布后,来自各领域的高校教师和学者提出很多对具体课程如何推进课程思政改革的探讨,形成了有专业特色的丰富实践经验,在大学数学、保险学、宪法学、临床医学、桥梁设计、体育理论等课程中都有教师进行了课程思政的有益探索[4-9]。外语类课程方面,李海鹏[10],邓圆[11],余睿、朱晓映[12]等分别将思想政治教育导入日语和英语专业课程学习中。事实上,更多的外语,特别是英语课程,面对的不是语言专业,而是来自各个专业的非语言专业学生,这些课程受众更广,影响更大,所以面对非语言专业学生的大学英语课程的思政建设尤为重要。正如夏文红等[13]指出,在大学英语教学中融入思政教育,可以更加有效地培养学生群体的文化自信,增强他们的思想觉悟和文化认同感。在大学英语教学实践中,来自各类高校,如福建医科大学的陈雪贞[14],西南政法大学的时宇娇[15],大连理工大学的崔戈[16]等结合各自院校特点,对大学英语课程思政的实现路径加以探索,为思政元素融入外语教育提供了宝贵经验。

但是现有的关于大学外语课程思政的讨论,对学术英语课程的关注度不高。《大学英语教学指南》确立了学术英语在我国大学英语教学体系中的重要地位[17],关于学术英语课程中所包含的思政元素的探究应引发更多关注。本文基于南京大学大学外语部的课程思政教学实践,以一层次学生学术英语写作课程为例,从课程思政的总体原则,教学实践和教学效果三个方面,探索学术英语写作课课程思政教学的可行方案。

一 学术英语写作课程思政的总体原则和思路

(一) 学术英语写作课程概述

南京大学大学外语部采用分层次、个性化的培养模式为全校非英语专业本科生开设各级各类英语课程。新生入学后参加英语分级考试,根据考试成绩归入四个级别(一层次、二层次、三层次、基础级)。其中,一层次为新生中英语水平最高的层次,英语成绩位于全体新生前5%~6%。结合前期的访谈和需求分析,我们发现这部分学生在中学阶段已经完成了通用英语的学习目标,所以大学阶段他们会进入学术英语阅读和写作的学习,第一学期修读学术英语阅读,第二学期修读学术英语写作,尽管两个学期有各自的教学重点,但由于读写不分家,两门课程其实都是读写并重的。

因为是面向入学时英语水平最高的学生开设,学术英语课程的教学重点从传统的通用语言学习转向学术英语阅读与写作学习,最终教学目标是帮助学生掌握英语学术论文写作范式并加以实践。这一教学目标的转变一方面可以帮助学生了解国际学术规范,掌握学术语篇的阅读写作技巧,同时也可以拓宽学生的国际视野,提升学生的综合文化素养,帮助他们了解中外思维方式等方面的差异,培养学生的跨文化意识,提高其跨文化交际能力。这门课程自2011年秋季开设以来已经开展了近十轮教学实践,共计约1 600名学生修读。

(二) 学术英语写作课程总体思政原则

实践中,落实学术英语系列课程的课程思政极具挑战。因为学术英语读写课在很长一段时间内被误解为是语言技能课,教学重点只放在写作的词法、句法、文法上[18],背默生词、分析句型和诵读篇章曾经是主要的教学方法。这种机械传统的教学方式无法在“学生通适性的培养、健康人格的塑造和人文精神的陶冶”方面发挥重要作用,“难与国家战略接轨”[12,19]。事实上,学术英语写作不仅可以帮助学生了解学术写作范式,融入学术世界,更是培养学生道德规范,人文素养的重要战场。越来越多的学者[20-22]明确了学术英语写作课程对学生高尚健康人格的塑形作用,呼吁学术英语读写教学应当回归人文素质的培养,理想信念的坚守。

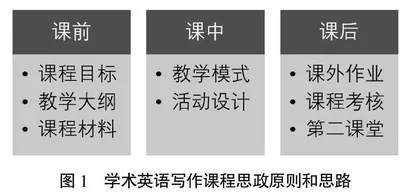

作为对上述学者所提倡的学术英语写作教学改革理念的延伸,教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》明确了学术英语写作教学的时代使命,即帮助学生建立正确的世界观、人生观和价值观,提升其道德修养和精神境界。基于这一指导,我们确立了学术英语写作课程思政的总体原则,决定将思政融入整个教学过程,即课前、课中、课后的各个准备和教学实施、教学评估环节。从课程目标设计、教学大纲修订、课程材料选用、课堂活动设计、课外作业布置和课程考核评估等方面融入思政元素(图1)。具体来说,在学术英语写作课程中需要选好用好教学材料,推进思政内容进课堂;需要与时俱进,创新课堂教学模式,激发学生学习兴趣;需要综合运用第一课堂和第二课堂,组织开展各类活动,融入中国元素,提高学生写作水平。

接下来,我们将以南京大学学术英语写作课程的教学实践为例,具体阐释课程思政结合学术英语写作的新模式。

二 学术英语写作课程思政的教学实践

学术英语写作课程是面向南京大学一层次学生(最高层次)入学第二学期的英语必修课,先修课程是第一学期的学术英语阅读。根据上述的学术英语写作课程思政原则和思路,我们在课前、课中、课后每个环节都融入思政教育,做到显性教育与隐性教育融会贯通,增强学生的价值认同和文化自信,帮助学生坚定爱国立场,倡导学生向全世界传播中国声音。

(一) 课前确立课程目标、教学大纲、课程材料,为课程思政保驾护航

在课前,我们将价值塑造、知识传授和能力培养融入课程目标,在教学大纲中每个单元的知识目标后添加了思政目标,并在课程材料的选择中与时俱进,凸显和沉淀中国元素。

首先,学术英语写作课程目标除了知识目标和能力目标,还增加了素质目标和育人目标。新增的素质目标是:培养学生严谨的学术阅读写作研究素养;具有符合高水平大学培养标准的语言能力和素质;具有勤奋学习的态度,严谨求实的研究作风;具有爱心、耐心和高度的责任心;具有良好的团队合作和人际沟通的能力;具有一定的科学的思维方式和判断分析问题的能力。新增的育人目标是:通过主题、材料、内容的选择和教学活动的设计将知识传授、能力培养与价值引领有机统一,提升育人成效,达到“立德树人”的目的。

其次,在教学大纲中每周教学、每单元教学中都添加了对应的思政目标。先修课程和本课程基础教材分别为《学术英语阅读》[23]和《学术研究与论文写作》[24],教材很经典,课文和练习均原汁原味,很受学生欢迎。从课堂教学来看,课文的语言难度并不是很大,但是课文涉及的内容和主题,却给教师留下了很大的思政发挥空间,所以在8个教学单元的内容和主题教学之外我们分别设计了兴邦立国、中国声音、学术诚信、服务社会、自我成长、勇于创新、爱岗敬业和乐于奉献8个思政目标。

最后,在课程材料的选择上与时俱进,凸显中国元素。例如课本第二单元的主题是可再生能源的使用,介绍瑞典小城克里斯蒂安斯塔德市利用的新科技:使用本地食品工业废料变废为宝,沼气转化成热能,用新技术新能源代替传统能源。作为对课本材料的补充,教师提供了多篇英文文献,聚焦新能源在中国的利用和环保科技在中国的发展。课本第五单元的主题是食品安全,教师提供了袁隆平院士[25-26]的两篇英文论文作为补充阅读。这些既和教学内容和主题密切相关,又能使学生感同身受,提升民族自豪感和民族自尊心的材料深受好评。

(二) 课中调整教学模式,优化教学活动,为课程思政添砖加瓦

在前期课程目标、教学大纲、教学材料保驾护航的基础上,学术英语写作思政实践的第二个部分在实际授课中进行。

首先课程创新了课堂教学模式,推进了现代信息技术在课程思政教学中的应用。本课程结合中国大学慕课平台上线的南京大学学术英语写作课程实行翻转课堂教学。大量的阅读和学习在课前已经完成。线下的课堂活动不是对知识点的重复讲授和记忆,而是通过各种活动,如个人展示、小组分享或班级集体讨论等形式听取学生对于学到的知识和材料是怎么理解和扩展的。因为八个单元每个单元都有不同的思政主题,在课堂上教师会通过挖掘单元思政主题设计任务和问题,启发支持学生的深入思考,比如第五单元的阅读主题是“食品安全”,学术英语写作知识目标是“学术论文绪论部分的写作范式”,思政目标是“立国兴邦”,学生们在课堂上不仅阅读分享了“共和国勋章获得者”“杂交水稻之父”袁隆平院士两篇英文论文中绪论部分的写作特点,更分享了对袁院士“人就像种子,要做一粒好种子”的理解,表达了对袁院士在颠沛流离的岁月里不忘初心,献身科研的赤子之心的感佩,这些讨论对学生们的触动很大。

总之,正如《论语·述而》中所说的,“不愤不启,不悱不发”,只有通过思政元素的融入促进学生见贤思齐,激发学生的主观能动性,才能真正达到立德树人的目标。此外,为了促进教学,在每周课堂结束时,每名同学都会完成一张出门单(Exit Ticket),对每一周的课堂进行评估和反思,真实记录学生的发展变化情况。

(三) 课后精心设计作业,丰富第二课堂,为课程思政锦上添花