大学生创新能力培养的“3+2”范式

作者: 杨慧

摘 要:创新动机、专业技能和创新技能是构成大学生创新能力的三项基本要素,创新实践和创业实践是培养大学生创新能力的两条有效路径。“3”项要素和“2”条路径的有机关联形成大学生创新能力培养的“3+2”范式。在提出该范式的基础上,以南京理工大学“双创”教育为例,分析高校如何应用这一简明范式构建实践育人链条的制度框架与实施路径,并为大学生自主提升创新能力提供行动框架和行动路径指南。

关键词:创新能力;创新实践;创业实践;“3+2”范式;“双创”教育

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)04-0054-04

Abstract: Innovation motivation, professional skills and innovation skills are the three basic elements of college students' innovation ability. Innovation practice and entrepreneurship practice are the two main ways to cultivate college students' innovation ability. The organic relationship between the "3" elements and the "2" paths forms the "3+2" paradigm for the cultivation of college students' innovative ability. On the basis of this paradigm, taking the "innovation and entrepreneurship" education and related teaching systems of Nanjing University of Science and technology as an example, this paper analyzes how colleges and universities apply this concise paradigm to build the institutional framework and implementation path of the practical education chain, and provides an action framework and action path guide for college students to actively improve their innovation ability.

Keywords: innovation ability; innovation practice; entrepreneurship practice; the "3+2" paradigm; "innovation and entrepreneurship" education

习近平总书记指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑[1]。高等院校作为人才培养的实施主体,肩负着为国培养高素质创新型人才的使命与职责。如何加强大学生创新能力的培养,使得当代大学生能够在科技竞争日趋激烈的国际背景下承担创新型国家建设重任,推动我国科技创新能力与国际竞争力的提升,是时代赋予高校的一项重要命题[2]。高校管理者与学者就这一问题进行了探索。许海媚等[3]提出“五位一体”大学生创新能力培养体系,将科学合理的制度、专业教师的指导作用、学生的创新创业训练计划、社会实践(调研)以及学科竞赛进行优化组合。李世辉等[4]提出“学生-学术-学科”三位一体培养模式,通过构建多学科学术交流平台、推进本科生导师制、组成研究团队和健全高校评价机制等措施实现学生培养、科学研究和学科建设的有机融合和互动。吴梅英[5]从提高创新氛围、加强师资力量、优化课程结构、深入校企合作及改革考试方法五方面构建了大学生创新能力培养模式。此外,巩天雷等[6-8]分别从科研训练组织管理、教学管理和学科竞赛组织管理的角度提出方案策略。与现有研究不同,本文旨在从实践育人视角,探讨创新创业实践对创新能力要素的作用机理,提出大学生创新能力培养的简明范式,并以南京理工大学“双创”教育体系为例,探讨高校实践育人链条的构成框架与实施路径。

一 创新能力的构成要素

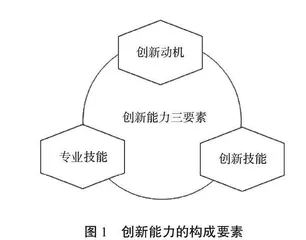

创新能力是一个抽象的概念,有多种定义方式。有学者认为创新能力是个体运用已有的知识和经验,产生某种独特、新颖、有社会价值产品的能力,包括创新意识、创新思维和创新技能三个部分[7]。还有学者认为创新能力表现为两个相互关联的部分,一部分是对已有知识的获取、改组和运用;另一部分是对新思想、新技术、新产品的研究与发明[9]。这些定义从主观意识、知识和技能等多个维度诠释了创新能力的内涵,与创新专家阿玛贝尔提出的三因素模型相一致[10]。参照阿玛贝尔的模型,大学生创新能力的构成要素如图1所示。

如图1所示,创新能力的第一个构成要素是创新动机,其是引起和维持创新活动的内部心理过程,是形成和推动创新行为的内驱力。第二个构成要素是专业技能,是指专业领域的相关知识、技能和天赋。第三个构成要素是创新技能,是指与创新相关的工具性、方法性知识和技能。例如,大学生在创业时要识别创业风险、制定商业计划,这就需要具备创新创业技能。创新能力的形成是三要素相互作用的结果,创新动机激发了“敢闯”的斗志,专业技能和创新技能积淀了“会创”的信心。

二 创新能力的培养路径

高校对大学生创新能力的培养贯穿三类课堂:以专业课程教学为中心的第一课堂,以课外科技活动为主的第二课堂,以参与校外实践活动为主的第三课堂[7]。第一课堂以理论传授为主,在理工类院校也包含较高比例的实践实验课程,第二、第三课堂主要发挥实践育人的功能。三类课堂提供的创新实践和创业实践活动对大学生创新能力的增强起到至关重要的作用,构成创新能力培养的两条有效路径。

(一) 创新实践

创新实践是以新思维、新发明和新描述为特征的过程与活动。从学校组织管理的角度,能够为学生提供如下类型的创新实践活动与资源。

1 本科生科研训练

在大学生的知识和能力基础以及生理和心理发展水平达到一定程度时(如大学二年级),通过参加科学研究工作,实行“自主式”学习,使其学习过程和研究过程逐步趋于一致,能够在创造性的科研过程中培养大学生的创造性[11-12]。近二十年来,国内高校普遍实施了本科生科研训练项目,不少学校已将其设置为第一课堂,成为毕业必修学分。本科生通过科研训练活动,接触到学科前沿知识,掌握科学的研究方法,能够有效提升专业技能和创新技能。

2 学科竞赛活动

学科竞赛作为高校大学生的群众性科技活动,紧密结合课堂教学,以竞赛的方式考查学生基本理论知识和解决实际问题能力,能够激发大学生的兴趣和潜能,培养其团队协作意识和创新精神。自1989年首届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛举办以来,各种不同类型的学科竞赛如工程训练、节能减排、电子设计、数学建模、机械设计和结构设计等综合性或专业性的学科竞赛争相开展[13]。研究发现,相较于过早要求学生发表学术论文,大学生参与学术竞赛更能发挥其主体作用并显著影响其创新思维[14]。

3 创新工作室

近年来不少高校采用创新工作室的组织形式作为培养大学生实践创新能力的支撑平台。学校为创新工作室制定扶持政策,提供必要的场地条件。工作室成员在导师指导下进行专业基础的训练,学习前沿的专业知识,完成指定的创新训练计划,开展新技术研究和应用,进一步作为骨干参与各类学科竞赛。工作室的常规性训练不但有助于提升学生知识内化后再创新的能力,而且有助于强化其参与意识、责任意识和贡献意识[15]。

(二) 创业实践

创业实践是一类特殊的创新活动,是指针对社会痛点问题,通过创新设计出产品或解决方案,通过创办公司影响和改变世界。从学校组织管理的角度,能够为学生提供如下类型的创业实践活动与资源。

1 创业实践课程

由于高校创业教育的第一课堂主要集中在理论授课,第二课堂的创业实践或竞赛活动又容易忽视理论知识的基础性作用,因此,建设科学完善的创业实践课程,有效衔接第一课堂与第二课堂已成为当前“双创”教育改革的发力点。不少高校开设了创业实践课程,将创业项目引入课堂,组建跨学科的学生团队,开展探索性学习与实践,协同提升学生创新创业技能、自主创业能力和服务社会的能力。

2 创业竞赛

创业竞赛将理论知识和实践技能相融合,能够让学生感知到社会发展需求,在提高创新能力的同时增强职业规划的超前性。两大创业赛事中,“挑战杯”创业计划竞赛将科技成果转化与商业运作相结合为大学生自主创业提供平台。“互联网+”创新创业大赛将“互联网+”新技术与经济社会各领域紧密结合,以赛促创,推动产业升级转型[16]。通过参加创业竞赛,学生边做边学,能够有效激发内在动力和潜力,快速提升创新创业能力。

3 大学生创业园

大学生创业园是大学生将思想转化为实际成果的地方,能够为大学生提供办公场所等各方面的共享设施,聘请创业咨询师、知名创业专家、创业企业家等为大学生创业进行系统的咨询服务和培训,为大学生创业提供包括法律咨询工商注册、金融服务等内容的一站式服务,从而提升大学生创业速度,提高创业项目的成功率和生存率[17]。

三 “3+2”范式及制度链条

以上对创新能力的构成要素及培养路径进行了分析,一方面,“双创”实践需要创新能力;另一方面,“双创”实践又是大学生提升创新能力的有效途径。两者的有机关联形成了创新能力培养的“3+2”范式。“3”是指3项要素,即创新动机、专业技能和创新技能;“2”是指2条路径,即创新实践和创业实践,如图2所示。“3+2”范式指导大学生通过两条行动路径自主强化三项能力要素,从而实现创新能力的提升。

“3+2”范式可以通过构建高校实践育人链条的制度框架予以落地,从而为大学生自主提升创新能力提供行动框架和路径指南。以南京理工大学“双创”教育体系为例,教务处、创新与创业教育学院、大学科技园、学工处和各院系等组织机构联合承载了“双创”教育功能,系统地构建了两条培养路径及相应的制度链条。

在创新路径中,以教务处为主导,通过第一、第二课堂完整构建了“实践课程+学科竞赛+创新工作室”的制度链条。学校面向全体大二学生开设4学分必修实践课程科研训练,实施“百千万”项目计划并提供资助,学生组建团队并在专业教师指导下开展3个学期的科研训练活动,通过“科研训练管理系统”完成选题、开题、中期检查和结题全过程管理。在此种制度设计下,学生在大二即可启动科研历程,通过参与本科生科研训练项目,进入专业的研究领域,掌握科学的研究方法。在积累了一定的理论、方法和技术后,学生可以自主参与各类学科竞赛。教务处定期发布各类竞赛信息(如武器创新大赛、节能低碳科研实践创新大赛等),资助和协调各院系组织校赛、参与省赛和国赛。在参加科研训练和学科竞赛的过程中,学生可以选择加入创新工作室,进入创新训练大本营。教务处组织建设了40多个“XoSpace创客空间”(又称创新工作室,示例见表1)。各工作室隶属于所在教学单位的实验教学中心,面向全校学生开放。