创新驱动战略下高校新型校企合作模式研究

作者: 马超群 赵永华 员学锋

摘 要:校企合作是推动我国科技创新的重要方式,探索有效的协同合作模式可以为推动创新驱动提供帮助。该文以近年来长安大学与陕西省土地工程建设集团开展的深入合作为例,分析新型校企合作模式的要点。首先,要长久、深入的合作必须面向国家重大需求,建立在学科发展与行业发展的共同走向之上;其次,要根据时代特征,正确认识企业在合作之中的主体地位,要参与到基础研究、学科建设和人才培养之中;再次,创新合作必须构建完整的“产-学-研”创新通路,实现科技转化、市场转化和需求转化;然后,合作目标必须明确并以具体工作、任务的形式落实到具体的承载体上;最后,制度和文化建设是新型合作得以实施的主要保障。该文认为这种新型合作模式具有“长期性”“基础性”和“连贯性”,体现企业在合作创新中的深度参与。

关键词:土地工程;校企联合;协同创新;关键环节;创新通路

中图分类号:G64 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)04-0067-05

Abstract: The cooperation between university and enterprise is an important way to promote the innovation in China. Exploring an effective model of cooperation can help to drive innovation. Taking the in-depth cooperation between Chang'an University and Shaanxi Land Engineering Construction Group as an example, the key points of the new cooperation mode are analyzed in this paper. It points out that first long-term and in-depth cooperation must be oriented to the major needs of the country based on the common trend of discipline development and industry development. Second, the main position of enterprises should be correctly recognized in cooperation according to the characteristics of the times. Enterprises should participate in basic research, discipline construction and talents cultivation. Again, cooperation must build a complete innovation channel of "production, learning and research" , realize the technology transformation, product the production and adapt the new demand. Forth, the goal of cooperation must be clear, and can be divided into specific work and tasks. Then, institutional and cultural construction is the main guarantee for new cooperation. Finally, the conclusion is drawn that the new cooperation mode's characters are "long-term" "basic" and "continuity" which embodies the deep participation of enterprises in cooperative.

Keywords: Land Engineering; cooperation between university and enterprise; synergy innovation; key links; innovation channel

创新驱动是国家命运所系,创新强则国运昌,创新弱则国运殆[1]。世界各国为在激烈的国际竞争环境中掌握主动权,都把创新驱动的发展作为战略选择。党的十八大提出实施创新驱动发展战略,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置。中国高校众多,是科技创新的重要主体,肩负着科技创新和创新人才培养的双重任务。然而,科技创新与生产力提升“两张皮”的现象仍未根本解决;创新主体力量分散,结合层次较浅;人才培养、科学研究与经济社会发展相互脱节,科技人才队伍大而不强,领军人才和高技能人才缺乏;激励创新的市场环境和社会氛围仍需进一步培育和优化等问题依然是制约创新发展的瓶颈[2]。

长安大学是国家“双一流学科建设”高校,近年积极与陕西省土地工程建设集团公司开展深层合作,建立了以“土地工程学院”“陕西省土地整治重点实验室”为代表的全新的“产、学、研”协同创新模式,这一模式的核心在于以学科发展和社会发展的共同需求为导向,以深化合作、协同创新为指导思想,以关键环节的“实体”建设为载体,开展多层次、多领域联合。本文旨在系统梳理这种深层合作、协同创新的模式,为促进校企合作,盘活科技存量资源,推动创新驱动提供经验与借鉴。

一 新型合作应建立在国家需求、科学发展与行业发展的共同走向之上

目前国际上新技术的更新换代日益加速,增强企业创新能力是提高国家竞争力的核心[3]。伴随 “三深一土”战略的提出,国内土地工程的市场需求迅速扩大[4],但人才和技术缺口难以在短时间填补。美国、德国、英国等国外土地工程领域知名公司纷纷进入国内相关领域开展业务,一方面抢占市场,另一方面把持核心技术形成科技垄断,影响我国土地工程科技的发展。提升企业创新能力是应对市场竞争的唯一手段。国内合作创新仍主要施行以政府为主导、以高校和国家科研机构为主体的模式,对基础研究投入较大,应用研究还不是十分强劲,对市场需求的技术关注不多,科技成果转化能力不足;企业方面则更愿意直接购买高校科研成果或就某个项目进行短期合作,造成基础研究投入来源单一,总量不足,知识储备不够,创新人才缺口大。为此,华北电力大学校长刘吉臻曾提出“国家需求是推进合作创新的目标”“项目引导是推进协同创新的驱动力”[5]。从发达国家学院科学研究来看,自20世纪80年代以来出现了引人注目的新现象。首先是政府和企业对科学研究投入的份额发生了明显的变化,企业投入的年均增长率远超政府投入,有些国家,如日本,在科研投入比例上已发生根本性转变,企业投入份额超越政府投入,成为科技投入的主体[6];其次是合作与教育相协同,实现了知识储备、关键技术研发、科技人才和基本从业人员培养的一体化。紧迫的现实需求倒逼之下,土地工程学科建设、基础人才和高层次人才的培养、关键核心技术的研发等一系列问题既是学科和行业发展的共同方向,也是应对国家建设中的重大需求。满足新形式对行业发展提出的要求必须基于对基础科学及学科发展的推动,校企在推动自身发展的过程中达成了共同指向。

二 应在合作中正确认识校企合作双方的地位与作用

根据三螺旋理论,高校和企业在合作协同创新过程中,其角色、定位和分工各有不同,并不断进行着动态调整,融合性不断增强[7-8]。以往的校企合作,高校端承担科学研究任务,为进步提供理论基础与方法原理;企业端则主要承担着技术转化,实现由理论到实践,由设想到工艺、产品的转化[9]。科学研究开展的主导是高校与科研机构。随着全球竞争的加剧以及各国对基础研究、应用研究的关系和技术创新发生机制理解的加深,公众、政策研究者还是政策制定者们,都认识到静待科学知识自然演化的所谓“无尽的前沿”的弊端[10],必须把大学与企业充分地结合在一起,才能更有效地形成生产力促进发展[11-12]。高校主动介入生产领域,企业参与基础研究,深化校企合作层次已成为科技创新中最重要的形式:如美国的科技园模式、日本的产业促进会模式和德国的区域创新网络化模式等,已成为校企联合、产学研结合研究的典范。在市场竞争的倒逼之下,企业甚至已成为联合创新中的主要推动者,甚至是主导者[7]。

近年来,国内众多知名高校在合作创新中也认识到企业参与协同创新是提高国家竞争力对当代校企合作提出的现实要求,也是当代高校科技发展的内在规律使然。王树国[13]指出面向国民经济的重大需求,高校应开拓与各领域合作的新模式,强调这是建设创新型国家对我国高校提出的现实要求。王子镐[14]通过借鉴国内外高校先进的发展理念,结合北京化工大学的发展历程,提出了六种合作模式,并指出大学开展合作的关键是形成目标高远、组织有序、开放共赢与思想交融的协同机制。张琢等[15]对高水平行业特色型高校在合作创新体系中的定位进行了思考,并对基于学科群与产业集群合作的模式进行了探索。马德秀[16]认为,合作创新对高等教育提出了新要求,也是对高等教育在新形势下提出的更高希望。同期,国家和地方政府也陆续出台了开展合作协同创新的政策,如2016年实施的《国家创新驱动发展战略纲要》,陕西省出台的《陕西省促进科技成果转化若干规定(试行)》,都提出了建立以企业主体的新型联合研发平台。新型合作模式必须提高企业参与程度,发挥企业的主体作用,拓展合作领域,深化合作层次,进行协同创新已成为必然。

三 应在合作中实现创新通路的构建

土地工程学科和土地工程行业的发展核心就在于合作创新,创新的基础则在于学科与行业的融合[17]。然而,在学科与行业之间必须具备相应的转化能力,才能打通基础科学—应用技术—市场生产之间的阻断环节,形成产-学-研连贯的科技创新通路。

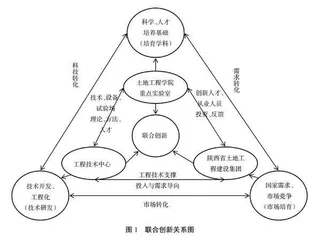

通路的形成必须依托于三个转化过程(图1)的实现,即科技转化过程、市场转化过程和需求转化过程。其中科技转化过程指基础理论、方法向技术的转变,实验室技术向工程化实现转化;市场转化则指通过企业化运作和市场化运作,将研发成果以产品或服务的形式推向市场;需求转化则针对在应对国家需求和市场竞争时将实际问题转化为科学问题开展研究,及时应对变化调整科研方向及人才培养方向。

同时,转化过程必须充分利用校企双方的优势资源。因此,成立了以长安大学土地工程学院(高校)和陕西省土地整治重点实验室为学科培育节点、陕西省土地整治工程技术研究中心为技术研发节点,陕西省土地工程建设集团为市场培育和推广节点,以实体机构为转化过程载体的创新通路。

四 合作必须对创新目标进行分解与精准定位

实现合作创新是校企合作的核心目标,通过系统梳理可将其分解为纵向需求目标与横向需求目标并与具体工作相对应(图2)。

(一) 纵向需求

纵向需求层次是根据学科和行业发展的需求差异形成的,包括基础需求、应用需求和市场、社会需求三个层次。

1 基础需求层次

基础需求目标定位于土地工程基础理论的梳理与丰富、培育学科。具体目标是设立本科专业,培养合格学生和设立重点实验室。土地工程是一门新兴领域,对土地有机体从工程角度深入研究的理论和方法较少,导致了对土地工程认识的简单化与平面化,大众对土地工程的认识仍停留在“五通一平”“七通一平”等简单工程措施上。因此,基本需求是学科和行业发展基础的体现,需要长期不断的完善与丰富。