地方农林高校智能科学与技术专业建设实践

作者: 饶元 王坦 张武

摘 要:人工智能、大数据等新一代信息技术的发展极为迅速,地方农林院校应着力提升相关专业的办学水平,为区域数字农业农村、无人农场等现代农业的建设与发展培养高层次复合型人才。从人才培养目标、课程体系建设、课程教学、课程思政、人才培养模式与师资队伍建设等方面阐述安徽农业大学智能科学与技术专业建设探索与初步实践及其效果,为同类院校相关专业建设提供参考。

关键词:农林高校;智能科学与技术;专业建设;课程体系;复合型人才

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)04-0084-05

Abstract: With the rapid development of the new generation of information technology, e.g., artificial intelligence and big data, local agriculture and forestry colleges and universities should focus on improving the educational level of relevant majors, as well as cultivating high-level interdisciplinary talents for the construction and development of modern agriculture, such as regional digital agriculture, rural areas and unmanned farms. This paper presents preliminary practice and effect of intelligent science and technology major construction in our university from the aspects of talent training objectives, curriculum system construction, curriculum teaching, curriculum ideology and politics, talent training mode and teacher team construction, for providing useful reference for the construction of related majors in similar universities.

Keywords: agriculture and forestry university; intelligent science and technology; major construction; curriculum system; inter-disciplinary talents

在人工智能强势来袭的今天,智能机器人、自动驾驶、无人农场等无人自主系统与应用的蓬勃发展,智能技术与装备逐步融入了人们的生产生活,全社会对智能科学与技术等专业人才需求强烈[1-2]。作为新一轮科技发展和产业革命的核心驱动力,全球及中国人工智能相关产业进入爆发式增长阶段。国务院印发的《新一代人工智能发展规划》从整体上部署了我国的人工智能发展规划。互联网及高科技企业、银行证券等金融机构、科研院所、行政部门与事业单位等均有大量人工智能就业岗位需求,呈现出就业岗位多元的典型特点。人工智能行业的高速发展离不开人才的支撑与技术的创新。据《中国人工智能人才培养报告》和教育部门测算,我国智能科学相关人才缺口将超过500万。当前,我国的智能科学人才供需结构极为不平衡,尤其是保障智能技术工程落地的应用型人才和具备多行业经验或多岗位能力的复合型人才紧缺。

高校作为智能科学人才输出的重要阵地,肩负着该领域的学术研究、人才培养及服务社会的使命。近年来,随着《高等学校人工智能创新行动计划》等相继颁布,高校在智能科学的专业建设、学科建设、人才培养及产学研合作等多方面进行了积极尝试与有益探索。智能科学与技术专业是面向前沿高新技术的基础性本科专业,具有理论性较强、涉及的对象范围广泛、涵盖的技术多种多样的特点[3-4]。作为一个多学科交叉的新兴专业,目前国内开设智能科学与技术专业的各高校主要结合自身基础和特点建设智能科学与技术专业,在人才培养定位、培养目标及课程设置方面存在明显的差异。新形势下,高等学校务必大力贯彻落实“三全育人”方针,把立德树人根本任务内化到联合培养全过程,输送符合智能科学产业发展需求的合格人才[5]。

安徽农业大学(以下简称“我校”)作为一所具有较强行业背景的地方性省属重点本科高校,自2018年筹建智能科学与技术专业并于次年首次招生以来,围绕为智慧农业的建设与发展培养合格人才,始终密切跟踪国内外知名高校相关专业建设动向,积极调整优化专业知识体系结构与课程设置,全面推进课程思政建设,探索更加合理可行的课程教学与人才培养模式,与时俱进、不断完善我校的智能科学与技术专业建设体系。本文对我校智能科学与技术专业建设的探索与实践进行了总结与展望。

一 人才培养定位与目标

随着我国农业劳动力成本不断上升,农业劳动力的老龄化与短缺问题逐渐突显,“机器换人”的需求日趋增加。智慧农场尤其是无人农场将极大地减轻农业劳动强度,显著提高土地产出率和资源利用率,必将引领现代农业生产方式的发展,在国内外已得到了广泛关注与发展[2,6]。为适应数字农业农村、无人农场建设与发展需求,加快培养具有农业领域背景的智能科学与技术专业人才已成为当务之急。我校作为一所具有农业背景的省属重点本科高校,智能科学与技术专业的人才培养定位要遵循与安徽省现代农业农村和区域经济社会发展需求接轨的原则,努力实现与安徽省新一代人工智能等战略产业、数字农业农村、无人农场发展的对接,以有利于学生的高质量培养和专业的可持续发展。

通过学习国内外高校的办学经验,基于学校在智能信息感知处理、智慧农业等领域的教学科研条件,结合学生的就业/读研倾向分布,确定了“强化工程伦理教育,加强学生责任感、创新意识培育,培养能将智能感知、分析与控制理论、方法和技术应用于现代农业农村建设与发展的数字化、智能化等领域的复合型人才”的智能专业人才培养目标。围绕立德树人、为区域培养能兼顾学术研究和工程应用专业人才的宗旨,以“养品行、厚基础、重交叉、宽口径”为原则,注重提升学生的探索精神和创新意识、逻辑思维能力与工程设计能力。培养扎实掌握智能科学与技术基础理论、基本方法、应用工程与技术,熟悉智能科学与现代农业农村等相关交叉学科知识,具有能够运用先进的智能科学技术解决具体农业领域应用问题潜力的高素质、复合型人才。

二 课程体系

智能科学与技术专业要办出特色、培养出优秀人才,必须要根据自身专业的特点、基础、教师团队和教学资源的情况,制定出科学、合理的知识体系与课程设置,即“因材施教、办出特色”。地方普通高校智能科学与技术专业培养计划的设计,既要与智能专业内涵及发展前景相适应,也要符合学校的发展战略和培养智慧农业复合型的目标定位。根据智能科学的内涵,智能专业建设应以“智能”为主线,有机融合计算机、人工智能、自动化等专业的模式建设,着力重构既有的知识体系,避免既有知识体系和内容的简单堆砌,重在构建智能专业特色培养方案。

我校智能专业制订培养计划的基本思路是:基于现有办学基础和条件,以数字农业农村、智慧农业、无人农场为主要应用对象,设置了机器视觉、自然语言处理、机器人等方向。以作物表型监测、蔬果智能采摘、智慧巡检、智慧农机和智慧加工等为应用场景,将以智能农业机器人关键技术作为智能科学与技术专业知识体系的落脚点,强调学生在智能方法、算法和智能技术应用的知识储备和能力培养,凸显我校智能科学与技术专业的特色,便于学生结合自己的兴趣和特长,拓展学生的就业面和未来发展空间。

为此,课程体系构建过程中主要参照了中国人工智能学会教育工作委员会提出的智能科学与技术本科专业规范[3]、郑南宁院士主编的《人工智能本科专业知识体系与课程设置》[4]等材料。以培养学生一定的创新能力、创造能力及较强的实践能力、就业能力为目标,以智能信息感知、处理与控制为主要专业特色和方向,构造了我校智能科学与技术专业课程体系。通常数理、外语等通识课程学校已经有严格的规定,下文重点论述有关专业课程体系结构和设置。

借鉴《人工智能本科专业知识体系与课程设置》中数学与统计、科学与工程、计算机科学与技术、人工智能核心和先进机器人技术等课程群的设置思路。结合我校农林业背景优势,凝练具有农林院校特色的智能科学与技术专业课程群建设思路,设计面向复合型人才培养的“通(通识知识)-专(专业知识)-行(行业知识)”一体化专业知识体系[1]。从科类基础课、专业基础课、专业核心课到专业选修课的人才培养课程体系。在专业培养方案方面,从低年级的“公用基础+通识教育”,到大二学年大类的基础、专业的基础,到大三的专业核心、专业选修,到大四的毕业论文。具体为大一低年级阶段重点培养学生的计算思维,夯实数理基础的同时强化计算思维能力的培养。大二阶段重点培养机器学习、智能计算、操作系统等专业基础能力。大三开设与应用相关的专业选修课,重点培养前沿知识应用能力。明确各门课程的概况和知识点,为培养具有扎实的智能基础理论知识和较强的智能系统应用实践能力的复合型本科人才奠定知识和能力的基础。打造了“通识+专业”,系统化、模块化的人才培养框架体系。

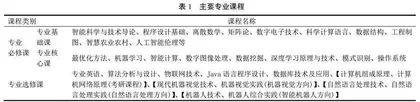

具体为智能科学专业核心课程需要在脑与认知科学、人工智能、模式识别等大量深奥抽象的智能科学理论知识中适当裁剪易于学生理解和接受的内容,使之既适合本科生层次人才培养,又能对未来的实践起到重要作用的课程。在具体的核心课程选择上,坚持必须是具有本专业特色的骨干课程、必须能够构成本专业骨干课程的良性系统。此外,专业课程内容设置遵循需求牵引、科技推动的原则,以满足当今现代农业发展的需求,能够支持以数字农业农村、智慧农业、智慧城市和无人农场为代表的社会智能化建设为导向,积极吸收智能科学技术领域所取得的最新创新成果。表1列出了主要的专业课程。

专业核心和主要选修课程的内容是培养智能科学与技术专业人才的关键,内容的设计均遵循切题性和适度性,即课程的取材范围要符合课程的内涵、内容的深浅难易程度要符合本科要求[7-8]。如机器学习课程的内容主要涵盖机器学习基本概念、线性模型、逻辑斯蒂回归、k近邻、决策树、支持向量机、集成学习、聚类和人工神经网络等方面。教材及教案要满足逻辑性强、语言流畅通顺、图文并茂默契和可读性高的要求。此外,课程内容设计留有适当空间启发学生独立思考理论的应用。另一方面,智能科学正处在非常活跃且开放的创新发展期,注意课程内容的创新性和开放性,便于学生能够及时跟踪最新的前沿技术。

围绕立德树人的根本任务,综合分析智能科学与技术专业特点与思政建设要点,充分挖掘思政元素,制定智能科学与技术专业的课程思政建设目标。积极改变传统的理工科专业人才培养中注重培养学生对专业知识和技术的理解和使用,对学生文化软实力培养考虑不足的问题,即重“理”轻“文”现象[9]。通过有机融合专业知识与课程思政内容,强化工程伦理教育,培育学生正确认识、分析、解决问题的工程思维,在潜移默化中实现思想教学,培养学生攻坚克难的奋斗意识,以达到全员、全程、全方位的“三全育人”教学目标。

三 课程教学与人才培养模式

充分发挥教师在教学过程中的主动性,注重教学过程中思想政治教育的应用。在专业课的教学过程中努力把思想政治教育融入教学的各个环节,培养学生的职业素养、人生观念、社会责任,致力于把学生培养成为兼具理想信念、职业素养、社会责任的智能科学与技术专业人才。围绕课程中可挖掘的思政元素,以知识传授与价值引领相结合为目标,任课教师积极整理专业知识背景、课程思政素材,探索专业知识与思政元素的有效融合方法,构建课程思政理念应用于课程教学的实践之路,充分发挥各门课程的育人功能。如在课程导论课程教学中,通过回顾人工智能技术发展经历的两次寒冬、科学家对神经网络的执着探索历程与卓越成就,培养学生不畏困难、严谨求实的专业素养。通过波士顿动力机器人快速发展进化的教学内容,培养学生的专业荣誉感,让学生对智能科学与技术的未来充满信心。通过讲述美国对商汤科技、科大讯飞等中国人工智能领军企业的封锁制裁,潜移默化地培养学生的民族自豪感及核心技术自主化的危机感与紧迫感,树立学生科技报国的使命感。