基于质量标准的民办高校教学质量保障体系构建

作者: 何志强 李迪宏 张燕 杨晓旗

摘 要:我国高等教育进入普及化阶段,作为高等教育重要组成部分的民办高校面临新机遇和新挑战。在新形势下,民办高校加强内涵建设,提高核心竞争力,需要进一步强化质量意识,建设质量文化。落实“以学为中心”的理念,构建由质量目标和标准系统、质量条件保障系统、质量组织管理系统、质量监督和评价系统、质量信息和反馈系统、质量改进和激励系统构成的“六位一体”,基于产出导向的持续改进的教学质量保障体系,实施“六维”教育教学评价,持续提升人才培养质量。

关键词:民办高校;质量管理;质量标准;质量保障;教育教学评价

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)05-0062-05

Abstract: China's higher education has entered the popularization stage, private colleges and universities as an important part of higher education face new opportunities and new challenges. Under the new situation, it is necessary for private colleges and universities to further strengthen the quality consciousness and build quality culture to strengthen the connotation construction and improve the core competitiveness. We implement the concept of "student center", build a "six-in-one" teaching quality assurance system composed of quality objectives and standards system, quality condition assurance system, quality organization management system, quality supervision and evaluation system, quality information and feedback system, quality improvement and incentive system, and implement "six-dimensional" education and teaching evaluation based on output-oriented continuous improvement. We continue improving the quality of personnel training.

Keywords: private colleges and universities; quality management; quality standards; quality assurance; educational and teaching evaluation

我国高等教育毛入学率在2019年已达到51.6%,正式迈入了普及化阶段[1]。高等教育普及化是我国高等教育改革发展的必然趋势,也是我国作为一个人口大国提高人口综合素质,实现中华民族伟大复兴的必由之路。党的二十大对教育、科技、人才“三位一体”进行了总体部署。加强质量保障体系建设是高等教育发展的必然要求,也是提高人才培养质量的必然要求。民办高校构建并完善教学质量保障体系,建设质量文化是加强学校内涵建设,提高学校核心竞争力的必由之路。

一 提高认识:加强质量管理是民办高校高质量发展的必然选择

2018年以来,中共中央、国务院和教育部颁布了一系列文件,为新时代深化教育教学改革,提高教育教学质量指明了方向,明确了要求[2]。民办高校处在高等教育改革发展的新阶段,需要牢牢把握“人才培养质量”这一根本主题,强化质量意识,加强质量管理。

(一) 新形势带来新机遇和新挑战

民办高校在我国高等教育大众化、普及化过程中发挥了重要作用。2022年,我国高等教育毛入学率59.6%;全国共有高等学校3 013所,其中民办高校764所;各种形式的高等教育在学总规模4 655万人,民办普通、职业本专科在校生924.89万人[3]。不论是从高校数量,还是从在校生规模来看,民办高校都已经成为我国高等教育的重要组成部分。生源是民办高校生存发展的基础和命脉。未来高等教育的不断普及一方面给民办高校带来更多的生源,但另一方面公办高校扩招、降低录取门槛,加上人口出生率降低,民办高校将面临与公办高校、同类民办院校的双重竞争。民办高校只有不断提高教学质量,特色立校,错位发展才能更好地应变局、谋大局、开新局。

(二) 提高人才培养质量需要强化质量管理

我国高等教育质量保障普遍存在行政管理思维,集中于改善教师的教学行为和资源投入等方面,缺乏从学生角度出发的教学质量保障系统举措[4]。大多数高校只是被动接受政府主导,自主性不强。2018年,教育部发布《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》明确提出要加强大学质量文化建设,强化高校质量保障主体意识。

在高等教育普及化阶段,生源结构也在不断变化,学生的背景、兴趣和学习风格等方面都存在巨大差异。信息技术的快速发展带来教育教学模式的变革,在线学习、混合式教学、远程教育等新模式正在成为现实。民办高校要因地制宜,结合自身实际构建教学质量保障体系,强化质量管理,不断提高人才培养质量。

二 完善机制:基于质量标准构建保障体系,促进全员质量自觉

近年来,在国家多方面引导下,各高校普遍认识到内部质量保障体系的重要性,在不同程度地完善质量保障体系。但总体来看,现阶段高校内部质量保障体系存在理念不清晰,制度、标准和评价体系类同或操作性不强,内部协同作用发挥不够,闭环运行欠佳等情况[5]。民办高校相对大多数公办高校而言,办学时间较短,人员流动性较大,从自身出发构建有效运行的质量保障体系对学校发展有重要意义。

(一) 质量标准是开展质量管理的基础

教学质量管理的理念源于企业质量管理。企业在生产经营过程中通过采取一系列措施使产品或服务达到质量管理标准。被广发采用的ISO9000系列质量标准体系,提供了质量管理和质量保证体系方面的要素、导则和要求,也为教学质量管理提供了遵循。追溯“教学质量管理”的逻辑起点,无疑标准是开展质量引导、质量监管的基础条件。教育部原部长陈宝生曾指出“质量为王、标准先行”。教育部于2018年首次颁布了《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,涵盖了92个本科专业类,587个本科专业。这是面向全国普通高校本科专业的“底线”标准,各高校应在国家标准的基础上制定符合自身实际的“校标”。

根据ISO质量标准簇的原则,教学质量管理应以学生为关注焦点,通过发挥领导作用和全员参与,促进质量持续改进。高校构建质量保障体系首先应完善质量目标与标准,包括学校办学目标与定位、各专业人才培养目标、教学管理制度和质量监测评价标准等[6]。

(二) 优化管理体制是开展质量管理的有效保证

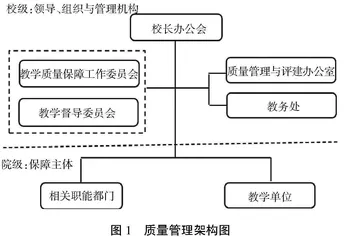

质量管理强调建立统一的宗旨和方向,创造全员积极参与实现质量目标的条件。广州商学院经过探索与实践,以优化管理体制为抓手,“管、办、评”协同,完善校院两级质量管理架构,如图1所示。

由图1可知,在校级层面,校长办公会是教学质量管理的最高决策机构,并设有教学质量保障工作委员会、教学督导委员会两个专门委员会和质量管理与评建办公室、教务处两个职能部门。教学质量保障工作委员会作为质量保障的专门机构,对学校教学质量保障体系的建设进行总体设计,制订全校教学质量保障工作的方针、政策,部署学校教学质量保障工作的开展;其成员除质量管理专家外,还包括教学单位和相关职能部门的主要负责人,为全员参与质量管理提供了支持。教学督导委员会作为专家组织,为学校教育教学质量提供指导、咨询、督导和评价。质量管理与评建办公室是直属学校的职能部门,负责学校教学质量管理与评估工作,同时是教学质量保障工作委员会和教学督导委员会的日常办事机构。教务处则负责日常教学运行监控,确保教学秩序稳定。院级层面包括教学单位和相关职能部门,均设置了质量监控员,负责质量管理工作联络和日常事务;在教学单位还设置了有高职称教师组成的教学督导小组,承担日常教学质量督导、督查工作。通过明确各机构和岗位的职责,形成了学校统筹,部门联动、广泛参与的良好局面。

在完善管理架构的同时,不断完善管理制度,包括教学管理系统会议制度、领导干部听课制度、教学质量检查(督查)制度和教学质量跟踪调查制度等。制订教学质量标准,包括各专业教学质量标准、教学各主要环节标准、教学质量和教学改革工程项目标准与课程标准等[7]。通过质量标准对专业教学、相关课程教学、教学各主要环节工作和教学质量与教学改革工作需要达到的目标,提出了明确的工作要求或验收标准,有利于教师充分发挥内因作用,对照标准开展教学工作,对照标准自我检查工作效果,为推进教师全员质量管理奠定了良好基础。发挥“制度管人管流程,标准管结果”的作用,积极构建内因为主、外因辅助、全员参与的教学质量管理机制。

(三) 构建“六位一体”质量保障体系

构建教学质量保障体系应坚持“学生中心、产出导向、持续改进”的理念[8]。广州商学院建设并不断完善由质量目标和标准系统、质量条件保障系统、质量组织管理系统、质量监督和评价系统、质量信息和反馈系统、质量改进和激励系统构成的“六位一体”教学质量保障体系,形成教学质量的闭环管理。质量保障体系运行示意图如图2所示。

如前所述,质量目标与标准系统是质量保障体系运行的基础,是开展质量监控和评估的基本依据。其职能是根据经济社会发展需要,明确学校办学指导思想和办学定位,确定人才培养目标,制定教学质量保障项目质量标准、各教学环节质量标准以及完善教学制度等。在运行过程中,该子系统接受其他子系统的信息反馈,及时改进目标和标准,达成持续改进。

质量条件保障系统是人才培养的物质基础,为人才培养全过程提供支持。其职能是根据质量目标和标准系统的要求,提供经费、设备、师资、图书和教学行政用房等资源条件以及必须的后勤服务,满足人才培养的需要。

质量组织与管理系统是教学质量保障体系正常运行的有效保证。该系统包括两方面,一是指组织与管理机构,二是人才培养各环节的组织。在组织与管理机构方面,如前文所述学校健全校院两级质量保障机构。校级组织机构包括校长办公会、教学指导委员会、教学质量保障工作委员会、教学督导委员会、质量管理与评建办公室和教务处等。校长是学校教学质量第一责任人,分管教学副校长负责具体管理与执行。二级学院是内部教学质量保障的主体,各学院院长是二级学院教学质量第一责任人。在人才培养各环节的组织方面,通过教学工作会议、教学工作例会加强统筹协调;以日常教学为主线,落实人才培养方案的各项规定。

教学质量监控与评价是学校对教学质量指导、培养质量督查反馈和教学质量监测评价的动态反馈过程。有效运行教学质量监控与评价系统,是实现教学质量全方位、全过程监控及综合评定,指导教学管理良性循环的关键。该系统包括外部评价和内部自我评价。外部评价指学校参加院校评估、专业认证等校外评估;内部自我评价包括在学校层面、专业层面、课程、教材、教师教学和学生发展等方面开展的自我监测与评价。该系统与质量信息和反馈系统联动,通过实施自我监测与评价,合理设定办学定位和目标,有针对性地加强教学条件建设,监测学习效果与学生指导、招生与就业情况,为学风建设、学生管理与服务、专业动态调整等提供数据支持与参考。