新工科背景下教学创新设计与实践

作者: 郭刚 周爱姣 苗蕾 冯晓楠 任拥政 王宗平 姜薇

摘 要:水质工程学(二)是给排水科学与工程专业本科生的必修核心课程,与我国生态文明建设重大战略需求紧密相关,课程改革对培养解决复杂工程问题和适应新时代专业需求的卓越拔尖人才具有重要意义。针对传统课程教学的问题和痛点,该课程围绕教学改革与创新的目标,坚持多维度创新与持续改进,包括课程思政融入日常教学;教学内容立足国家需求,聚焦学科前沿,注重学科交叉;教学方式上采用启发互动性的教学方法;充分发挥“双师型”“双导师型”的教师团队优势;采用多元化的教学评价体系,多维度考评教学效果。该课程创新特色明显、成效显著,经行业评价和实践检验,创新成果具有较强的辐射推广应用价值。

关键词:新工科;水质工程学(二);给排水科学与工程;教学创新;教学内容

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)05-0086-04

Abstract: Water Quality Engineering (II) is one of the basic courses in the major of Water Science and Engineering, which is closely related to the major strategic needs of our country's ecological civilization construction.The course reform is important for cultivating the outstanding and top talents who can solve the complex engineering problems and meet the professional needs. Aiming at solving the problems of traditional teaching, this course focuses on the goal of reform and innovation, and perseveres multi-dimensional innovation and continuous improvement. The study mainlyintegrates ideology and politics into daily teaching, the content meeting the national needs, focusing on the frontiers of disciplines and paying attention to the intersection of disciplines. It encourages enlightenment and interaction during teaching, takes advantages of the "dual-teacher" and "dual-tutor" and adopts a diversified teaching evaluation system in multiple dimensions. This study has obvious innovative features and remarkable results, which has been highly recommended by peers, and the achievements have strong promotion value.

Keywords: new engineering; Water Quality Engineering (II); water science and engineering; innovation; teaching content

人才是国家发展的动力,而高校是培养专业技术人才的摇篮。随着新一轮科技革命和产业变革加速演进,大国竞争愈加激烈,中国迫切需要培养创新创业型新工科人才以应对未来的挑战[1]。2017年起教育部高等教育司发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》[2],启动新工科建设,强调各高校应加快我国工程教育改革,发挥工程科技创新和产业创新主体作用[3]。在新工科背景下,高校应在围绕如何培养具有良好的思想品德和文化修养、专业理论基础扎实、工程技能突出、富于创新意识、国际视野和大工程观的卓越人才方面,及时调整人才培养方案、强化学科交叉教学内容、构建课程“两性一度”和创新教学设计与实践[4]。

给排水科学与工程专业(以下简称给排水专业)已被列入新工科专业,对缓解水危机和建设生态文明负有历史责任,已瞄准水资源、水安全、水生态和水环境的国家重大战略需求,从水的社会循环角度观察和研究问题[5]。水质工程学(二)是给排水专业本科生必修专业核心课程,其课程内容较多,概念抽象,对学生在物理、化学、流体力学、微生物学及数学等方面的基础要求较高。然而,传统的课程教学存在课程思政元素不充分、教学内容较传统、互动讨论不足和工程实践教学较弱等问题[6-7],难以达到培养兼顾工程实践与创新研究能力的新时代卓越人才。

聚焦新工科内涵、国家重大需求和国际学术前沿,本文针对传统课程教学的问题和痛点,有针对性地进行课程教学创新改革,探讨了课程建设新途径,以期培养具有适应新工科教育背景的给排水专业复合型人才的培养需求。

一 课程的定位与内容

华中科技大学给排水专业的水质工程学(二)课程包括理论授课 64学时,实验部分22学时,课程设计2周。通过本课程的学习,使学生全面系统地了解污水的水质特征与水质指标、水体污染及危害与自净等基本概念与理论;掌握水的物理、化学、生物处理方法的基本概念、基本理论;扎实掌握污水处理工艺的技术特点、应用条件及其设计计算方法,培养学生具有设计、计算各种物理、化学、生物处理构筑物和工艺系统的初步能力;了解污水的物理、化学、生物处理方法的新工艺与新技术,为将来从事本专业的工程设计、科研及运行管理工作等奠定必要的理论和应用基础。

二 教学创新重点解决的痛点问题

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,“双碳目标”和“美丽中国”目标的实现需要更多具备解决复杂水环境问题的给排水科学与工程专业创新型卓越人才。水质工程学(二)是给排水科学与工程专业本科生必修专业核心课程,随着国家在水资源、水环境、水生态和水安全领域对给排水专业人才提出更高要求,水质工程学课程体系需进行创新改革,启发学生自主创新思维,开阔专业知识面,拓宽国际视野,强化理论教学与实践教学协同育人模式,培养兼顾工程实践与创新研究能力的新时代卓越人才。要达到以上培养目标,必须解决水质工程学(二)课程传统教学中普遍存在的以下痛点问题。

(一) 课程思政融入生态文明建设的元素不充分,学生学习内生动力不足

未能充分发掘我国生态文明建设的国家战略所蕴含的思政元素,学生对我国水资源、水环境、水生态和水安全领域的现状、面临的挑战、未来发展方向了解不充分,对碳达峰、碳中和的“双碳目标”和“美丽中国”建设的重要意义认识不深入,服务我国生态文明建设的责任感和使命感还未被充分调动。

(二) 教学内容较传统,未体现学科交叉与行业发展趋势

传统教学局限于“土木工程”的专业范畴,教学内容更新不及时,与国家的水环境治理需求结合不够紧密,教材知识点未体现国内外行业发展趋势。现状教学内容的高阶性、创新性、挑战度待完善,已不能满足新时代学生培养多元化的需求,导致学生学习积极性不高。同时,随着各学科的发展,专业面临学科交叉不深入,难以培养复合型人才的困境。

(三) 传统课堂“重灌输”“轻启发”,互动讨论不足,学生参与度低

在传统灌输式教学中,教师是课堂的中心和主导者,学生被动接受知识为主,教学互动讨论不足;学生注意力易分散,低头玩手机现象常见,课堂参与度低,生-生互动、师-生互动需加强。教师引导学生利用信息化技术进行专业学习的力度不大,学生缺乏学习的主动性和探索性,以学生为主体的启发式教学还需强化。

(四) 重基础理论教学,轻工程实践教学

水质工程学(二)是一门实践性极强的专业核心课,传统模式下,受实验学时、场地、设备等条件制约,传统教学主要采用理论知识点的讲解结合案例分析的方式,综合实验和实际工程实践较少,学生对于知识的理解往往停留在表面,很难深入理解知识之间的内在联系,难以用课堂知识去解决实践中遇到的实际问题,工程实践能力较弱。

三 课程教学改革与创新

(一) 教学创新思路与举措

针对以上课程教学存在的问题和痛点,本课程教学团队以思政引领、知识传授、实践指导的教学目标和专业人才培养的目标,制定了课程教学创新思路与举措,具体如下。

1 课程思政融入生态文明建设,增强建设美丽中国的责任感和使命感

水质工程学(二)课程与思政教育相融合,实现知识传授、能力培养与价值建构的统一,将人与自然和谐共生的价值理念和科技引领生态文明建设的科学精神融入专业课程教育。课程组全体教师通过党委系列思政引导、红色教育基地思想教育、课程思政优秀院校交流学习等系列培训,提升思政育人能力和水平;并积极参加课程思政教学竞赛,获课程思政教学竞赛一等奖;课程结合国家和行业政策导向,充分挖掘碳达峰-碳中和、美丽中国、科学家工匠精神等思政元素,提升专业育人目标,丰富教学大纲思政内涵,形成课堂教学、实践教学相互融合的育人路径,增强学生对建设美丽中国和构建绿色水系统的责任感和使命感。

2 立足国家需求,聚焦学科前沿,注重学科交叉,更新教学内容

结合国家生态文明建设和长江经济带发展需求、水处理行业发展趋势,紧扣水生态、水安全、水环境发展战略和学科前沿,对标新工科建设,调整教学内容与知识结构,将流域水环境治理、智慧水务、新型污染物控制和综合管廊等热点内容融入教学,扩大知识深度和广度,体现前沿性和挑战性。同时,凸显多学科交叉优势,融入现代信息技术、水工业发展与创新技术理念,强化学生适应专业新需求的能力。

3 创新教学设计,激发自主学习积极性

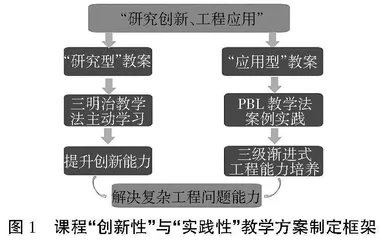

教学设计中以“研究创新”“工程应用”为主线,根据专业课程理论性与应用性特点,分别制定“研究型”和“应用型”的教学方案,如图1所示。

“研究型”教案可基于三明治教学法,开展主题研讨及经典案例分析,引导学生主动学习;通过主题讨论、分组展示、翻转课堂和教师点评的形式,使讲授形式灵活,以学生为中心,启发和带动学生探索新的知识领域。

“应用型”教案采用PBL开展工程案例引入式教学,采用“问题导入-理论教学-案例实践-创新提升”教学模式,让学生从学习实际工程案例过程中掌握专业知识,领悟工程实践的要点,构建“认知分析—工程实践—研究创新”三级渐进式培养体系。

同时开展线上线下相结合教学模式,利用网上慕课、超星学习通平台、虚拟仿真实验室、微课、TED开放式课程和学术网站等多种资源,以培养学生的自主学习能力为目标,激发学生学习积极性,让“学生”成为学习的主体。

4 搭建“科教融合-校企协同-国际合作”教学模式,培养综合性人才

创新实践教学环节,建设“科教融合”“课赛结合”实践教学创新平台,使得学生工程实践能力明显提升。构建智能水处理综合创新实验平台,开展设计性、创新性、综合性实验,通过实验教学加强理论知识。联合行业顶尖企业,建立50余家实习教学基地,开展现场教学和生产实习。聘请60余位知名企业导师,构建实践教学“双导师制”,创建业界导师库,分享复杂工程问题解决方案,编制设计参考图册,指导课程设计,强化“校企协同”育人模式。拓宽学生国际视野,组织学生赴海外实习、开展联合培养,先后与美国、德国、日本、荷兰和新加坡等国家和港澳地区的5所大学、研发机构、知名企业建立了全方位的人才培养、学术交流、科研合作关系;聘请国内外知名专家讲授学科前沿。