“新师范”背景下人才高质量发展

作者: 李文翎 何亚琼 陈小梅

摘 要:在"新师范"建设背景下,广州大学地理科学专业紧跟国家的改革步伐,实现“推动卓越培养→规范育人路径→响应产出导向”的师范人才培养的模式改革;在教书育人方面,强化立德树人、课程思政与优质课程的内涵建设;在实践教学、校-校联合、教-研联动等方面都做出自己的特色。同时指出尚存在高校老师对基础教育了解不足、教学研究重视不够、学科教育教学类专任教师紧缺等问题;期待能推进教师培养本硕一体化,加强与创新U-G-S的协作,共同推进广东省教师教育水平的提高。

关键词:“新师范”;培养模式;内涵建设;专业发展;广州大学

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)05-0139-06

Abstract: Under the background of "New Normal", Geography Specialty of Guangzhou University has realized the reform of teacher training mode from "promote excellence cultivation" to "standardize the path of education" and "response output orientation". At the same time, we have strengthened the connotation construction in morality and cultivating people, curriculum ideology and politics, and quality curriculum. And we made its own characteristics in practical teaching, school & school combination, teaching & research linkage, etc. Next, it points out that there are still many problems including college teachers do not know enough about elementary education, college teachers pay little attention to teaching research, and there is a shortage of full-time teachers in subject education and teaching, and so on. The research is expected to promote the integration of undergraduate and postgraduate teacher training, strengthen collaboration with innovative University-Government-School to jointly promote the improvement of teachers' educational level in our province.

Keywords: "New Normal"; cultivation mode; connotation construction; professional development; Guangzhou University

深化教师队伍建设改革,构建中国特色的现代教师教育体系,是党和国家着力提升教育质量、加快实现教育现代化的重要举措。“新师范”建设是继新工科、新医科、新农科和新文科之后,提出的指向教师教育、师范教育转型升级的新型教育模式。中共中央、国务院印发的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出,教师是“教育发展的第一资源”,要把教师队伍建设上升到国家战略高度[1],从此正式开启“新师范”教育的新时代。

一 “新师范”建设背景下基础教育教师发展特点

为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强新时代教师队伍建设的战略部署,作为一所具有深厚师范教育基础的地方综合性大学,广州大学在新时代背景下,学校紧紧抓住国家“双一流”建设、广东省和广州市高水平大学建设机遇,坚持重大需求导向、一流建设、创新引领、特色发展和精准聚焦的发展原则,提出了“聚焦新工科、新文科、新师范建设”。这个时期学校的师范教育特点表现如下。

(一) 全面推进卓越教师培养

2014年教育部印发了《关于实施卓越教师培养计划的意见》,希望通过实施卓越教师培养计划,努力培养一大批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好教师[2]。2018年10月,为培养造就一批教育情怀深厚、专业基础扎实、勇于创新教学、善于综合育人和具有终身学习发展能力的高素质专业化创新型中小学教师,教育部发文实施卓越教师培养计划2.0[3]。

在此期间,广州大学地理科学专业抓准时机,2015年获批广东省高等学校“卓越人才培养计划试点专业”;并在建设期间,受到2018年2月广东省教育厅出台的《广东“新师范”建设实施方案》的指引[4],把“开门办学,打造办学品牌;依托实践,挖掘创新潜力;稳扎基础,培育职业精英”作为卓越计划的核心目标,在专业人才培养方面较好地响应了“新师范”中对于提升教育质量的要求。

(二) 大力规范师范专业建设

然而,进入21世纪以来,高校的“撤、合、并、转”使得许多师范学校名义或形式上合并、升格成为综合院校;教师教育体系走向开放化也促使很多综合院校参与到教师教育体系中[5]。师范大学综合化和综合大学师范化,一方面推动了师范教育开放化发展,但同时也暴露了师范教育在师德树立与实践操作方面的薄弱。

师范教育的地位之所以不可替代是因为要保证对社会所需教师在量与质两方面的满足[6]。因此,2017年教育部印发了《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》,标志着师范专业认证工作在全国范围内正式拉开帷幕[7]。广州大学地理科学专业再次紧跟师范教育改革的步伐,率先申请并通过了师范类专业二级认证。

(三) 精准把握人才培养定位

师范类专业二级认证是对师范类专业教学质量合格标准的认证。其中,目标定位是专业办学的起点,也是专业人才培养目标内涵的准绳。其既要遵从国家的教育发展目标,也要符合地方的中学教育改革现状和学校人才培养的专业服务面向与人才定位,具有前瞻性、可行性和特色性。

结合广州大学的办学优势与特点,响应《广东“新师范”实施方案》中提出的要结合省情制定师资培养模式,为区域性师范教育改革发展做出很好的尝试[4],地理科学专业确定了“立足粤港澳大湾区、面向粤东西北教师教育振兴……”的培养目标。一方面从学校办学实际出发,积极应对地方教师人才的需要;另一方面,不忘初心,牢记使命,顺应国际教师教育的发展趋势,发挥自身优势,不断体现中国在教育领域的大国担当,让师范教育在新时代不断焕发光彩。

二 适应基础教育高质量发展的改革措施

(一) 深化培养模式的改革

作为综合性大学中的师范专业,很大的困境在于因注重学术性而忽视了教师的教育性;在课程设置上教学实践环节较为薄弱,办学重心上移,无法满足基础教育对教师素质的要求。因此,改革的第一步是对本科人才培养方案进行优化调整。

1 突出创新培养的作用,推动卓越培养

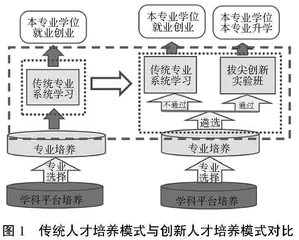

以地理科学专业为例,作为传统的老专业,建有完善的专业课程体系和系统实践环节,教育只是本专业培养的众多领域方向之一。为了全面贯彻落实《广州大学关于加强本科教育,全面提高人才培养质量的若干意见》的发展目标和建设任务,学校提出了强化拔尖创新人才培养的新目标。在此背景下,2017年,地理科学专业申报的“行知地理拔尖创新人才实验班”成功入选,通过“择优遴选、改革创新、开放教学”的方式(图1),截至2022年底,实践培养了4届毕业生,结果显示学生尤其在创新思维、研究能力方面有显著的提高,在师范就业方面也具有明显的竞争优势,都实现了当年100%的“升学+就业”率。

2 强化师范培养的基础,规范育人路径

2017年10月,教育部办公厅发布了《普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)》[8],2018年2月教育部等五部门又印发了《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》[9],从此,各师范类专业纷纷开始了参与认证的对标建设。

为了符合专业认证的基本需求,学校首先允许师范专业可以建立独立的专业培养体系,并同时建立跨专业师范平台(图2);其次,重点打造与规范师范平台,改革教学实践环节,强调严守教育实践要求的底线;同时也加强了教师教育课程开设。以本科专业类教学质量国家标准及专业认证标准为依据,把高校教育与产出导向结合起来。

3 做细师范培养的内涵,响应产出导向

2021年4月,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,再次颁发《本科专业人才培养方案修订指导意见》强调对标一流,紧扣认证,强化标准引领;分层分类,因材施教,搭建多元成才路径。

因此,着力加强拔尖创新人才和卓越应用人才培养,分别设置面向学术研究、行业部门应用等不同发展路径的教改实验班。创新人才重点加强基础课程教学和学术训练,强化学生批判思维、科研与创新实践培养,引导学术志趣,激励学生继续深造;卓越人才重点强调对接基础教育部门需求,深化实践教学改革(图3),确实落实“学生中心、产出导向、持续改进”的师范类专业认证的基本理念。

(二) 强化内涵建设的转型

在2016年12月的全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记提出了:要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。学校也因此提出了培养“德才兼备、家国情怀、视野开阔,爱体育、懂艺术,能力发展性强”的高素质创新人才的“二十四字方针”。专业的响应举措如下。

1 树立“立德树人”育人理念

根据新时代教师发展新要求中强调了“一践行三学会”的毕业要求,师范专业的办学把“践行师德”作为教师专业素质的首要要求。

高等学校人才培养是育人和育才相统一的过程,有责任身先示范。因此一方面要求老师努力立身成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识和有仁爱之心的“四有”好老师;另一方面,强化每一位教师的立德树人意识,在每一门课程中有机融入思想政治教育元素,形成专业课教学与思想政治理论课教学紧密结合、同向同行的育人格局,成为学生锤炼品格、学习知识、创新思维和贡献祖国的引路人。

2 明确“课程思政”建设目标

围绕2020年《高等学校课程思政建设指导纲要》的重点要求,借助新师范教育全面开展的契机,开展了课程思政的系列建设,确保全面提高人才培养能力的核心任务。

1)落实课程思政进大纲、进案例、进课程、进课堂的“四进”推进计划。2021年7月广州大学颁布了《2021年版本科课程教学大纲修订指导意见》(教务〔2021〕120号),意见明确要求“全面推进课程思政……根据各门课程的性质和特点,明确课程思政的主要内容、途径及预期效果”。这迫使深入思考“培养什么人、如何培养人何为谁培养人”,通过“四进”推进计划确保目标、标准以及实施的落地,充分发挥课程与课堂教学在大学生思想政治教育中的主导作用。

2)建立师范思政、专业思政、综合思政的“三维度思政”课程体系。“师范思政”是把“践行师德”深入贯彻到专业人才培养计划,并建构了强支撑的系列课程,落实践行社会主义核心价值观。“专业思政”是建立本专业“一核四翼”的课程思政教学体系,围绕地理核心素养,突出地理科学专业在培养家国情怀、辩证思维、探索精神与社会责任等方面的作用。“综合思政”是在更高的层面上强调注重学科发展与多学科交叉融通,不断提升新技术能力,学会团队协作与形成反思能力。