面向产出的智能制造工程专业优质创新人才培养模式研究与实践

作者: 王海舰 高兴宇 赵雪梅 钟思 刘海浪 吕汝金

摘 要:该文以桂林电子科技大学智能制造工程专业人才培养为研究对象,面向广西产业结构对智能制造人才的迫切需求,构建“成果导向、交叉融合”的智能制造人才培养体系;通过深化产教融合,形成“全程覆盖、双环驱动”的智能制造人才培养模式;通过强化校企人才双向交流,打造“互融互通、合作共赢”的智能制造人才培养平台。以企业需求为牵引,校企双向驱动,面向产出培养智能制造工程专业多学科交叉优质复合创新型人才,更好地服务地方经济发展及产业转型升级。

关键词:智能制造;人才培养;产教融合;成果导向;企业需求

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)05-0145-04

Abstract: This paper takes the cultivation of Intelligent Manufacturing Engineering talents in Guilin University of Electronic Technology as the research object. First, facing the urgent demand of Guangxi's industrial structure for intelligent manufacturing talents, an intelligent manufacturing talents training system with "achievement orientation and cross integration" was built. Meanwhile, by deepening the integration of production and education, the training mode of intelligent manufacturing talents with "full coverage and dual drive" was formed. Moreover, by strengthening the two-way exchange of talents between schools and enterprises, an intelligent manufacturing talent training platform of "mutual integration and win-win cooperation" was built. Guided by the needs of enterprises and driven by both schools and enterprises, it aims to cultivate multi-disciplinary, high quality and compound innovative talents in Intelligent Manufacturing Engineering for output, so as to better serve the local economic development and industrial transformation and upgrading.

Keywords: intelligent manufacturing; talent cultivation; integration of production and education; results oriented; enterprise demand

《中国制造2025》明确强调信息技术和制造技术的深度融合是新一轮产业竞争的制高点,而智能制造则是抢占这一制高点的主攻方向[1]。2020年,桂林电子科技大学(以下简称“我校”)申报并获批智能制造工程专业,2021年,桂林电子科技大学智能制造现代化产业学院获批广西普通本科高校示范性现代产业学院,力争以企业需求导向作为智能制造工程专业人才培养的主要目标,为智能制造人才的培养提供良好的平台,为广西及华南地区培养和输送大量优质的多学科交叉融合创新人才。

一 智能制造工程专业人才培养存在的问题

目前智能制造工程专业在人才培养体系、培养模式及产教协同方面存在诸多问题。

(一) 智能制造人才培养体系与企业产业结构严重不匹配

现有智能制造人才培养体系与企业产业结构的严重不匹配是制约高校优质创新人才培养的瓶颈问题[2-3]。广西现阶段已处在转变发展方式、优化经济结构、培育增长动力的关键期,面对迫在眉睫的数字化、智能化升级需求,智能制造专业紧缺优质创新人才的培养是关键。但受传统观念影响,智能制造工程专业的教育长期滞后于企业产业结构的新需求,严重缺乏前瞻性,导致专业培养目标及毕业要求与智能制造产业结构匹配度不高。而智能制造人才的培养目标要符合学校的人才培养定位及企业需求,毕业要求要根据培养目标制定,同时也要有效支撑培养目标[4]。此外,现有智能制造工程课程体系与职业标准脱节,专业课程的设置和智能制造的产业结构匹配度不高,与产业结构升级不同步,专业教学脱离产业实际,与智能制造人才培养形成结构性矛盾,导致智能制造工程专业毕业生的实践基础、技术水平及创新能力相对薄弱,无法适应企业产业结构迭代升级对智能制造人才的需求[5]。因此,在新工科背景下,对智能制造优质创新人才所具备的能力提出了更高的标准,迫切需要建立符合我校人才培养定位、面向企业需求的智能制造人才培养体系。

(二) 现有智能制造人才培养模式“大而不强、广而不精”

合理的培养模式是智能制造优质创新人才培养的重要前提。据2020年《新职业——智能制造工程技术人员就业景气现状分析报告》统计,未来5年,智能制造领域人才需求量将到达900万人。庞大的人才需求体量造成高校间智能制造人才培养的不良竞争,导致高校为适应企业对人才数量与岗位的表象需求,普遍侧重于专业学生的体量与课程知识体系的广度,导致短期内智能制造人才培养的体量显著增大,而富有创新精神和创新能力的智能制造高精尖人才却十分匮乏[6-7]。盲目的填鸭式教学,致使学生在课程实验、课程设计、毕业设计和学科竞赛等教学实践环节与企业需求的关联性不强,学生的创新能力与创新意识未能与企业技术需求实现有效对接,摒弃了产出为导向的OBE教育理念,忽视了校企联动培养及产教深度融合对学生知识体系建设与能力培养、提升的重要性[8]。新工科背景下,智能制造工程专业要更加注重培养学生智能制造相关的创新能力,而桂林电子科技大学地处广西桂林,肩负着为广西及华南地区培养和输送大量高级工程技术人才的使命。因此,迫切需要我校在智能制造人才培养过程中全程贯穿OBE理念、深化产教融合,形成面向企业需求的智能制造优质创新人才培养模式。

(三) 产学研平台深度建设力明显不足,产教协同性不强

稳健的培养平台是智能制造优质创新人才培养的重要基石。产学研平台作为衔接高校与企业的纽带,是深化校企合作交流、培养教师工程能力、提升学生实践水平的关键环节[9]。目前,虽然我校依托智能制造工程专业和现代产业学院与多个制造企业共建智能制造实践、实习基地和智能制造产学研孵化基地,但学校与企业的产学研合作仍以粗放式为主,校企合作基础不稳,高校与企业人才的双向流动性差[10]。首先,尚未形成以企业需求为牵引、以校企合作项目为驱动的高校师生科研团队长期进驻企业模式,致使高校对企业的技术支撑力不强,项目开展过程中学生的主导性差,未能将企业的创新意识、技术需求及成果目标与智能制造学生的能力培养有机结合;其次,受时间机动性影响,企业工程师对智能制造人才的实践指导严重不足,导致高校无法及时掌握企业产业结构升级对人才的动态需求,从而对应调整智能制造工程专业的课程体系,不利于学生将课堂理论知识与企业实际技术需求相结合。因此,迫切需要加强校企双向交流,强化产教协同,打造有利于智能制造人才培养良性循环的校企合作平台,实现企业、教师、学生三方共赢。

综上所述,针对广西高质量发展过程中,地区企业对智能制造领域多学科交叉融合优质创新人才的迫切需求,如何快速转变高校智能制造人才的教育思维理念,以企业需求为牵引,改良人才培养体系与培养模式,强化校企产教深度融合和人才双向交流,发挥地方高校优势学科特色,引导高校培养企业亟需的智能制造领域高层次、专业型优质创新人才,是目前我校智能制造工程专业教学过程中亟待探索和解决的关键问题。

二 培养模式改进与实践方案

(一) 面向企业需求,构建“成果导向、交叉融合”的智能制造人才培养体系

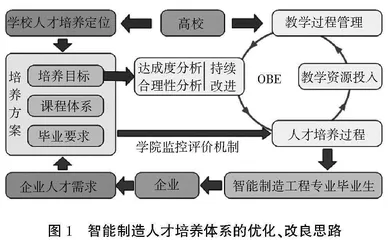

智能制造人才的培养应反映支柱产业的生产需求,针对现有智能制造人才培养体系与产业结构不匹配的问题,面向制造行业开展深度调研,充分了解企业现有生产的自动化与智能化程度,掌握企业对智能制造人才的刚性需求及潜在需求。在制定人才培养体系时,以成果导向(Outcome-Based Education, OBE)为培养理念,结合产业实际需求及学校人才培养定位,确定智能制造人才培养系体的优化、改良思路,如图1所示。

智能制造人才培养方案要满足智能制造产业需求及学校创新型、复合型、应用型高素质人才的培养定位。人才培养方案的优化全程贯穿OBE理念,以培养目标及毕业要求为出发点,层层递推,分解毕业要求指标点,强化教师教学过程中的针对性及学生学习过程中的目标性;明确课程与指标点的关系矩阵及指标点评价支撑体系,确保教学过程可考核、可评价,学习成果可表达。

(二) 深化产教融合,形成“全程覆盖、双环驱动”的智能制造人才培养模式

智能制造优质创新人才的培养需要校企协同配合、产教深度融合,打造共商、共建、共享的工程教育责任共同体。项目拟采用“校企联动、交叉互融、双向驱动、实践育人”方式,将认知实习、生产实习、顶岗实习与企业深度结合,采用项目驱动和实践驱动“双环驱动”方式建立产教融合纽带,探索智能制造多学科交叉复合创新人才培养模式。

以广西柳州玉才发动机制造有限公司、东风柳州汽车有限公司等大型、先进制造企业对智能制造人才的实际需求为驱动,建立校企联合培养基地,深入落实联合培养基地的管理模式及学生的培养机制,确保校企联合培养基地人才培养的可行性及规范性;同时,结合校企共建联合培养基地,以企业需求为牵引,合理确定学生的课程实验、课程设计、毕业设计方向及内容,将学生竞赛主题与企业智能制造方向的需求相匹配,将教学、实践内容与企业产品研发深度衔接,以赛促学,以赛促产;以学生能力培养为宗旨,以企业项目为驱动,以智能制造工程专业学生为主导,对企业项目进行技术攻坚,全面培养和提升学生的工程实践能力,培养过程全面贯彻OBE理念,弥补智能制造人才培养“大而不强、广而不精”的短板,深入推进科教结合、产教融合,形成“全程覆盖、双环驱动”的智能制造人才培养模式,如图2所示。

(三) 加强双向交流,打造“互融互通、合作共赢”的智能制造人才培养平台

为改良校企粗放式产学研合作现状,打破高校与企业深度产教融合的壁垒,以互融互通、合作共赢为目标,探索强化校企合作育人的双向交流机制。针对高校教师与企业人才双向流动性差的问题,大量走访广西大型制造业企业,对企业智能制造领域高层次技术人员及工程师进行调研统计,并通过企业智能制造实践、实习基地和高校智能制造产学研孵化基地建设,建立面向智能制造技术领域的企业工程师和高校科研教师资源信息库,结合企业与高校的实际需求,形成教师到企业工程实践和企业工程师到高校实践授课的常态化机制,通过人才双向交流促进校企人才培养良性循环,根据学校及企业的实际情况及需求,构建合理的校企人才双向交流管理体系,针对智能制造工程专业设计企业兼职教师特聘岗位,聘请企业工程师为智能制造工程专业学生讲授实践课程,充分考虑企业工程师时间机动性差等问题,采用灵活排课、机动授课等方式;企业工程师可根据企业智能制造产业升级方面的实际需求开设实践课程,确保学生在实践过程中更有方向性和针对性,弥补学生在校理论学习过程中的短板和不足,同时有利于不断优化、改良智能制造工程课程体系建设,使之与企业产业结构新需求相匹配。

三 主要成效及创新成果

(一) 项目主要成效

1 实现多主体协同育人

2020年5月,桂林电子科技大学与东风柳州汽车有限公司、桂林福达股份有限公司、遨博智能科技(广西)有限公司、广西七识数字科技有限公司和广州中望龙腾软件股份有限公司五家公司合作,成功申报了广西区级智能制造现代产业学院智能制造产业学院五个专业,与五家合作企业联合进行智能制造工程专业学生培养方案的修订,将校企合作课程、实验课程、实习实训和毕业设计等所有教学环节都融入智能制造工程专业人才的培养方案,并且严格按照培养方案执行培养计划,充分融入企业需求元素,实现多主体协同育人。