新工科背景下人才创新能力培养探索

作者: 尹钰 李施 王鹏飞

摘 要:在新工科背景下,光电信息科学与工程专业人才的创新能力培养应当引起重视。在光电信息科学与工程人才培养的过程中,高校存在课程设置不合理、实践教学体系不完善及新老教学模式不紧密等问题。针对上述人才创新能力培养过程中所出现的问题,该文提出相应的解决方法,包括重新构建课程体系、改善实践教学体系及改革教学方法,从而在新工科背景下增强光电信息科学与工程专业人才创新能力的培养。

关键词:新工科;光电信息科学与技术;创新能力;人才培养;教学模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)05-0149-04

Abstract: Under the background of new engineering, the cultivation of innovation ability of optoelectronic information science and engineering professionals should be paid attention to. However, in the process of cultivating optoelectronic information science and engineering talents, colleges and universities have problems such as unreasonable curriculum setting, imperfect practical teaching system, and inconsistent new and old teaching models. In response to the above-mentioned problems in the cultivation of talent innovation ability, this paper proposes corresponding solutions, including rebuilding the curriculum system, improving the practical teaching system, and reforming teaching methods, so as to enhance the cultivation of innovation ability of optoelectronic information science and engineering professionals under the background of new engineering.

Keywords: new engineering; optoelectronic information science and engineering; innovation ability; talent cultivation; teaching model

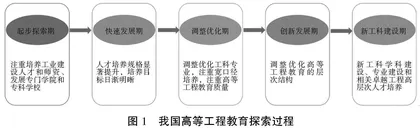

新中国成立70余年以来,我国高等工程教育的发展和改革取得了巨大的进步。总的来说,我国高等工程教育改革与发展历程可以划分为五大阶段,分别为起步探索期、快速发展期、调整优化期、创新发展期及新工科建设期[1]。我国高等工程教育探索过程如图1所示。

起步探索期主要是指1949年至1976年之间,在这一阶段,我国工科类高等院校及专业建设开始探索并逐步得到了高度重视。在我国实施的重工业优先发展的要求下,此阶段前期我国工科类院校、工科学生数及工科专业数不断攀升,注重培养工业建设人才和师资、发展专门学院和专科学校。此后,随着《教育部直属高等学校暂行工作条例(草案)》的发布,高等工程教育的发展速度逐步放缓。

快速发展期主要是指1977年至1986年之间,在这一阶段,我国工科类院校及工科学生数持续上升,尤其是研究生教育的发展十分迅速。而工科专业数相较于起步探索期进行了一定的调整,从开始的人才培养目标不明确,不注重经济和社会发展需求逐步开始进行科学化区分,完成了工科专业的科学化建设。

调整优化期主要是指1987年至2005年之间,在这一阶段,我国工科类院校以及工科学生数的增幅较大,工科专业数量进行了逐步优化,呈现出先上升后下降的趋势,逐渐趋向合理。同时通过建设教学基地、强化精品课程建设、建设教育教学改革项目等方式,逐步提升高等工程教育的质量。

创新发展期主要是指2006年至2016年之间,在这一阶段,随着CDIO(Conceive, Design, Implement and Operate)工程教育以及“卓越工程师教育培养计划”的开展,高等工程教育的发展更加快速,我国工程教育专业认证逐步走向正轨。同时,通过普及高等工程职业教育、开展高层次专业学位教育等方式,来调整并优化高等工程教育的层次结构,适应产业升级和结构优化。

新工科建设期主要指2017年至今,在这一阶段内,针对目前全世界科技迅猛发展的现状以及我国对创新力提升的需求,面向国家提出的创新驱动发展、“互联网+”“中国制造2025”等重大发展战略,自2017年2月以来,教育部组织相关专家,针对我国工程教育中存在的脱节、壁垒、融合不足等问题,提出了“新工科”建设思路[2],以便能够引领高校加快工程教育机制体制创新,推进未来科技创新人才培养,最终助力我国高等教育强国建设[3]。在此基础上,教育部积极推进新工科建设工作,先后形成了包括“复旦共识”“天大行动”“北京指南”等一系列指南,努力探索符合国内实际需求的中国工程教育模式。而新工科作为一种新的具有跨界特征的工程学科概念,呈现出了引领性、交融性、创新型、跨界性和发展性等特征。新工科建设要求我国高等教育要更加注重新工科相关的学科建设、专业建设及“卓越工程高层次人才培养”计划,聚焦于国家和社会经济发展、产业升级以及各行业发展要求等。因此,在新工科的建设思路中,高等教育开始逐渐加重相关学科的应用性、交叉性和综合性培养,以学生能力为中心、以产业需求为目标、以创新成果为导向,最终培养出符合国家和社会需求的新工科毕业生[4-5]。

光电信息科学与工程专业以理工融合为特色,依托于电子科学与技术、计算机科学与技术以及信息与通信工程三大专业,主要培养学生掌握光电领域和信息科学领域的相关知识,为在光电信息处理、光电子学、电子信息技术、通信技术等领域工作奠定基础[6]。作为新工科建设的重点学科之一,光电信息科学与工程专业应根据新工科建设的需求,对本专业进行升级改造,最后,实现以更新颖的理念、更完善的模式、更优异的教育质量,培养出既面向当前社会需求,又考虑未来社会发展的创新人才[1,7]。

一 新工科建设在光电信息科学与工程专业人才创新能力培养中的意义

在新工科建设背景下,“新工科专业”的概念也应运而生。“新工科专业”主要指针对现阶段发展中的诸多新兴产业,主要以互联网和工业智能为核心,包含了大数据、人工智能、区块链、智能科学与技术、光电信息科学与工程等相关专业[8]。光电信息科学与工程专业作为电子信息类专业的分支,是光电子学和信息科学与技术的交叉学科,涉及了光学、电子学、信息材料、计算机等诸多学科领域。而随着光电信息技术在通信、传感检测、仪器仪表工业制造、空间探测、国防科技、生命科学、新型农业等领域的应用不断增多,不同专业之间的学科交叉将变得更广泛,交叉的趋势将变得更明显[9]。

高等教育是指学生在进入社会前的一种专业性质的学习,其主要是对大学生进行相关专业知识的授课,在此基础上培养大学生的专业素养以及提升全面素质[10]。在当前新工科背景的需求下,高校的人才培养重心将从传统的知识教学模式转变为实践和创新能力培养模式,力求培养出具有新工科应用创新能力的人才,以适应当前社会逐渐信息化、智能化的发展需求。而作为新工科建设的重点学科之一,光电信息科学与工程专业的人才培养应面向新工科的应用需求,不仅要关注对学生专业知识的教学,更应该注重培养学生对所学知识的应用探索、开拓学生的创新思维。因此,在新工科背景下,光电信息科学与工程专业人才的创新能力培养正是关键问题之一。

二 光电信息科学与工程专业人才创新能力培养过程中存在的问题

由于光电信息科学与工程专业与其他专业有更多交叉融合的可能性,因此,创新能力的培养在新工科人才培养中占据非常重要的位置。然而在现阶段,传统的高校光电信息科学与工程专业人才培养模式大多以校内封闭教育为主,主要通过教师直接传授课本知识为主,较少与社会尤其是企业进行交流,校企交流较为匮乏,对所学知识的实践不够重视。同时,在课程设置方面,缺少对专业知识的整体规划,忽视学科之间的交叉融合。因而在传统模式下,高等院校所培养的光电信息科学与技术专业学生的动手实践能力以及创新能力之间的交叉融合,不能充分满足现阶段新工科建设的要求。具体来说,在光电信息科学与工程专业学生的创新能力的培养过程中,主要存在以下几项问题。

(一) 课程设置不合理

目前,在光电信息科学与工程专业人才的培养过程中,基础课程和专业课程两方面相辅相成构成整个人才培养体系。作为一门学科中最具有普适性、概括性的科目,基础课程能够锻炼学生的逻辑思维,延伸学生思考问题的角度,为学生学习本专业课程打下坚实的基础。基础课程与专业课程的合理设置有助于优化提升学生的知识结构体系,发散学生思维,开阔学生视野,在此基础上有助于学生创新能力的提升。然而,现阶段针对学生的课程设置缺乏整体规划,专业课程和基础课程的关联性不合理,专业课程的数量和学时设置与专业要求不匹配,无法达到学科间交叉融合授课的效果。同时,在规划专业课程时容易忽略了课程本身存在的特点,从而造成课程内容的重复教学,不仅浪费了教学资源,也无法高效率地促进学生对本专业知识的掌握。这种不合理的课程设置限制了学生个性化的发展,遏制了学生进行积极思考,不利于锻炼学生的探索能力,对学生创新能力的培养较为局限。

(二) 实践教学体系不完善

实践教学是学生培养过程中非常重要的一环,在实现“理论联系实际”的过程中起到了一定的促进作用,而对光电信息科学与工程专业来说,因其理工融合的专业特色,专业本身具有较强的实践性,较强的实践性也决定了在培养人才创新能力的过程中要重视实践教学的影响。实践教学主要分为实验、课程设计和实习三部分,然而,目前很多的实践教学内容过于陈旧。实验部分大多设置为与理论课配套,仅针对理论课所讲解的部分内容进行验证,实验设备也多采用实验箱或实验台,实验内容固定,实验操作也仅是按照实验手册或课程讲解的内容按部就班操作即可,缺少能够让学生进行自主设计的内容,不利于创新能力的培养。而课程设计和实习环节通过学生自主设计并实施的过程能够一定程度上锻炼学生的实践能力,但受限于这两个环节所设置的学时和光电信息科学与工程专业相对固定的题目,其对学生创新能力的锻炼还不够。同时,很多实践教学的内容在设置时没有充分考虑整个专业人才培养的系统性,导致不同实践教学环节之间缺少关联性。学生对每个实践教学的内容能够掌握,但是无法将不同的实践教学进行系统性融合。

(三) 新老教学模式结合不紧密

尽管新兴的教学模式如慕课、微课、翻转课堂等逐渐兴起,然而目前高校教学主要还是采用传统的“单向灌输”“填鸭式”等传统教学模式。目前大多数高校教学是以班级为单位,以“老师讲,学生听”的形式进行教学,这种“单项灌输”的教学方式使老师和学生之间缺少互动和交流,导致课堂效率低,学生理解不够深刻,学生在课后仍需要大量时间进行自学,反而对很多知识一知半解。而新兴的教学模式,以慕课为例,是通过学生观看事先准备好的教学视频来获得所学知识的一种教学模式,在此基础上可以结合课堂讨论、练习、测验等环节加强对所学知识的理解,但此种模式不太适合专业课特别是实践性强的课程,老师和学生互动性略显不足,任课教师也难以了解学生真实的学习状态。为了解决上述问题,诸多高校开始将新兴的教学模式与传统教学模式相结合,然而,由于目前在线教育平台支持不足、资源匮乏、相应功能不完善、教师运用不熟练等诸多问题,新兴与传统教学模式之间的结合依旧不够紧密,较难在学生自主学习的过程中培养其创新能力。