以能力为导向的中医学一流学科学术型研究生教学方法研究

作者: 骆欢欢 严灿 吴丽丽 祝鹏辉 郑锋玲

基金项目:2021年广东省研究生教育创新计划项目“基于社会构建理论的中医学一流学科研究生教学改革与实践”(2021JGXM030)

第一作者简介:骆欢欢(1980-),女,汉族,湖南长沙人,博士,研究员,博士研究生导师。研究方向为湿证证候基础。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.06.009

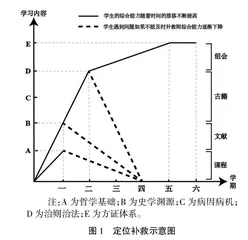

摘 要:目前中医学学术型研究生教育教学理念未能快速转型,研究生课程的中医学内涵意义极度匮乏,导师、教师、研究生对中医学哲学基础、医史源流、文化传承为主体的中医学内涵质量式创新思维的重视程度不够,中医学学术型研究生学术创新思维薄弱,能力提升效率不显。该研究针对中医学一流学科研究生存在的中医经典古籍阅读不足、中医思维方法比较局限及理论体系的构建不全面等问题,提出定位补救措施,通过将补救中的理论和实践与以能力为基础的医学教育结合起来,可以针对不同程度的学习困难和失败者制定更综合的学习体系,进而提高学生的综合素质及临床应用能力。

关键词:定位补救;中医学一流学科研究生;能力导向;教学方法;学术创新

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)06-0040-04

Abstract: At present, the teaching concept of academic postgraduate education in Chinese medicine has not been rapidly transformed, and the connotation of Chinese medicine in postgraduate courses is extremely lacking. What's more, the supervisors, teachers and postgraduates do not pay enough attention to the connotation and quality innovative thinking of Chinese medicine, which is mainly based on the philosophical basis of Chinese medicine, the origin of medical history and cultural inheritance. Besides, the academic postgraduates of Chinese medicine have weak academic innovation thinking and ineffective ability improvement. Aiming at the problems existing in the first-class subject of Chinese medicine postgraduate students, such as insufficient reading of Chinese medicine classical ancient books, the limitation of Chinese medicine thinking modes and the incomplete construction of theoretical system, this paper proposes situating remediation. That is, by combining the theory and practice of remediation with competency-based medical education, a more comprehensive learning system can be developed for different degrees of learning difficulties and failures, so as to improve the comprehensive quality and clinical application ability of students.

Keywords: situating remediation; postgraduates of first-class subject of Chinese medicine; competency-based; teaching method; academic innovation

现代高等教育国际化背景下,我国医学教育模式改革正逐步深入推进。《教育部关于改进和加强研究生课程建设的意见》的颁布,《教育部 卫生部关于加强医学教育工作 提高医学教育质量的若干意见》(教高〔2009〕 4号)的实施,均对医学生的能力提出了更高的要求。本研究针对中医学一流学科研究生存在的中医经典古籍阅读不足、中医思维方法比较局限及理论体系的构建不全面等问题,提出定位补救措施,通过将补救中的理论和实践与以能力为基础的医学教育结合起来,可以针对不同程度的学习困难和失败者制定更综合的学习体系,进而提高学生的综合素质及临床应用能力。

一 以能力为导向的医学教育

关于医学教育,美国和加拿大的教学方向已经逐步转变为基于能力的医学教育(Competency-based medical education,CBME)[1]。CBME是一种基于结果的方法来设计、实施、评估和评价教育计划,CBME是基于结果的,其目标是实现预计划的能力,这些能力与从毕业到实践的职业期望相一致[2]。CBME旨在确保医学毕业生获得满足患者和社会健康需求所需的能力,这种基于结果的方法将重点从传统的基于知识的培训转移到重视态度、道德和沟通能力的基于技能的培训。

CBME与关注过程的传统教学方法在几个方面有所不同。首先,在CBME中,基本原则是继续培训,直到达到所需的能力。其次,教与学针对学习者,强调能力的发展,而不是死记硬背医学知识,CBME试图将课程的驱动力从知识的获取转变为知识的应用,由学习者而不是教师来驱动。最后,反馈是CBME的一个重要组成部分,因为其能够让学习者自己分辨出已经掌握的领域和需要帮助的领域。一些研究证明了实施CBME的临床益处,例如,基于中心静脉导管模拟的学习课程的实施提高了住院医师的临床技能,并减少了中央静脉相关的血液感染的发生率[3]。在涉及外科住院医师的研究中,CBME提高了实习者的临床技能和护理患者的能力,能更快速地适应临床[4]。针对临床四年级医学生的CBME提高了学生的自信心、认知能力和临床技能,在开始住院医师任务时,对危重症病人的护理管理有更高的表现评分[5]。

近年来中医学学术型研究生教育教学理念未能快速转型,研究生课程的中医学内涵意义极度匮乏,导师、教师、研究生对中医学哲学基础、医史源流、文化传承为主体的中医学内涵质量式创新思维的重视程度不够。现行的中医学学术型研究生的具体培养方式并未强调传承和创新之间的辩证关系,中医学学术型研究生学术创新思维薄弱,能力提升效率不显。因而,在“改革创新,立德树人”这一高等教育总方针下,以中医学学术型科研人才的培养为目的,注重和强调学术性与实用性,我们考虑将CBME这种医学教育模式运用到中医学一流学科学术型研究生的人才培养中,并结合中医学专业的特点,设置专业知识框架和评估标准,以提高中医学学术型研究生的学术创新思维与能力。

尽管CBME这种框架具有明显的优势,但是CBME的大部分内容都集中于成功的学习者,而很少关注医学教育系统中那些学习困难或者难以跟上教学进度的学生。如果学生遇到各种学习相关的问题,可能面临不能按时毕业,无法处理实际问题。针对这些问题,本研究提出将中医内涵质量式创新思维定位补救整合到CBME中,通过将补救的理论和实践与CBME联系起来,可以为不同程度的学习困难者提供更综合的应对措施。

二 医学教育中的补救措施

医学教育中的补救被定义为“为那些目标成为医生但已经偏离方向的同学提供纠正的行为”[6]。医学学习者表现不佳的原因有很多,对学习中遇到困难的学生,需要根据所涉及的具体问题制定不同的补救措施。一般来说,补救措施包括:①确定医学生需要解决的问题;②将学生的问题列一个框架,根据框架制定补救需要达到的目标;③制定和执行一系列标准化的额外培训,并监督执行;④最后评估学习者是否达到了预定的补救目标。

补救措施应该是一种集中的、有时间限制的、高度结构化的方法,必须让一个或多个被补救者满意。因此,补救作为一项任务既具有反应性又具有适应性,只有当学习者有失败的风险时才会使用它,每个项目都专注于学习者正在面临的特定问题。补救也是一项阈限的任务,其位于“主流”医学教育之外,因为学习者的发展轨迹可能已经被暂停,或者补救活动可能与学习者的“正常”课程同时继续进行。不管怎样,补救和常规训练都不一样,其更具体、更紧张、更集中。学习者必须明确地表现出进步并达到预计的目标,才能避免被进一步处罚。

三 中医学一流学科研究生面临的问题

目前,中医学学术型研究生教育教学理念未能随着研究生教育教学改革的重心转移而快速转型,教育教学理念未能在规模发展的前提下足够重视质量发展、足够重视研究生课程教学、足够重视研究生课程的中医学内涵意义建设,从而未能充分发挥中医学研究生教学对于研究生培养的重要作用。在教育教学管理机构理念未能转型的基础上,研究生课程教学一线教师同样对研究生教学重视程度不够,重科研轻教学、重理论轻实践、重灌输轻情境及重基础医学院轻中医学,对教学的中医学内涵发展投入的精力较少,使得课程教学的改革流于形式[7]。

中医学一流学科学术型研究生自身也面临着一些问题。首先,中医学学术型研究生并不具备构建系统的方证体系的能力。中医学专业的本科学生主要通过学习中医基础理论、中医诊断学、中药方剂及临床各科,层层递进地奠定中医学知识基础。然而,受到培养计划的局限,本科教学内容的深度有限,未能建构起有意义的中医学内涵世界,不能建立系统的方证体系,也未能实现中医学理论体系的立体化建设以及实践性再现。

其次,中医学学术型研究生没有形成中医学思维。中医学的思维方法是中医学对人体生命、健康、疾病等医学重大问题的理性认识过程和方法的总和。古代哲学思想和方法渗透到中医学中,帮助中医学构筑了独特的医学理论体系。气一元论、阴阳学说、五行学说的基本观点和方法引入中医学,与中医学自身固有的理论和经验相融合,用以阐释人体的形态结构、生命过程及疾病的原因、机理、诊断和防治等,成为中医学方法学体系的重要组成部分。部分中医学学术型研究生的本科专业并非中医学专业,培养方案设置与中医学专业有所不同,对中医学的基本理论知识掌握不足,对中医的哲学思想理解表面,而且缺乏系统性,未能初步建构中医学思维。中医临床处方用药是中医思维方法的体现,目前的中医处方或多或少存在西医思维的现象,长此以往将严重阻碍中医学的传承与发展。

再者,中医学学术型研究生中医经典古籍阅读量不够,不了解中医的医史源流。大部分中医学学术型研究生学习以基础医学、生物技术、生物信息学分析等前沿追逐为兴趣点,严重忽略了中医典籍。上起周秦,下至清代,历时两千余年,历代医家在著作中留下许多宝贵的学术思维,无论是古代的医学家还是当代的中医学家,其学习经历和成功经验都离不开研读中医古籍文献,但长期以来的中医学教学中不重视典籍的阅读,学生自身在现代医学体系的干扰下也缺乏研读的主观能动性,导致中医内涵质量式创新思维匮乏,更遑论从中医古籍文献中获取发展的基础和前进的方向。

中医学一流学科的众多研究和阐释均是基于中医学的基本哲学理念、思维方法以及方证理论知识体系,故研究生阶段的学术创新要求学生具备中医思维,并能建立系统的方证体系,所以在中医学学术型研究生培养中亟需建构研究生以哲学基础、医史源流、文化传承为主体的学习观,从而丰富和加强研究生中医学内涵质量式创新思维模式。