地方理工院校应用化学专业“121”递进式实验实践课程体系建设及其课程思政探索

作者: 袁亚利 聂瑾芳 李建平 李琳 邹建梅

基金项目:广西高等教育本科教学改革工程项目“‘新工科’背景下应用化学专业‘121’递进式实践课程体系建设探索”(2022JGA203)

第一作者简介:袁亚利(1986-),女,汉族,江苏淮安人,博士,教授,硕士研究生导师,教研室主任。研究方向为手性传感、纳米酶。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.06.022

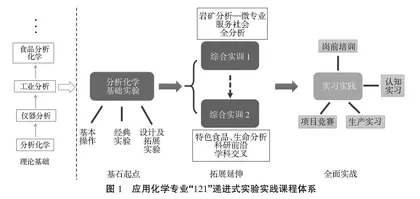

摘 要:基于国家形势政策的转变和地处广西的独特地理区位,桂林理工大学应用化学专业新的定位逐步确立,在保留原有岩矿分析方向的基础上,增设以广西特色食品分析为主、生命分析为辅的发展方向,由此提出“121”递进式实验实践课程体系。围绕设定的基础(分析化学基础实验)、综合(综合实训1、综合实训2)、实战(实习实践)的进阶路线,实验实践体系的思政建设形成“三轮驱动”的总体设计,从教师、课程内容和课程资源三个方面出发,讨论具有本专业及广西地方特色的思政建设的具体实施方案,同时对今后的建设进行一定展望。

关键词:应用化学;实验实践;课程体系;课程思政;地方院校

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)06-0094-04

Abstract: Based on the change of national situation and policy and the unique geographical location of our university in Guangxi, the new positioning of the applied chemistry major has been gradually established. On the basis of retaining the original direction of rock and mineral analysis, the other direction of Guangxi characteristic food analysis and life analysis as the supplement has been added, and the "121" progressive experimental practice course system is proposed. Following the advanced route of the foundation (Basic experiment of analytical chemistry), comprehensive (Comprehensive training 1, Comprehensive practical training 2), and practical course (Practice), the ideological and political construction of the experimental system forms the overall design of "three-wheel drive". The specific implementation plan of ideological and political construction with the local characteristics of the major and Guangxi is discussed from the three aspects of teachers, course content and course resources. Furthermore, a certain prospect for future construction is made.

Keywords: applied chemistry; experimental practice; curriculum system; curriculum ideology and politics; local colleges

桂林理工大学地处广西,是中国面向东盟的重要窗口,具有“一湾相挽十一国,良性互动东中西”的独特区位优势。作为中央与地方共建,以广西壮族自治区为主的理工院校,桂林理工大学大力推进以课程思政为目标的课程建设和课堂教学改革,立足西部,实现培养高级专门应用型理工人才,投身边疆民族欠发达地区经济社会发展,服务国家“一带一路”建设。

实验教学是理工专业教学体系中的重要环节之一,肩负着强化学生对理论知识的理解、训练学生的基本技能、培养学生科学思维的任务[1-3]。实验课程通过实验知识的学习和操作技能的形成,强调培养学生的科技创新能力、独立思维与研究能力,提升学生的综合素质。由此可知,实验课程天然具有比理论课程更加显性的思想政治教育元素,在课程思政建设中有着得天独厚的优势,有利于引导学生将实践与实现中华民族伟大复兴的中国梦相结合,践行社会主义核心价值观。本文以桂林理工大学应用化学专业为例,拟在国家一流本科专业建设的背景下,对新构建的实验实践教学体系中课程思政的建设探索进行阐述。

一 桂林理工大学应用化学专业的定位转变

应用化学专业起源于1986年桂林冶金地质学院(桂林理工大学前身)创立的岩矿分析专业。专业自建成以来,为我国的地质矿产勘探和开发领域输送了大批岩矿分析专业人才。鉴于专业建立初期的理念,为了培养地质矿产领域的分析检测人才,在专业的课程设置中,工业分析是专业核心基础课程,延续的实践实训中的技能实习是围绕岩矿全分析进行生产实习的主要单位,如广西地矿局测试研究中心、桂林地质矿产研究院分析测试中心等,也都是以岩矿分析为核心业务。不过,随着近年来国家相关政策的变化,岩矿开采逐渐成为夕阳产业,依附于该产业的岩矿分析也面临着极大的挑战。同时,学校本身的定位也从原本的冶金地质专业学校,转为以工为主、理工结合、多学科协调发展的多科性高等学校。在这样的背景下,应用化学专业就处在了专业转型的岔路口,究竟该何去何从,是一个非常严峻的问题。

经过对兄弟院校、用人单位、广西本地经济产业等多方面调研,结合专家意见(食品安全、生命分析领域为未来的潜力行业),教研室充分讨论,最终确定专业的定位为立足广西,在保留原有岩矿分析方向的基础上,增设以广西特色食品分析为主、生命分析为辅的发展方向。要抓住“一带一路”机遇,培养引领广西经济振兴、为广西边区全心奉献的高级应用型人才。

二 实验实践体系设计建设

桂林理工大学的应用化学专业从建立初期的岩矿分析,发展到现阶段转型的食品、生命分析,一直是以分析化学为基础,属于理科专业。在新工科建设的浪潮下,具有坚实的工程实践能力、跨学科视野和创新能力的人才培养目标对包括理科在内的各个专业都提出了新的要求[4-6],尤其是实验实践课程体系的调整改革。基于上述专业人才培养目标,计划将专业实践课程重新整合,依托分析学科主干理论课程,构建“121”递进式实验实践课程体系(图1):以分析化学实验为基石,夯实学生基础实验技能;以综合实训1和综合实训2为两个拓展延伸方向,提升学生解决复杂问题的高阶能力;以实习实践为全面实战平台,最终达成高素质“准化学分析工程师”的培养目标。

分析化学实验作为分析化学课程理论的第一检验场,从低阶的重复现有实验到高阶的自行设计方案,以逐步进阶的方式强化学生对理论内容的理解和应用。分析化学实验作为实验实践体系的起始环节,强调培养学生的创新能力、独立思维与研究能力,以充分迎合下游课程的需要。

综合实训的内容密切联系生产实际,目前设置为两大主要方向,一是专业传统特色优势的岩矿分析,二是专业转型后的食品、生命分析。通过岩矿分析的技能培训,学生掌握硅酸盐矿的全分析过程。同时,面对东盟国家矿产资源开发的新形势,应用化学专业计划将该部分内容打造成微专业,作为岩矿分析的国际课程,帮助东盟国家培养自己的岩矿分析人才,实现服务社会、服务“一带一路”的目标。在食品和生命分析板块,学生学习对广西特色农产品的质量监控、风味分析溯源,以及科研前沿的生命分析课题。该部分整合了仪器分析实验、工业分析实验、食品分析化学实验、技能实习等多门课程实验,着力培养学生从方案设计到仪器使用的全面和跨学科的综合能力。通过这一阶段的训练,学生对自己的专业将有更深刻的认识和理解,专业认同感得到有效提升。

实习实践是在具备了以上专业知识和能力的基础上,学生进入检测机构、生产和分析单位,在一线进行岗前培训、认知实习以及最终为期七周的生产实习。同时,结合各种科技竞赛,检验学生所学理论知识和实验能力,并反哺教学。通过这样多元、全方位的培养模式,可以真正实现服务地方的应用型人才培养目标,实现学生从学校课堂到社会岗位的无缝接轨。

三 实验实践课程体系中课程思政建设实施

以分析化学实验为起点构建的实验实践课程链,在应用化学专业的整个课程体系中起到了贯通基础与专业核心课程的作用,在人才培养方案中扮演着至关重要的角色。如果在这条课程链中能够施行有效的课程思政教育,对于整个课程体系的育人目标实现将起到积极的促进效果。只有课程做好做深,建设金课,课程思政才有真正的落脚点[7]。

(一) 课程思政建设总体思路——三轮驱动,知行合一

应用化学的专业课程体系按内容形式可划分成理论基础、实验实训、实践实习三大类型。与理论课相比,目前实验实践的课程思政建设相对薄弱,受到的重视程度不足。事实上,实验实践课程中诸如通过实际操作,培养学生独立工作和独立思考的能力,培养学生实事求是、细致严谨的科学态度等培养目标,都与社会主义核心价值观的内涵密切相关,在开展思政教育方面,有着得天独厚的优势。如图2所示,依据三大模块课程紧密相连、互为依托、逐步进阶的关系,确立理论课程为第一层级“知”,实验实训课程为第二层级“行”,实践实习(各类实习、学科竞赛)为第三层级“成”,推行“三轮驱动”的价值引领。

通过剖析课程设置逻辑,不断输出三大层级课程为协同整体的意识,帮助学生树立知、行、成的链条式目标。因此,在专业课程体系中,每一层级的课程都要建立与下一层级的网络连接。由此,上一层级的价值理念可以通过课程网络传递到下一层级,并在新的情境中转变甚至衍生出新的情感价值。依赖理论课程较为完善的思政建设情况,实验实训和实践实习课程在传承理论课堂中价值情感的同时,又能借助自身“躬于行”的课程特点,催生出更坚实、更完善、更具内生性的价值理念。由此,课堂内外,第一、二课堂之间互为呼应,“三轮驱动”协同发力,通过多层级课程的同频共振,达成课程体系和价值情感的“知”“行”“成”,最终实现德育教育的知行统一。

(二) 课程教师“二位一体”

建设好金课,教师是第一要素,需要教师从各方面提高认识,内化理念,提升德育水平[8]。教师要从升华教育的理念、固守人才培养的使命、深化高校教师的职责、开拓思政教育的途径、落实立德树人的目标、遵循三全育人的根本等方面,多维度、高站位地理解课程思政的价值蕴涵,充分认清专业课程思政在潜移默化育人、激发价值认同、提升教育效能等方面的优势。习近平总书记强调:“办好思想政治理论课关键在教师,关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性”[9]。

在传统教学中,与理论课相比,实验课受到的重视程度较低。在条件较好的高校,实验课程由实验中心承担,与相应的理论课程分离,理论授课教师不参与实验教学。这样的教学安排,使各部门教师各司其职,发挥最大功效;但在一定程度上,也不可避免地造成了理论与应用教学的割裂。在地方院校,如本校的应用化学专业,由于教职人员有限,理论授课老师往往身兼二职,需要同时承担实验课程的任务。这样“二位一体”的双重角色,使得教师能够将理论课程的重难点顺利迁移至实验课堂,同时,由实验过程中的步骤反推以及拓宽理论,最终实现知识与实际应用的充分结合,教育效能有力提升。