新工科视域下环境工程课程思政建设策略研究

作者: 国洁 安鸿雪 段二红

基金项目:河北省高等教育教学改革研究与实践项目“‘智能+’背景下基于专业认证和课程思政的环境工程实践类课程体系建构与实践”(2021GJJG191);2023年度河北省社科发展研究课题“新工科视域下环境工程课程思政的建设策略研究”(202307028)

第一作者简介:国洁(1979-),女,汉族,河北武邑人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为环境工程。

*通信作者:段二红(1979-),男,汉族,河北石家庄人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为环境工程。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.06.039

摘 要:课程思政和新工科建设人才培养的新要求相切合,二者的融合协同作用将对我国高校的环境工程专业课程建设和未来人才培养发挥重要的指导作用。当前我国环境工程专业的课程思政仍处在初步建设阶段,尚缺乏清晰的课程思政建设原则和与专业紧密结合的指导方针。该文以新工科建设为背景,依据2020年《高等学校课程思政建设指导纲要》和《环境科学与工程类教学质量国家标准(2018年)》,通过对环境工程专业课程思政建设理念和可行性的梳理,提出环境工程专业课程思政的构建原则和具体建设策略,为提升高校环境工程专业教学效果提供新的理论指导。

关键词:新工科;环境工程专业;课程思政;教学方式;生态文明

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)06-0166-06

Abstract: Ideological and political education is an important goal and content of the construction of new engineering major. It plays an important guiding role in the curriculum construction of colleges and universities majoring in environmental engineering and the training of talents in the future. At present, the ideological and political education of environmental engineering in China is still in the preliminary construction stage. The ideological and political education needs an clear construction principles and guidelines closely combined with the specialty. Taking the new engineering major as the background, according to the Guideline of Ideological and Political Education Construction in Colleges and Universities in 2020 and the National Standards for Teaching Quality of Environmental Science and Engineering(2018), this paper sorts out the concept and feasibility of ideological and political education of environmental engineering, puts forward the construction principles and specific strategies of ideological and political education of environmental engineering. The results would provide new theoretical guidance for improving the teaching effect of environmental engineering majors in colleges and universities.

Keywords: new engineering major; environmental engineering speciality; curriculum ideology and politics; teaching methods; ecological civilization

我国高校为满足国家的战略发展需要,要推动现有的高校工科专业向符合时代发展的方向调整和改革。新工科不是局部考量,其建设和发展依赖于国情,以新经济、新产业为背景,教育工作者需要运用创新型、综合化和全周期的新理念、新思维和新方式深入探索研究人才培养的新模式[1]。纵观我国工程类人才的素质培养,普遍反映出学生欠缺解决实际问题的能力和创新能力。因此积极推动工程教育改革,实践能力与创新能力的培养是重中之重。要建立完善的中国特色工程教育新体系,推动我国走向工程教育强国,打造具有国际竞争力的工程教育,事关中国特色社会主义建设及中华民族伟大复兴的成败。继2016年习近平总书记提出“各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应”的要求后,教育部于2017年正式将“课程思政”归为高校学科建设的重要内容[2]。此外,2020年《高等学校课程思政建设指导纲要》中指出高校教育应“结合专业特点分类推进课程思政建设”“将课程思政融入课堂教学建设全过程”。由此可见,课程思政建设已然成为了高校新工科教育的有利推手。

环保事业是绿色生态文明建设的推动力,关乎民族未来,热爱、投身环保事业是新时代环境工程专业学生的重任,课程思政元素在学生的专业培养教育中的融入极为重要[3]。然而当前的环境工程专业在课程思政建设上仍处于起步阶段,课程思政融入的原则和策略还需要不断探索,且其具体的实施也存在诸多问题,需进一步完善课程思政融合的成功案例与规范指引,有效提升课程思政与专业课程的融合度,有质量地提高学生对课程思政的接受度和参与度,切实做到课程思政的润物无声。本研究以《环境科学与工程类教学质量国家标准(2018年)》和2020年《高等学校课程思政建设指导纲要》为指导,通过对环境工程专业课程思政的理念和可行性分析,以新工科为背景提出环境工程专业课程思政的建设原则和具体策略,为提升高校环境工程专业教学效果提供新的理论指导。

一 新工科视域下环境工程专业课程思政建设的可行性分析

高校环境工程专业的课程思政建设是新工科发展的必然产物,是培养环保专业人才的必经之路。新工科首先是理念的“新”,在新工科背景下,高校的人才培养目标由育人转变为立德树人,亟需构建出体现中国特色的高校新工科教育理论体系、专业体系和教学体系,为新一轮环境工程专业课程思政教育教学改革和社会主义现代化建设服务[3]。高校教育工作者要立德铸魂,在专业课程和教学方式方法中深入挖掘蕴含的思想政治教育元素,在培养环保专业技术人才的同时,通过思政入课堂,将“生态文明建设”“‘双碳’发展理念”及“乡村振兴”等重大意义传授给学生,拓宽学生的视野,培养具有社会责任感和家国情怀的高层次环保人才,实现课程育人。

就思政素材而言,新工科视域下环境工程专业的课程思政实践具有可行性。环境工程专业课程思政建设可以从国家悠久的传统文化中提取丰富而朴素的素材。中国古人很早就有“环保治国”的理念[4]。据清代黄本骥编纂的《历代职官表》中记载的“虞”就是中国古代的环境保护部门。“虞”不仅是管理机构同时也是官衔,大部分职能与当代的生态环保部一样,职责是山、林、川、泽的保护与治理[5]。《荀子》中写道:“草木荣华滋硕之时,则斧斤不入山林,不夭其生,不绝其长也。”《齐民要术》中写道:“种三十亩,一年斫十亩,三年一遍,岁收绢百匹,永无尽期。[6]”都体现了一种轮次采伐思想,其内涵即为可持续发展观念。建构环境工程专业课程不仅要向学生传递环境保护、治理的理论知识和实践技能,更需要让学生深入了解弘扬传统文化,更好地追随时代精神。这就要求在高校环境工程专业课程中将专业教育与思政教育有机结合,在潜移默化过程中完成思政教育,在专业知识授课过程中引导学生树立正确的意识形态、价值尺度,在掌握学科专业能力的同时,潜移默化地陶冶品德情操、提升精神境界,勇于创新,展现出开放自信的中国姿态。

就实施机制而言,新工科视域下环境工程专业的课程思政实践具有可行性。教师可以在教学过程中有规划、有逻辑地引入思政教育素材,营造积极向上的思政授课氛围,在授课过程中以直接或间接的方式向学生传递正确的道德规范、思想认知和政治理念,引导学生主动接受思政教育,实现自我成长。教师在课程思政建设过程中应贯彻“立德树人”的理念,及时检查学科专业知识讲授是否清晰、学生接收知识是否到位、思政教育是否落实。

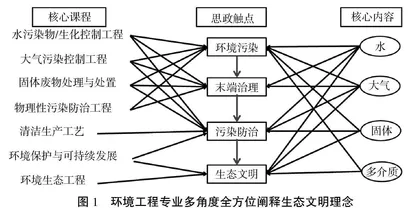

就当代精神内涵而言,新工科视域下环境工程专业的课程思政实践具有可行性。高校的环境工程专业教育应清醒认识到自身课程体系在与德育教育相互渗透的关系上具有很大的优势,进而致力于在课程建设中将智育与德育完美融合,形成新工科建设体系之下更先进、更完善的环境工程专业课程思政体系。环境工程专业课程体系聚焦特色行业污染物识别与管理、防控与安全处置和清洁生产技术等,课程内容融合党和国家的环境保护方针政策、时事热点和科技前沿,深度挖掘课程中的家国情怀、法治意识、社会责任、人文精神和仁爱之心等思政元素,系统衔接课上和课下教学活动与学业评价,促进学生实现学习方式由表层学习向深层学习转变,实现专业知识教育与思想政治教育全方位和全过程融合。

二 新工科视域下环境工程专业课程思政的构建原则

(一) 树立教学思想,改革教学内容

高校环境工程专业的课程思政引入,不单单是专业课程教育与思想政治教育的简单相加,生硬的知识叠加会导致思政内容与学科自身体系相割裂,造成学生的理解障碍。思政教育要与环境工程专业课程自然融合、整体性发展,需要教师树立新的教学思想和大局观,从整体层面改革教学内容;从前期备课到理论教学,再到实践指导,都要贯彻思政教育的引入;从教学目标与方法、教学内容与过程的所有环节推动立德树人教育的系统发展,将智育与德育深度融合,确保思想政治教育理念渗透环境工程专业课程的方方面面,实现学生价值观念、思想道德、专业知识的综合成长。融合角度如下:环境保护方针、政策、法律法规等与法治意识和人文精神融合;环境工程实践和复杂工程问题解决方案对社会进步、经济发展等的影响与工程伦理和社会责任融合;生态环境问题对环境、社会可持续发展影响与家国情怀和科学精神融合;使用专业和工程知识科学分析和解决复杂生态环境问题能力与创新精神和工匠精神融合。

(二) 发挥教师引导作用,鼓励学生自主思考

环境工程专业课程思政作为隐性的思政教育,需要教师准确把握教学重点和课程设计方向,在开展教学设计时要深入理解课程思政的理念,挖掘环境工程学科蕴藏的思政教学资源,加以巧妙地设计与整理,将思政教育融入专业知识,达到使学生潜移默化学习思政内容的效果。

环境工程专业课程思政的建设与实施需要高校教师在课程实践的环节勇于尝试,积极引导学生学习思政的主动性。思政教育并非强制性教育,其通过专业课程中的思政导入唤醒学生内心思想品德的认同感,在关注学生成长之自然性的同时实现教育的最终目的。因此,以“学生主动思考”为主,以“教师积极引导”为辅的情感体验式思政教学能够获得学生更多的情感认同,提升学生对学科内容的专注度,有效调动学习积极性。