新农科背景下能力培养型通识课程改革探析

作者: 王耘 郝振萍 宰学明 郭玲 范俊俊 金潇潇 王淼 徐淑娟

摘 要:“线上线下+虚拟仿真+社会实践”多元融合的教学模式是新农科背景下通识课程教学的一种创新,不仅能解决通识课程参与度低、教学效果差的问题,而且有助于学生和教师“双中心”的深度学习。课程由以园艺与健康慕课课程、虚拟仿真实验和多形式翻转教学为主体的第一课堂,以及以加速知识内化为目的的社会实践、社会服务和创新创业训练为主题的第二课堂构成,形成“以研促教、以赛促学、赛教结合”的教学特色。知识体系对接专业技能提升,重构学习者的学习方式,提升学生和老师的创新意识、科研素养和可迁移能力,使其成为健康生活的实践者、倡导者和传播者。在新农科教育背景下,优化农学通识课程的混合式教学模式扩大农学知识的受众面,培养多学科背景学生的“三农”情怀,引导学生认清在创造社会价值过程中的自身价值和社会定位,激励更多学生投身美丽乡村建设。

关键词:新农科;通识课程;“双中心”能力提升;混合式教学;园艺与健康

中图分类号:G642.3 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)07-0123-05

Abstract: It is an innovation under the background of the new agricultural science construction to establish a diversified teaching mode of online and offline mixing, virtual simulation experiment and social practice. It can not only solve the problem of low participation in the course, but also help both students and teachers to focus on deep learning. The teaching team constructed the theoretical teaching content and chimeric virtual simulation experiment of the MOOC course Horticulture for Food and Nutrition Security. The curriculum knowledge system combines students' professional skills to enhance students' motivation to study general education courses. This course focuses on the combination of teaching with students' social practice, innovation and entrepreneurship training and social service. In the process of teaching, we create the second classroom in the field, construct the multi-level teaching mode of "theoretical learning-innovation practice-ability improvement", and explore the teaching characteristics of "promoting teaching by research, promoting learning by competition, and combining teaching with competition". This teaching method enables students and teachers to become practitioners, advocates and communicators of healthy living, and to improve their teaching and research literacy. Under the background of new agricultural education, students of various majors are trained to realize their own value and social orientation in the process of creating social value. It encourages more students to devote themselves to building beautiful villages.

Keywords: new agricultural science; general courses; "dual-center" capability enhancement; mixed teaching model; Horticulture for Food and Nutrition Security

新农科建设紧随美丽中国、健康中国、乡村振兴等国家战略和地方需求,不断变革和发展传统的农科知识体系,交叉融合多学科知识,以适应全球新技术革命与产业变革[1],这要求我们培养出技能和创新相结合的“三农”工作队伍。本文结合园艺与健康课程混合式教学及“双中心”能力提升训练经验,阐述学生如何利用互联网平台、翻转课堂和虚拟仿真实现自主学习以及利用校内外实践和创新创业竞赛等方式达到提升能力的目标;如何利用农业通识课程优势,让更多的学生关注国情、关注农耕文化、关注新乡村建设,达到提升农业通识课程质量的目标。

一 新农科建设背景下农业通识课程面临的问题及解决方案

各大农林院校的新农科建设正如火如荼地开展,但是对于一些综合性大学,往往非农专业的学生由于对农学课程接触较少,存在对农业缺乏社会认同感、价值认同感和职业自信[2],很难引导造就出知农爱农的新型农林人才。农业通识课程是让学生主动接触涉农知识的一条捷径。该类课程具有通才培养优势,有助于提高学生创新思维能力、表达能力、道德和伦理素养、职业规划与准备等[3]。然而现有涉农通识课尤其是选修课程往往缺乏顶层设计,因而容易忽视学生参与课程实践活动以及对学生思维能力和动手能力的开发,造成了教师和学生双重“划水”的现象。探索如何将农业通识课程与大学生的发展需求和兴趣点相匹配,提高学习主动性;如何重构教学内容打破专业壁垒,推动学科交叉融合;如何利用课程建设和教学实施,提升学生和教师的可迁移能力的改革势在必行[4]。

后疫情时代,随着教育理念的发展、教学内容的更新、教学技术的现代化等变化,线上线下混合式教学模式逐渐成为符合Z世代大学生学习方式的教育新常态[5]。本课程通过不断改革,形成了多元融合的教学模式,满足了学生实践知识探索的需求,强化了学生的自主学习能力,突出了教与学的相互融合,推动了教师教科研能力的提升。引导更多跨专业学生参与农业农村现代化建设,培植跨学科的乡土人才队伍,为乡村振兴提供新动能。

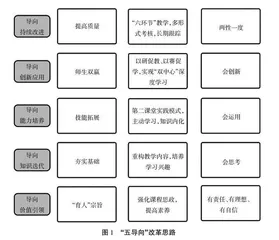

二 “五导向”教学改革思路

园艺与健康是一门跨学科的通识性课程,课程组确立“五导向”设计思路(图1),搭建“教学做”一体、“教研赛”融通的育人平台,以立德树人为根本使命,以“三有三会”课程目标和学生创新创业能力培养为核心,实现双向能力的提高,助力健康中国建设和乡村振兴的全面推进。

第一,以“育人”为宗旨,导向价值引领。从事农业农村工作,需要树立“扎根大地、科技兴农”的思想,立德筑魂非常重要。课程组将劳动教育和德育内涵融入通识课程,用鲜活的思政案例回答“为谁培养人”和“培养什么人”的问题。引导学生了解扎根祖国大地的历史责任和“三农”情怀,养成求真务实、开拓创新的工匠精神,树立正确的专业价值观。

第二,互联网“赋能”,导向知识迭代。遵循“注重基础理论知识,结合创新研究”的原则,重构教学内容,引入智慧农业、农产品安全等课程周边学科的新理论、新技术、新成果,不断更新拓展在线课、虚仿实验、微视频资源库等信息化教学资源库,增加课程趣味性、科学性,使课程内容向深度和广度拓展。解决课程知识架构老旧,学生参与度低,教学效率低等问题。

第三,靶标“两性一度”,导向能力培养。基于学生个性化发展及创新能力培养需求,拓展通识教育知识结构体系,设计创新型探究式教学内容,优化教学方式。采用翻转课堂的项目式教学和赛教融合型Sandwich教学法[6],引导学生主动学习,培养独立思考的习惯,提高在探索中发现、分析和解决问题的能力;设置农民讲堂、中小学劳动课堂、农事帮扶和农业科技宣传等形式的社会实践环节,反向促进学生学习效能。

第四,创新“园艺+”培养,导向创新应用。融合营养、医学、食品安全、智慧农业和国防等多学科交叉知识点,将农学知识渗透在生活中的方方面面,让不同专业背景的学生共享知识与技能。挖掘园艺产品的“热点”和“前沿”,打通多元思维,植入创新基因,满足新时代对人才创新能力培养的需求。

第五,“六环节”教学,导向持续改进。在“教师导学、学生自学、小组研学、现场综学、循环评学、长期跟踪”的过程中多结点、多途径收集数据,优化测评体系,增加成果考核和课程结束后的跟踪反馈,对教学方法、课程建设、“双中心”能力进行可持续改进。

三 能力培养型通识课程构建与实践

在新农科建设背景下,围绕金陵科技学院新型应用型大学的办学定位,以园艺与健康课程为改革试点,将OBE理念、人才差异化培养等现代教育教学思想融入课程,课程组制定了“三有三会”(有责任、有理想、有自信、会思考、会运用、会创新)的目标,拓展了学生实践创新能力的途径,经过多轮教学实践打造了可持续性改进的能力培养型通识课程教学新模式,提高了农业通识课程育人能力。课程教学设计如图2所示。

(一) 顶层设计,立德树人

加强课程统筹规划,结合专业教学、第二课堂和养成教育等,融合价值塑造、知识传授和能力培养,课题组科学设计总体架构和标准体系,引导学生践行社会主义核心价值观,培养“三农”情怀和创新创业意识[7],激发学生学习内动力。通过对大量资料的汇集和对学生兴趣点的调研,重构教学内容,涵盖水果、蔬菜、花卉、茶、食用菌、药用植物六大类园艺作物,剖析产品的自然、社会和科学属性,分析其与人类关系。以荔枝保鲜为例,运用动画讲解采收后呼吸作用和贮藏保鲜之间既对立又统一的关系,使学生学会全面、辩证看待和分析问题,了解抓住事物主要矛盾的重要性,并延伸出保鲜新技术的创新开发,凸显我国劳动人民和广大科研工作者勇于创新的民族精神,引导学生树立创新科技、服务国家、造福人民的思想,增强学生服务乡村振兴的使命惑和责任感。

(二) 因材施教,整合提升

课程以学生为中心,以自主学习为核心,以提升能力为导向。教学过程中树立强烈的“学生意识”,全面了解学生,遵循学生身心发展规律、教学规律和教学基本原则,加强与实际生活的联系,提高课程的知识性和趣味性,发挥学生的主体作用,提高课程参与度,从而提高教学质量。通识课的学生来自不同的专业,对所学内容的知识储备不同,混合式教学模式满足了针对不同知识背景和学习能力的同学开展不同教学策略的要求:零基础的同学采取课前自学方式,课堂以学习过程中的问题为导向引导探究,课后利用更多碎片化的时间通过视频回放等方式反复强化学习效果,教师利用线上工具了解学生学习状态进行督学;有一定学习能力的同学主要采用模块化自主学习方式,教师对凝练出的高层次问题进行答疑讲解,实时参与学生讨论和互动,从而实现个性化辅导;学习能力较强的学生需要更多的课外实践完成学习内容的内化和升华,本课程配套多种课外实践形式进行创新创业训练,如开设开放实验室及参与全国农产品质量安全与营养健康科普站工作、技能竞赛和在线课制作等帮助学生提高综合能力。课程组在制作线上教学内容时自主设计了多个动画以提高学生对知识点的直观的理解,动画制作由教师和各专业学生分工合作,艺术学院学生协助漫画形象设计,园艺、食品和人文学院学生参与脚本草拟,动漫学院学生进行动画制作,这种形式的实践使教师更了解学生,学生更了解课程,极大地提高了团队合作能力、学生学习兴趣和效果,反向推动了通识课程教学质量的提高。