结构动力学课程思政教学实践探索

作者: 贺文宇 王佐才 扈惠敏

摘 要:研究生专业课程思想教育是实现高校育人目标的重要途径。为促进高校研究生的专业理论教育水平与思政教育水平协同发展,需将思政教育融入“三全育人”综合改革中。该文以结构动力学课程为例,探索高校研究生专业课程思政教学的创新方法,并提供代表性实施案例。将课程思政贯穿于专业课教学内容,提升高校育人实效,增强新时代研究生素质。

关键词:结构动力学;课程思政;教学设计;教学案例;教学实践

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)08-0025-05

Abstract: The cultivation of ideological and political education of postgraduates is an important way to realize the goal of education in colleges and universities. To promote the coordinated development of professional theoretical education and ideological and political education of graduate students in colleges and universities, it is essential to integrate the ideological and political education into the comprehensive reform of "Three Comprehensive Education". Taking the course of Structural Dynamics as an example, this paper explores the innovative methods of ideological and political education in professional courses for graduate students. Representative implementation cases are provided to integrate the course of ideological and political education into the teaching content of professional courses, thus the education effectiveness and the quality of graduate students are enhanced.

Keywords: Structural Dynamics; curriculum-based ideological and political education; teaching design; teaching case; teaching practice

习近平总书记强调,要坚持显性教育和隐性教育相统一,挖掘其他课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,实现全员全程全方位育人。“三全育人”要落实好立德树人根本任务,把思想政治教育贯穿人才培养全过程和各环节[1]。2020年,《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》)指出:“全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观,这是人才培养的应有之义,更是必备内容。[2]”《纲要》要求高校全面推进课程思政建设,使各类课程与思政课程同向同行,形成协同效应,构建“三全育人”大格局。

本文以研究生结构动力学课程为例,探索高校研究生专业课程思政教学的创新方法,并提供代表性实施案例。将课程思政贯穿于专业课教学内容,提升高校育人实效,增强新时代研究生素质。

一 课程介绍

结构动力学是土木工程专业桥梁与隧道工程、结构工程和减灾防灾及防护工程三个专业方向的硕士研究生学位课程,主要介绍分析动力学基础及运动方程的建立、单(多)自由度体系和分布参数体系动力参数和响应特性、动力反应数值分析方法、离散化分析、随机振动分析和结构动力学专题[3-4]。

结构动力学课程具有较好的哲学性、创新性和前沿性,容易激发学生学习兴趣,培育建设社会主义祖国的使命感和荣誉感,厚植爱国主义情怀,适合培养学生“对立统一”“复杂问题简单化”和“抓主要矛盾”等辩证唯物主义思想,“敬业、精益、专注、创新”的大国工匠精神和作为土木工程师的职业道德和责任意识;凸显课程的价值引领功能,切实提升课程的育人影响力。

二 课程思政教学设计

结构动力学课程的教学目标是:①通过对分析动力学基础及运动方程的建立、单(多)自由度体系和分布参数体系的介绍,使学生系统掌握结构动力学的基本理论和分析方法。②通过结构动力问题分析中的数值分析方法、离散化分析和随机振动分析的介绍,使学生初步具有分析和解决结构动力学的理论研究和实际工程问题的能力。

结构动力学课程的思政育人目标是:①立德树人,把育人作为教学主要目标,推动社会主义核心价值观进课堂,发挥课程的价值引领功能。②在课程教学中,注重实践环节、结合基础设施建造和运维中的典型动力问题,激发学生学习兴趣,培育建设社会主义祖国的使命感和荣誉感,厚植爱国主义情怀,培养学生作为土木工程师的职业道德和责任意识。③结合科研进课堂等环节,在结构动力分析与计算中,培养学生“敬业、精益、专注、创新”的大国工匠精神;培养学生“对立统一”“复杂问题简单化”和“抓主要矛盾”等辩证唯物主义思想。

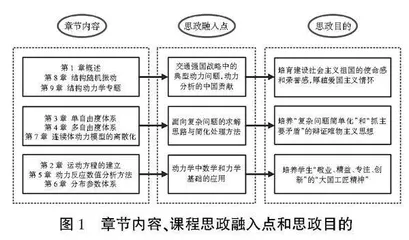

结构动力学采用讲授和案例教学相结合的教学方式,各章节内容、课程思政融入点和目的如图1所示。

三 实施案例

本节以结构动力学概述为例,介绍结构动力学课程思政的具体实施情况。结构动力学概述主要内容包括:了解结构动力分析的必要性和动力荷载的类型;理解结构动力计算的内容、特点和结构离散化方法。思政融入点为结合基础设施动力灾害事故,介绍结构动力学的重要性和交通强国战略;从哲学的角度对比静、动力的区别,分析离散化方法的特点;介绍有限元的中国贡献和有限元软件的现状。思政目的为激发学生学习兴趣,培育建设祖国的使命感和荣誉感,厚植爱国主义情怀;培养学生作为土木工程师的职业道德和责任意识;培养学生辩证唯物主义思想。结合专业培养目标和课程思政目标,设计了实施方案,具体如下。

(一) 动力学分析的必要性

本节主要结合基础设施动力灾害事故(如地震、风灾、爆炸和撞击等),介绍结构动力分析的重要性,培养学生作为土木工程师的职业道德和责任意识。

1)动力学分析的必要性——结构地震反应。以汶川地震(图2)和海地地震(图3)为例,介绍地震作用下基础设施的破坏情况和破坏形式。

2)动力学分析的必要性——桥梁风效应。以塔科马悬索桥风毁事件(图4)、鹦鹉洲长江大桥和虎门大桥涡激振动(图5)为例,播放视频资料,介绍风荷载作用下桥梁的振动和破坏形式。

3)动力学分析的必要性——结构爆炸效应。以天津市北辰区预制板结构爆炸事故(图6)为例,介绍爆炸荷载作用下高层建筑的振动和破坏形式。

4)动力学分析的必要性——结构撞击效应。以世贸中心遭受客机撞击后倒塌事故(“9·11事件”)(图7)为例,介绍撞击荷载作用下高层建筑的振动和破坏形式。

采用提问和讨论的形式,让学生谈谈对动力荷载破坏基础设施的认识,加深学生对动力学分析必要性的理解。激发学生学习兴趣,培养学生作为土木工程师的职业道德和责任意识,培育学生建设祖国的使命感,厚植爱国主义情怀。

5)动力学分析的必要性——交通强国战略。以港珠澳大桥(图8)为例,首先介绍中国在基础设施建设,尤其是桥梁工程领域的成就和国际地位,增强专业认同感,厚植爱国主义情怀;其次介绍中国的交通强国战略及其实施过程中面临的众多需要解决的动力学问题,培育建设社会主义祖国的使命感。

(二) 动力荷载

以图9为例介绍静力学与动力学的区别和联系。动力学是研究结构的动力特性,在建立动力学方程时,将惯性力反向作用在结构上作为一种形式上的静平衡,将动力问题比拟为静力问题,动、静对立且统一。从方法论的高度阐释结构动力学之道,既可以提高学生学习兴趣,又可帮助学生加深理解,提高分析问题和解决问题的能力,培养学生辩证唯物主义思想。

(三) 动力分析的内容和特点

以图10—11为例,介绍动力学研究的内容和特点。从源头上解释为何动力学与静力学有着本质的区别,培养学生树立“抓问题本质”的辩证思维体系。动力学研究内容主要包括动力响应分析和动力特性分析,两者之前存在相互转换关系,体现了方法论中“对立统一”的思想,将复杂的时域问题转化到模态域研究,体现了方法论中“复杂问题简单化”的思想。

(四) 动力分析的离散化方法

以图12—14为例,介绍动力分析的离散化方法,即集中质量法、广义坐标法和有限单元法,从方法论的角度,突出如何从一个复杂无限(质量、变量和单元)的问题变成简单有限(质量、变量和单元)的问题,充分展现辩证唯物主义思想在结构动力学领域的应用。

以图14为例,介绍结构动力分析之有限单元法方面,我国冯康院士“独立于西方创始了有限元方法”等故事,改变以往众多学生以为有限单元法纯粹是西方创立的印象,凸现我国科学家在重大计算方法创新中的贡献,增强学生的国家荣誉感和民族自豪感。

以图15为例,介绍目前国际主流的计算软件ANSYS、SAP、NASTRAN、ADINA和ABAQUS等,均为国外产品的情况,引用中国工程院郑皆连院士指出的“中国是桥梁大国却非桥梁强国,输在了软件上”,激励学生发奋图强,培育学生建设社会主义祖国的使命感和荣誉感,厚植爱国主义情怀。

四 特色与创新

(一) 凸显中国特色

结合动力学领域的中国成就和中国短板而展开,重点讲述了中国交通强国战略、独立于西方创始了有限元方法,增强专业认同感、国家荣誉感和民族自豪感,厚植爱国主义情怀;介绍了中国有限元软件开发方面被“卡脖子”的现状,激励学生发奋图强,培育了学生建设社会主义祖国的使命感。

(二) 传播哲学思想

深度挖掘提炼结构动力学中蕴含的哲学元素,介绍结构离散化分析时,从方法论的角度,突出如何从一个复杂无限的问题变成简单有限的问题,介绍处理静力学和动力学区别时将动力问题比拟为静力问题,强调动、静对立且统一,培养了学生“对立统一”和“复杂问题简单化”等辩证唯物主义思想。

(三) 正视焦点问题

正视结构动力学领域的焦点问题,介绍了2020年结构动力学领域最关注的虎门大桥和鹦鹉洲长江大桥异常振动事件,加深了学生对动力学分析必要性的理解,激发了学生学习结构动力学的积极性和主动性,培养了学生作为土木工程师的职业道德和责任意识。

五 结束语

结构动力学是土木工程专业桥梁与隧道工程、结构工程和减灾防灾及防护工程三个专业方向的硕士研究生最主要的学位课程之一。本文以结构动力学课程为例,对标《纲要》,结合课程良好的学性、创新性和前沿性,探索了高校研究生专业课程思政教学的创新方法,并提供代表性实施案例,进而将课程思政贯穿于专业课教学内容。课程实践激发了学生学习兴趣和建设祖国的使命感和荣誉感;培养了学生辩证唯物主义思想、大国工匠精神和作为土木工程师的职业道德和责任意识,实现了课程的价值引领功能。

参考文献:

[1] 张润杰,齐成龙.实现全员全程全方位育人(新知新觉)[N].人民网,2020-02-20.

[2] 高等学校课程思政建设指导纲要[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html?eqid=b04748c500024fb1000000036447884a.

[3] 李东旭.高等结构动力学[M].北京:科学出版社,2018.

[4] 刘晶波,杜修力.结构动力学[M].北京:机械工业出版社,2019.

基金项目:安徽省新时代育人质量工程项目(研究生教育)“结构动力学课程思政示范课程”(2022szsfkc020);安徽省高等学校省级质量工程项目“桥梁工程课程思政示范课程”(2021kcszsfkc326)

第一作者简介:贺文宇(1986-),男,汉族,江西萍乡人,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为土木工程教学方法与教学改革。