以产业需求为导向的产教融合研究生培养模式探索与实践

作者: 刘敏 王耀南 江未来 何赟泽

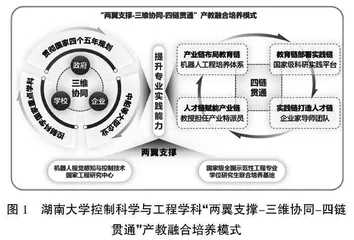

摘 要:为顺应社会经济高速发展对人才的迫切需求,促进人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合,进一步优化产教融合人才培养模式,解决现阶段存在的校企合作不稳定、产学相对脱节、多主体协同机制不完善的问题,湖南大学控制科学与工程学科提出以产业需求为导向的“两翼支撑-三维协同-四链贯通”深度产教融合人才培养模式,以构建校内校外双实践平台为两翼支撑,完善学校、企业、政府三维协同机制,贯通产业链、教育链、实践链及人才链,将产教融合贯通产学研全过程,全面提升研究生的专业实践能力,在新时代高层次应用型工科人才的培养上取得显著的成效,实现研究生培养模式改革和产业迭代双统筹发展,可供国内外高校借鉴。

关键词:工科专业;研究生人才培养;创新实践能力培养;产教融合;多元主体协同

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)08-0034-04

Abstract: With the rapid development of social and economic, in order to promote the all-round integration of structural elements about the talent supply-side and industrial demand-side and optimize the talent cultivation mode in industry-education integration, control science and engineering discipline of Hunan University proposes a new graduate cultivation model base on industry-education integration called "two-wing support, three-dimensional collaboration, and four-chain connection" to solve the problems of the instability of college-enterprise cooperation, disconnection between production and learning and the imperfection of multi-agent coordination mechanism. It comprehensively improves the practice ability of graduate students by building the on-campus and off-campus dual practice platform, improving the three-dimensional coordination mechanism of college, enterprises and governments and connecting the industrial chain, education chain, practice chain and talent chain to integrate industry through the whole process of education. The method has achieved remarkable results in cultivation of high-level engineering talents and realized the reform of graduate training mode and the development of industrial at the same time. It can be used for reference by universities at home and abroad.

Keywords: engineering specialty; graduate talent training; the cultivation of innovative practical ability; integration of production and education; multi-subject coordination

随着中国特色社会主义进入新时代以及创新驱动发展战略的深入实施,产业对于人才的需求愈加迫切, 但由于体制机制等多种因素影响,目前我国工科人才培养供给侧和产业需求侧差异化严重,人才的教育供给和产业需求在结构、质量和水平上还不能完全适应[1]。传统的工科研究生人才培养模式由于学校师资和硬件条件的限制,实践教学内容陈旧、滞后,与产业实际生产需求不匹配,培养出的工科研究生往往缺乏解决实际复杂工程问题的能力,难以满足产业的需求。因此,工科研究生的培养必须走产教融合道路,构建以产业需求为导向的产教融合研究生人才培养体系,培养出高层次、应用型、复合式的工程技术型人才[2]。

产教融合研究生人才培养模式的核心优势在于能够提供实际问题情境、实践创新的环境以及必要的相关资源,以产业需求为导向,培养高层次应用型人才,提高研究生的创新实践能力与解决复杂工程问题的能力[3-4]。但是,目前产教融合的推进陷入了内卷化困境,虽然规模不断扩大,但培养效果无法得到突破,行业企业与高校割裂的问题仍然严重,校企协同、实践育人的人才培养模式还远未成形[5],需要进一步优化产教融合培养模式,加深高校与行业之间的联系。

在产教融合研究生人才培养模式的探索中,湖南大学控制科学与工程学科经过不断探索和实践,提出了贯穿产学研全过程的“两翼支撑-三维协同-四链贯通”产教融合人才培养模式。该模式实施以来,加深了行业与高校的联系与合作,打造了地方政府、企业和高校三方互利共赢的局面,有效提升了新时代工科研究生的创新实践能力,促进了区域经济的协调发展。基于此,本研究将深入阐述“两翼支撑-三维协同-四链贯通”产教融合人才培养模式,以期为同类高校的研究生人才培养提供参考。

一 现阶段工科研究生产教融合培养模式存在的困境

经过多年的探索与实践,产教融合人才培养模式的探索与实践已经取得一定的成效,但是受制于自身及外部诸多因素,产教融合陷入“内卷化”,实际效用没有实现明显增长[5]。其主要表现在校企合作不稳定、产学相对脱节、多主体协同机制不完善三个方面。

(一) 校企合作浮于表面,缺乏有效深度合作

校企合作是产教融合之中最关键的部分,但是由于高校和企业在此过程中的目的存在差异,导致了两者合作浮于表面,缺乏有效深度合作,难以建立长期稳定的合作关系。企业以市场机制为主导,以营利为目的,重视效率与创新;而高校受政府领导,以育人为目的,崇尚公平与互动,两者之间的差异会在合作中形成矛盾,难以达成共识[6]。由此,现阶段企业参与产教融合的目的更多地变成了通过参加产教融合,从而获得优惠政策的支持,而不是与高校一起进行共同研发,培养高层次人才,校企合作的形式也大多是组织学生参观企业,签订项目合作协议,定期开展讲座,教师交流等浅层合作活动。

除此之外,现阶段的校企合作大多还依托在人情关系的基础上[5],难以建立一个长久且稳定的合作机制,这进一步降低了企业参与产教融合的积极性,使得企业未能真正深入地参与到产教融合人才培养的过程中来。

(二) 高校师资与硬件条件受限,产学实践课程内容滞后,产学相对脱节

由于高校人事制度等因素的限制,高校教师多从高校到高校,缺乏产业一线的经验,导致了研究生培养过程中出现了重课堂实验、轻工程实践,重验证性科研、轻创新性科研,重学术探索、轻产业落地等问题,即使开设了产学实践课程,内容也难以与当前产业需要相匹配。其次,高校的硬件设备难以支持学生的产学实践,产学实践平台大多都是十年前甚至二十年前的设备,且数量和使用时长难以满足学生的需求,所以现在大多高校的实践课程的方式还是“课堂授课+电脑仿真+实验验证”的形式,难以提升工科研究生解决产业实际复杂工程问题的能力、实际动手操作能力以及创新实践能力,无法满足产业生产需求。

(三) 政府、企业和高校多主体协同机制不完善,产教融合效果难以突破

多主体协同机制的建立是构建长效培养机制的必然要求,也是最有效的整合各方优势资源的途径[7]。理想情况下,地方政府应以区域经济发展为目标,制定相关的政策法规,提供经费投入,税收减免等政策支持,引导和促成企业与高校合作,在当地建设人才联合培养基地,促进地区经济发展。企业应该以产业创新升级为目标,提供先进生产技术,培养生产需要的高层次应用型人才,与此同时利用政策支持和高校深厚的科研积累,解决产业生产难题,实现产业升级。高校以培养学生创新实践能力为目标,充分利用三方资源,以产业需求为导向,培养出能解决实际复杂工程问题的工科研究生。

但实际情况是,三方对自己在产教融合中应发挥的作用、所承担的责任与义务认识不清[8],未能充分发挥政府引导协调作用,企业支撑主体作用以及高校核心主体作用,导致多主体协同机制未能有效建立,产教融合人才培养模式效果难以取得突破,从而实现三方共赢。

二 以产业需求为导向的产教融合研究生人才培养模式

产教融合的目的是能够培养出具有解决复杂实际工程问题能力和创新实践能力,与产业需求相匹配的高层次应用型人才,这需要各参与主体有开展产教融合的内在需求与动力,各主体能做到互利共赢,在追求本体价值的同时也兼顾其他参与者的利益诉求,立足当代,着眼未来[9]。为实现上述目标,解决现行产教融合中存在的问题,本文以湖南大学控制科学与工程学科为例,如图1所示,阐述“两翼支撑-三维协同-四链贯通”产教融合人才培养新模式。

(一) 两翼支撑,搭建校内校外双实践平台

校内实践平台的建设除了能为学生提供更多的实践机会,也应为学生去企业生产第一线实践打下基础,培养学生一些基础的实践动手能力,让学生对最新生产设备与生产技术进行了解,缩短学生在生产一线适应的时间,更好地把握在企业一线实践的机会,同时也减轻了企业培训的负担,在一定程度上有利于增加企业的参与积极性。

以湖南大学控制科学与工程学科为例,在校内建设实验工程中心,利用学校积累的科研成果搭建线上、线下一体化生成实践平台,为学生提供充足的实践机会,培养学生实践动手能力,加深学生对先进生产设备和生产技术的认识。除此之外,实验工程中心以项目为驱动,鼓励学生参与科研与实践项目,将学院已有的研究成果进行转换、落地,提升学生解决实际复杂问题的能力的同时,创造实际社会经济价值。在此基础上,加强与当地龙头企业的合作,打造校企研究生联合培养基地,将具有一定实践能力的学生,送到生产一线进行生产实践,并派遣有经验的教授随同,进一步提升学生创新实践能力的同时,探索解决企业生产存在问题的方法。

通过“两翼支撑”的方针,齐头并进搭建校内校外双实践平台的措施可以有效增加学生的实践机会,减轻企业培养负担,更有效地服务于人才培养、科学研究、产业实践和成果转化,提升研究生的创新实践能力,促进产业迭代发展。

(二) 三维协同,构建校、企、地三方共赢机制

为满足区域发展的人才需求,培养能够面向产业的高层次应用型人才,解决企业关键技术难题,需要“校-企-地”三维协同,深度合作,形成高校、企业以及地方政府互利共赢的产教融合机制,打造利益共同体。

地区政府对地方政策和地区发展需求具有清晰的认识,可以为校企合作提供有力的政策支持与法律保障,协调当地企业与高校之间建立长效合作机制,如落实财税用地等优惠政策,降低校企合作的成本。与此同时,地区政府可以整体把握区域发展所需的高层次应用型人才,有针对性地辅助校企培养满足当地需求的技能型人才,同时利用高校科研资源,推动当地产业发展,促进当地社会经济的发展。