课程思政融入现代制造技术课程的教学探索

作者: 尹洋 任登洲 陈宏 封志明 王强

摘 要:现代制造技术是指利用先进的技术和方法来设计、制造、生产产品的过程,是机械制造专业学生必须掌握的技术前沿课程。为进一步落实教育部提出的课程思政建设,该文设计课程思政与专业知识点相结合的方法,梳理并提出课程思政的引入案例,来强化学生的情景认知能力,增强学生的工程素养和工程实践意识,实现知识传授与价值引领相统一,以达到人才和人品双培养的教学模式,为未来机械制造专业学生培养创新性思维打下良好基础。

关键词:现代制造技术;课程思政;创新性思维;人才培养;工匠精神

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)08-0097-05

Abstract: Modern Manufacturing Technology refers to the process of designing, manufacturing, and producing products using advanced technologies and methods. It is an essential cutting-edge course that mechanical engineering students must master. In order to implement the curriculum and ideological education proposed by the Ministry of Education, this article proposes a method that combines ideological education with professional knowledge, structures and presents cases of incorporating ideological education into the curriculum to enhance students' situational cognitive abilities, improve their engineering literacy and awareness of engineering practices. This approach achieves the integration of knowledge impartation and value guidance, aiming to cultivate students in both talents and character, and lay a solid foundation for fostering innovative thinking in future mechanical engineering professionals.

Keywords: Modern Manufacturing Technology; curriculum ideological and political education; innovative thinking; talent cultivation; craftsmanship spirit

现代制造技术是指利用先进的技术和方法来设计、制造、生产产品的过程。其包括各种先进的工具、设备、系统,以提高生产效率、质量、可持续性。现代制造技术涵盖了诸多领域,如计算机辅助设计和制造、数控机床、自动化和机器人技术、材料科学和工程及先进的生产工艺等。这些技术的应用可以实现高效率、高精度、灵活性和可持续性的生产,推动制造业的发展和创新。而现代制造技术是介绍先进设计技术、先进制造工艺技术、制造自动化技术、先进管理技术和先进制造模式等的原理和方法,为机械类学生系统进一步的课程学习和科学研究打下坚实的基础的一门课程[1],课程的重要性不言而喻。

2019年,《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》中提出,把思想政治教育贯穿人才培养全过程。坚持把立德树人成效作为检验高校一切工作的根本标准[2],用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,加快构建高校思想政治工作体系,推动形成“三全育人”工作格局。众多高校已经将课程思政建设作为落实立德树人根本任务的关键环节,坚持知识传授与价值引领相统一、显性教育与隐性教育相统一,充分发掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源,建成一批课程思政示范高校,推出一批课程思政示范课程,选树一批课程思政优秀教师,建设一批课程思政教学研究示范中心,引领带动全员全过程全方位育人。

一 课程思政的内涵

课程思政是指在高校课程中融入思想政治教育的一种教育模式。其旨在培养学生正确的价值观、思想道德、社会责任感,使其具备良好的政治素养和综合素质。下面是课程思政的内涵,从几个方面进行阐述。

首先,课程思政注重学科知识与思想政治教育的有机结合[3]。在工科专业课程中,教师们通过选取与思政教育内容相关的案例、理论、实践,将思政教育融入到学科知识的教学中。这既有助于提高学生对学科知识的理解和应用能力,也培养了学生的社会责任感和创新意识。

其次,课程思政强调问题导向和实践应用。通过引导学生分析和解决时代和社会面临的实际问题,培养学生的实践能力和解决问题的能力。课程思政注重学生的主动思考和自主发现,引导学生形成正确的人生观、价值观、世界观,促使他们在实践中锻炼和提升[4]。

再次,课程思政倡导全员参与,共同育人。不仅教师要具有思政教育的专业素养和教学能力,还需要全体教职工共同参与。教职工可以通过思政研讨、教研活动等形式,互相交流和分享经验,形成协作育人的良好氛围。同时,学生也要积极参与到思政教育中,形成良好的学风和学术氛围。

此外,课程思政注重培养学生综合素质。不仅要关注学生的专业知识,还要注重培养学生的思维能力、创新能力、沟通能力和团队合作能力等综合素质。通过开展实践课程、科技创新竞赛等活动,让学生的知识能力与思政素养相互促进,实现全面发展。

最后,课程思政强调多元化和个性化的教学方法。因为学生的背景、兴趣、学习方式各不相同,教师在思政教育中要采用多种教学手段,如案例分析、小组讨论、互动课堂等,激发学生的积极性和主动性,增强教学的针对性和有效性[5]。

课程思政作为高校思想政治教育的重要形式,在积极探索和实践中不断发展。其致力于将思政教育与学科教育相融合,提高学生的综合素质和社会责任感,塑造德智体美劳全面发展的高素质人才。

二 工科专业课程融入课程思政存在的问题和研究现状

(一) 存在的问题

高校工科专业课程融入思想政治教育也存在一些问题,以下是一些常见的挑战和困难。

课程内容过于理论化:有些工科专业课程的思政内容过于抽象和理论化,与学生的专业学习和实践相脱节。这可能导致学生对思政教育的兴趣和关注度不高,无法真正理解和应用这些知识。

教师师资力量不足:一些工科教师在思政教育方面的知识和储备相对不足,缺乏相关培训和教学经验。这导致他们在课堂教学中难以有效引导学生,限制了思政教育的质量[6]。

课程设置缺乏针对性:有些学校的思政教育课程设置缺乏针对性,没有充分考虑到工科专业学生的特点和需求。这可能导致学生对课程内容的兴趣不高,觉得与专业学习无关,降低了思政教育的实效性。

考核方式单一化:一些学校仍然采用传统的考试形式对思政教育课程进行评估[7],忽视了思维能力、创新能力、实践能力的培养。这样的评估方式容易造成学生对课程的应试心态,追求分数而非真正的思政教育效果。

学生参与度不高:一些学生对思政教育持消极态度,缺乏主动学习的动力。这可能与课程设置和教学方法有关,需要通过创新教学手段和激发学生兴趣的方式来提高学生的参与度。

针对这些问题,高校可以通过完善课程设置、提高教师教育培训、探索多元化的教学评估方式等来解决。同时,学生也应该积极参与思政教育的学习和实践,通过与专业学习结合,培养综合素质和社会责任感。

(二) 研究现状

工科课程的内容特点主要是:专业课程更侧重对自然规律的应用或对工程技术的操作[8],偏重于工程技术相关的基础理论,与社会、人文相关的问题比较薄弱,容易造成学生与社会脱节。在传统的课程教学过程中,往往把知识讲授和技能传授作为重点,而思想政治教育未能与之“同向同行”。一方面,缺乏人文精神和目标引领;另一方面,由于所学知识往往与快速发展的实际工作场景脱节,学生难以通过本科阶段相关专业课程的学习获得解决实际工程问题的能力。如果对掌握的知识和技能完成专业相关工作缺乏信心,进而可能导致因无法胜任与专业相关的具体工作。

近几年教育部出台了一系列指导高等教育思想政治教育的文件,明确了新时代下高校教书育人的导向,课程思政育人的研究和建设也不断深入。目前专业课课程思政的研究尚在探索阶段,且各专业各有特色,难以形成一个通用的完整的体系,尤其在机械制造专业的主干课程现代制造技术缺少可借鉴的建设内容和实现途径。需要从理论方面进一步开展研究,以更好推进课程思政的建设[9]。

为了贯彻教育部精神,本文以本科课程现代制造技术为对象,围绕教学模式改革和课程思政建设,根据课程教学目的,确定课程的思政教育目标;挖掘课程中蕴含的思政教育元素,探索思政教育与专业知识有机结合的可行途径,寻找思政教育元素的切入点,丰富课程内涵;完善教学方案,全面提升人才培养质量。

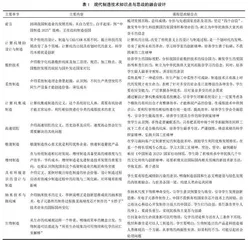

三 专业知识点的课程思政设计

在设计专业知识点的课程思政时,可以从以下几个方面进行考虑和设计。

强化职业道德教育:通过案例分析、讨论和角色扮演等形式,引导学生了解和掌握专业道德规范,培养他们的职业操守和责任感。教师可以选取与专业实践相关的伦理和道德问题,引导学生进行思考和讨论,并注重培养学生在职业实践中的诚信和社会责任感。

培养创新精神和创业意识:通过案例分析和团队项目等形式,鼓励学生主动思考和提出创新解决方案。教师可以引导学生了解创新与创业的最新趋势、政策支持、实践经验,激发他们的创新精神和创业意识。

强化科学、技术与社会的联系:将专业知识与科技发展、社会问题等相结合,引导学生了解科学技术对社会经济、环境、文化的影响。教师可以通过案例研究和实地考察等方式,让学生深入了解专业知识在实际应用和社会发展中的重要性,培养他们的全局意识和社会责任感。

完善制度化的青年教师培养措施、加强师资队伍建设:有计划地安排富有教学经验的老教师对青年教师进行指导和帮助,使青年教师们教学能力迅速提高;定期开展教学法研究活动,通过优秀教师说课、试教、点评,通过教学观摩,提高青年教师教学水平;鼓励和支持并有计划地安排青年教师通过培训进修深造,提高学历层次和教学科研水平,帮助青年了解对先进制造技术的新发展和工程实际应用,使他们将科研与教学相结合,获得全面发展。通过课程建设培养一支爱岗敬业、学术造诣高、教学经验丰富、结构合理、团结协作和稳定的教师团队,保证课程建设持续发展,为青年教师成长提供良好条件。通过四年的建设不断推进研究生教育教学改革,形成适应课程改革需要、具有特色及示范引领作用的教学模式,培育教学骨干两名,至少两名成员申报职称。

增强团队合作和沟通能力:通过小组讨论、团队项目等形式,培养学生的团队合作和沟通能力。教师可以设计一些跨学科的团队项目,让学生学会与不同专业背景的同学合作,通过合作解决实际问题,培养学生的协作精神和解决复杂问题的能力。