学术英语写作常见问题分析与以内容为依托的学术英语写作教学

作者: 潘玉

摘 要:学术英语写作是研究型大学公共英语课程体系中的重要部分,也是教学中的一大难点。学生对学术英语写作普遍感到难度大、提高慢。作者对学生学术英语写作中的常见问题进行归纳和分析,剖析其产生的原因,阐释以内容为依托的教学模式的内涵与意义,讨论这一教学模式在学术英语写作教学中的应用和实践效果,以期为学术英语写作教学提供参考。

关键词:学术英语写作;以内容为依托的教学模式;英语教学;公共英语课程体系;新文科

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)08-0101-04

Abstract: Academic English Writing is an important part of College English curriculum in research-oriented universities, however, it is also a very difficult part. The author summarized and analyzed the errors which frequently appeared in student's academic English writing and explained the reasons to cause such errors. The author also elaborated the meaning and significance of content-based instruction, and discussed its application and effect on the teaching of Academic English Writing, with the intention to promote the research in this field.

Keywords: Academic English Writing; content-based instruction; English teaching; College English curriculum; New Liberal Arts

新文科建设强调学科融合交叉,学以致用,培养学生用英语进行学术科研的能力是大学英语教学的重要目标之一。学术英语写作教学以培养学生的学术写作技能为目标,以培养学术交流能力为导向,是大学公共英语课程体系的重要组成部分。有研究显示,写作有助于学生学习学科知识,提高思维能力,还有助于学生自信的培养[1]。学术英语写作也是学生进行专业学习和科研的必备技能,是学术综合能力的重要体现。“写作在形式和结构上,比口语更为复杂”[2],在实际教学中,学生对学术英语写作普遍感到难度大、进步慢。如何通过有效的教学模式提升学生的学术英语写作水平,提高学生参与国际学术活动的活跃度,培养学生的国际交流能力,是亟待解决的问题。

一 学术英语写作常见问题分析

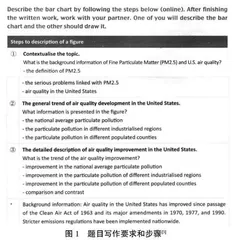

本研究以高等教育出版社2017年出版的《通用学术英语1》中第二单元的(第49~50页)写作任务为例,对学生学术英语写作中的常见问题做以阐释和分析,进一步探索解决上述问题的方法。该写作任务要求学生对图表进行分析阐释,图1展示的是题目写作要求和步骤,图2展示的是美国2001年与2011年PM2.5浓度变化情况,包括PM2.5浓度全国平均值的变化,以及在以不同产业为支柱的地区和不同人口规模地区的PM2.5浓度值变化情况。根据题目要求,学生首先要陈述讨论主题的背景,阐释PM2.5的定义、PM2.5引起的相关问题和美国空气质量的总体情况。接下来学生要根据图表提供的信息,解读PM2.5浓度值的变化,分析美国空气质量变化的总体趋势。最后阐述美国空气质量变化的具体情况,包括空气质量全国平均水平的提升,以不同产业为支柱的地区和不同人口规模地区的空气质量改善情况,并进行对比和分析。学生要抓住图表中的关键信息,呈现出美国空气质量的变化趋势和具体细节,并展开合理的分析讨论。笔者以学生在该篇习作中的常见错误为例,总结阐释学术英语写作中的普遍问题。

第一,学生对学术英语的语言特点欠缺清晰的认知。一方面,学生在词汇运用方面,经常出现口语化的表达,而学术写作则要求语言表达正式、得体。例如,学生写道“The declination of PM2.5 concentration in USA is undoubtedly a great magic.”(PM2.5浓度的下降无疑是一个奇迹),这里用“奇迹”(a great magic)来描述“PM2.5浓度的下降”不符合学术语言的要求,不够正式。另一方面,学生在写作中频繁使用第一人称或第二人称等主观性表达,削弱了表达的客观性,违背了学术写作所要求的语言表述要客观这一原则。“I think”(我认为)等语句常见于学生的习作中。例如,“I think that the concentration of PM2.5 has reduced in different degrees among different regions.”(我认为在不同地区,PM2.5浓度下降的程度不同)。“If you are exposed to an unhealthy level of PM2.5, you may experience the symptoms of asthma attacks, heart attack and premature death.”(如果你吸入超过健康水平的PM2.5,你将出现哮喘、心脏病和过早死亡的症状)。

第二,学生在写作中缺乏清晰的逻辑,将各种信息混杂、堆砌,不能抓取图表中的关键信息进行科学合理的比较分析。题目中图表呈现的是,以支柱产业和人口规模为参照系数,上述两类地区PM2.5浓度变化的趋势和与参照系数之间的关联性。但有学生并未理解题目要说明的问题,将不同类别地区的PM2.5浓度值进行比较,偏离了题意,得出的结论缺乏参考意义。例如,“However, PM2.5 concentration in agricultural areas remains lower than that in metropolitan areas.”(但是,PM2.5在农业地区的浓度要低于在大都市的浓度)。还有学生在文章开头就进行总结性描述,在分析前就得出了结论,导致篇章结构不合理。“Firstly, given from the pictures and graphs above, it is safe to conclude that the Clean Air Act is efficient.”(首先,从上图可以得出结论,“清洁空气法案”是有效的)。此外,“it is safe to conclude that…”这一表述也不够正式、准确,可改为“it could be concluded that…”。

第三,学生不能准确运用学术性语句进行信息传递,基础知识不牢,语法模糊。一方面,写作中语句生硬、单一,语法错误频出。例如,在描述PM2.5浓度变化趋势时,学生不清楚如何对数值进行恰当的表述,不能以准确、通顺的语句阐释数值的变化和发展的趋势。“The numbers diminished in manufacturing-dependent, mining-dependent and farm-dependent regions(13.2, 10.0, 9.6)and the numbers were declined to 10.2, 8.4 and 8.1 in 2011.”(在以制造业为支柱的地区、以矿产业为支柱的地区和以农业为支柱的地区,PM2.5浓度有所下降,分别为13.2,10.0和9.6,2011年降至10.2,8.4和8.1)。该句中学生采用括号标注的形式来表达数字信息,没有写清楚数值变化的特点和前后对比的时间,暴露出学生在数字表达方面的短板。句子中PM2.5浓度值的下降也不应该采用被动语态“the numbers were declined to”来表述,而应该是“the numbers declined to”。另一方面,学生的英文表述不够严谨、规范,影响表述的精准性,容易引起异议或质疑。例如,学生写道“But thanks to a series of bills introduced by the government in 1960s and 1970s, the situation was under control.”(由于政府1960年代和1970年代通过的一系列法案,空气质量的情况可控)。上述例子中,学生得出“可控制”(under control)的结论,一方面需要有相关数据或证据来支撑这一结论,另一方面为避免引起异议或质疑,可改为“it appears /suggests the situation was under control”。

第四,学生受固有的写作模式和表述习惯影响很大,文章往往凸显的是作者的主观想法,背离了学术写作所要求的严谨性和客观性。例如,在结尾处,学生习惯性地进行主观判断,而不是对论述内容进行分析总结。例如,“We can take such valuable experience as reference and improve the air quality of our country. ”(我们可以把这些宝贵的经验作为参考,提高我国的空气质量)。“Since stricter emission regulations have been implemented nationwide, air quality will be better in the future.”(更严格的排放制度已在全国实施,在未来空气质量将会更好)。上述例子中,学生脱离了图表中所反映的客观数据和核心信息,主观任意地展开推测,与学术写作的要求相违背。此外,“take such valuable experience as reference”是中式的英语表达,不是准确的英语表述。还有学生在写作中,习惯使用某些固定短语和表达方式,忽视了所传递信息本身的真实性和准确性。例如,“The gap in air quality among different regions has been narrowed during the past ten years.”(在过去十年中,不同地区的空气质量差距在缩小)。“during the past... years”(在过去…年中)是常用的表述时间的词组,但图表中明确标注时间为2001年和2011年,学生在文章中以“过去十年”来指代,参照比对的年份不详,容易使读者产生从当下年份向前追溯十年的误解。在另一句中,学生写道“In other words, the three kinds of regions decreased step by step.”(换言之,这三个类型的地区逐渐下降)。首先,学生在写作中忽视了词语搭配的逻辑性和一致性,“地区”不能和“下降”搭配,“下降”的主语应该是“这三个地区的PM2.5浓度值”。其次,“step by step”(逐渐)这一词语也运用不当。图表中只对比了2001年和2011年不同地区PM2.5浓度值的变化,中间年份的变化情况无从考察,无法判断出下降的趋势是否是“逐渐”。学生习惯性将变化趋势定性为“逐渐”下降,没有结合图表实际情况进行分析,没有遵循学术写作所要求的严谨性和精准性。

二 以内容为依托的学术英语写作教学实践

语域是指在特定情景语境下,体现出的一系列语言特征,学术语域的一些显著特征包括高词汇密度(high lexical density)、名词化程度高(highly nominal style)、使用无人称结构(impersonal constructions)、模糊限制和强调(hedging and emphasising)等[4]。学生在学术英语写作中面临的困难,很大程度上是由于其对学术语域了解有限,对学术英语的语言特点和写作风格缺乏足够的认识。针对以上写作问题,笔者在教学中采用以内容为依托的学术英语写作教学模式,使学生熟悉了解这一语域特征,掌握学术英语写作要领,为其专业学习和科研发展奠定语言基础。

以内容为依托的教学方法“把特定内容与语言教学目标相融合”[5]。“通过学习内容知识来学习语言,换言之,内容是教学的重点,语言的习得被视为学习内容知识的自然结果”[6]。很多传统的语言教学法,把语言(或形式)和内容(或意义)作为两个孤立的概念[7]。以内容为依托的教学方法则被认为是“合二为一”的方法,因为它很自然地将形式与意义融为一体,避免了脱离语境的语法学习,使学习者的语言加工水平得到提高[8]。

在以内容为依托的学术英语写作教学中,教师将教学内容与学科知识相联系,设计与学生专业相关的写作任务,学生分组完成任务,并进行小组互评与讨论。与传统的教学模式相比,这一教学模式更体现出学科专业性,不仅对学生的学术英语写作能力提升有很大帮助,而且有助于拓展学生的学术视野,培养学生的协同合作与科研探索能力。在教学中,学生根据专业划分为不同小组,依据写作任务要求整理分析文献,完成相应的学术英语写作任务。学生在梳理文献观点和研究方法的过程中,体会和学习学术英语的语言特征和结构思路,归纳写作要点。这一训练从词汇运用、语言表述、篇章布局和思维逻辑四个方面,提升学生的学术英语写作能力。此外,教师还组织学生对习作进行小组互评和研讨,评价标准包括专业词汇的运用得当,语言表述的准确达意,篇章结构的层次分明和论述逻辑的清晰合理等。学生普遍认为,在小组互评的过程中,以评阅者的视角阅读同学的习作,不仅能发现对方写作中存在的问题,反思自身学术写作中存在的不足,而且能够扩展专业背景知识,对学术英语写作能力的提升和学术科研素养的拓展很有帮助。以内容为依托的学术英语写作教学使学生对学术英语的语言特征和篇章结构有更深刻的理解,学术英语写作水平明显提高,学生对这一教学模式也给予了积极评价和充分认可。