现代物理化学课程教学改革与实践

作者: 朱必学 朱纯 袁强

摘 要:现代物理化学是化学及其相关学科研究生的重要基础课。作者结合多年来的教学实践经验和本学科特点组织现代物理化学课程的教学内容,以本科物理化学课程中重要理论为切入点,进一步深化统计力学、量子理论及催化化学3个分支学科领域的专业理论;立足相关学科发展前沿,拓展理论知识应用口径。为实现新时代人才培养和落实立德树人根本任务,将思政因素有机融入专业教学过程中,不断体现现代物理化学课程教学内容与时俱进的特点。

关键词:现代物理化学;研究生课程;专业理论;思政教育;与时俱进

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)08-0125-04

Abstract: Modern Physical Chemistry is an important basic curriculum for postgraduates in chemistry and related disciplines. The authors of the paper have taught Modern Physical Chemistry more than ten years. Based on our experience, focusing on important knowledge points in the undergraduate physical chemistry course, the content of Modern Physical Chemistry contains statistical thermodynamics and quantum theoretical chemistry, as well as catalytic chemistry. The teaching knowledge is deepen and expanded, based on theoretical and applied frontier study. The ideological and political factors are organically integrated into the professional teaching processes to fulfill the fundamental task of fostering virtue of postgraduates in the new era. The teaching content of this curriculum keeping pace with the times is constantly reflected.

Keywords: Modern Physical Chemistry; curriculum for postgraduate; professional theory; ideological and political education; keeping pace with the times

高等物理化学是化学、化工专业的核心学位课程,同时也是材料科学及生命科学等其他相关学科重要的理论基础课。高等物理化学教学是本科阶段物理化学知识的拓展与深化,大学本科阶段物理化学及结构化学课程主要解决三个方面的基本问题[1]:即变化的“方向”与“限度”(热力学范畴)、“速度”与“机理”(动力学范畴)、“结构”与“性能”(物质结构)之间的关系。通过本科阶段物理化学的学习,使学生掌握物理化学基础理论,具备用物理方法解决化学问题的基本知识能力。研究生阶段高等物理化学课程学习旨在进一步有针对性地加深对物理化学基本知识的深入理解,提升学生自觉应用相关知识原理解决实践实际问题的创新思维能力。迄今,公开出版的《高等物理化学》教材仅两部,其一是由刘长寿教授主编,在2005年出版的《高等物理化学》,该教材在对本科物理化学内容进行回顾基础上,包含了统计力学、非平衡态热力学和多相催化反应动力学的相关知识;其二是由司云森教授主编,在2015年出版的《高等物理化学》,包含统计热力学和非平衡态热力学、非线性化学、电荷传质动力学和多相催化反应动力学的相关知识。虽有这两部教材能为研究生高等物理化学教学提供重要参考,但事实上各高校化学类及其相关专业研究生在该课程教学过程中,基本上没有固定的教材或公认的教学参考书,不同学科领域所讲述的高等物理化学课程内容也各有侧重,教学内容、方法及形式也各有特色[2-3]。作者所在的贵州大学化学类专业开设高等物理化学相关的课程教学实践已有近20年的经历,在该课程多个轮次的教学实践基础上,基于物理化学是现代化学的核心理论基础,特别是物理化学理论知识对化学及其相关学科发展贡献作用与影响越来越大,涉及研究范畴迅速拓展,尤其随着现代科技快速发展,不同学科对物理化学理论及技术应用更新的速度特别快,为了能在教学过程中体现本课程理论教学及应用研究与时俱进的特点,通过任课教师团队的多次探讨和反复考量后,从2016年起对该课程在教学内容及教学方法等方面进行较大调整,课程内容紧扣学科发展前沿,并将高等物理化学课程更名为“现代物理化学”,通过近6年的教学实践,获得较理想的预期教学效果。

一 构建“三位一体”的课程教学框架

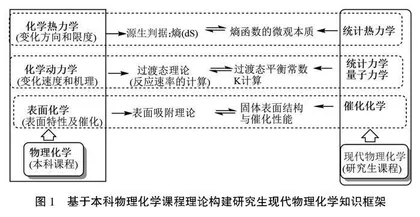

在教学内容组织上,以本科物理化学基础知识为依托,以加深对重要知识点的理解为导向,以前沿研究进展为引领,以培养提升理论创新应用能力为目标,注重融入课程思政元素,确保专业知识传授与思政育人同向同行,不断落实立德树人的根本任务。在专业理论教学内容选裁方面体现“重提升”“重创新引领”的教学特点,以本科物理化学课程中化学热力学、化学动力学和表面化学基础理论为依托,抓住知识拓展的切入点,立足横纵两个维度组织教学内容,从纵向上注重加深对理论知识的理解,从横向上着重拓展理论知识的应用口径,特别是结合物理化学基本知识及研究方法在交叉学科中应用的最新进展及最新成就加以深入讲述与领会,进一步激发研究生的创新意识及创新能力。

我们依据图1的基本思路构建现代物理化学课程(以下简称“本课程”)教学体系。首先,基于热力学研究的基本任务是解决变化的方向和限度问题,通过“熵”(dS),功函(dA)及自由能(dG)3个基本判据的理解与应用得以实现。在3个热力学判据中,“熵”(dS)是源生判据,功函(dA)和自由能(dG)是衍生判据,对“熵”(dS)内涵的理解至关重要,但因为多数高校在本科教学过程中对统计热力学部分的知识讲述缺失,统计热力学理论几乎没有讲述,即便有介绍也只是蜻蜓点水,普遍学生仅知道S∝lnΩ表达式,对熵的理解基本上停留在“熵是体系微观粒子运动混乱度的量度”这个肤浅的感知,对微观粒子运动的“混乱度”具体含义及其与宏观热力学函数之间的内在联系缺乏深入的理解,无疑在研究生阶段现代物理化学课程教学过程中对统计热力学知识的补充学习是必要的,这是将统计热力学知识纳入本课程教学内容的直接依据。其次,在本科化学动力学基础理论部分,主要介绍两个反应速度理论,其一是“简单碰撞理论”,该理论将反应物分子看成没有结构特征的刚球,显然是很粗糙的反应理论模型,导致该理论对反应速率计算的准确度存在局限;其二是“过渡态理论”,该理论认为反应物向生成物转化过程中,反应物分子碰撞先形成中间过渡态结构(活化络合物),反应速率由中间活化络合物分解成产物的速率决定,该理论最大的合理性就在于将反应速率与反应物分子结构特征相关联,相比于简单碰撞理论更加合理,但在反应速率计算过程中需要热力学和量子力学基础知识作为支撑,因多数学生在本科阶段统计热力学和结构化学知识缺失,或许有些量子力学知识,但至多是入门,因此导致在过渡态理论或活化络合物理论讲述过程中,学生无法进行更深入的理解,而这部分知识在物理化学及其交叉学科研究中应用杂蒽方面发挥着越来越重要作用,显然在现代物理化学课程中对量子力学知识进行更深入系统的学习尤为重要。同时,在本科物理化学教材中表面化学部分,对固体表面吸附及气固相表面催化进行浓墨重彩的讲述,学生虽然获得了较为充分的知识储备,但本科教材中主要讲述知识原理,很少涉及知识具体的应用技术与方法。特别是现代催化化学领域的快速发展,教材内容更新频率难以跟进发展中的催化科学前沿。本课程教学过程中,结合当前催化化学发展前沿及研究热点进行介绍,对激发学生学习及应用知识的积极性和创造性具有重要的促进作用。综合来看,本课程通过将三个教学模块(统计力学、量子化学与催化化学)的教学内容进行有机整合,达成了高等物理化学课程“三位一体”的内容布局,从总体上体现本课程具有基础性、宽广性、系统性、先进性和前沿性的教学特点,同时也展现物理化学从宏观到微观,从体相到表相,从理论研究到应用研究的发展趋势。

二 主要专业知识教学内容

本课程三个教学模块内容注重各分支知识的系统性和完整性。在“统计热力学”部分主要介绍热力学统计基本理论,在讲述Stirling公式和Lagrange未定乘子法则(统计力学统计的两大法宝)基础上,掌握麦克斯韦-玻尔兹曼分布统计法及原理,推演获得体系熵(S)与微观状态数(Ω)之间的关系,深入理解S∝lnΩ的内涵。基于量子力学原理,通过气体Bose统计和fermi统计简述,理解Boltzmann统计经典极限属性。通过配分函数的定义及其析因子性质,推演获取系列热力学函数计算方法。从单一粒子沿一维方向运动的相轨道描述向大量粒子系集中粒子运动在概念空间中相轨道过渡与理解,基于相空间体积元(相胞)理解获得大量微观粒子系集在概念空间中微观运动状态数的经典统计思想,进一步学习理解并掌握微正则系综、正则系综及巨正则系综的统计方法和相关体系热力学函数计算。在此基础上,进一步通过溶液、相平衡体系中统计热力学应用典例讲述,提高学生对统计热力学原理在不同实际体系中的理解及应用能力,加深宏观热力学状态函数与微观粒子运动状态之间的内在关系的理解。量子化学部分,主要系统介绍Schrödinger方程、箱中的粒子、算符与量子力学、角动量量子力学基本假设、变分法原理等,基于部分学生在本科阶段对量子化学知识存在较大知识缺口,量子力学基础甚至为零基础,因此在这部分知识讲述之前,需要补充量子力学基础知识和研究物质结构的实验方法等。通过这部分知识的学习,主要是在学生对原子分子结构和性质、化学键理论、晶体化学等基础知识学习基础上,立足物质分子原子结构及分子内部电子运动的某些规律,以便深入理解物质结构与性能之间的构效关系。“催化化学”部分主要讲述固体表面化学与催化化学之间的关系,如表面结构表征、固体表面吸附及本质、吸附质在表面的运动及溢流效应等,并结合当前研究前沿,介绍金属碳化物和氮化物结构及催化性能、合成方法及应用实例。同时,结合当前本学科团队在分子无机材料可控合成、电催化活性,有机分子设计及微纳材料组装调控,以及构效关系等特色研究进行介绍,激发学生对分子设计与组装,及其在催化、材料等相关学科交叉研究方面的创新意识。

三 课程思政内容及特色

针对以往研究生课程教学过程中,只注重专业知识传授,忽视对研究生立德树人方面的教育,为体现新时代背景下课程思政教学特色,2020年5月,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》指出[4],课程思政以全面提高人才培养能力为核心,以专业课程为基本载体,结合不同课程特点、思维方法和价值理念,深入挖掘课程思政元素,将其有机融入教学过程的各方面及各环节中。为了加强新时代高校人才培养和落实立德树人根本任务,课程思政建设正在作为一场全方位深层次的教学改革如火如荼地进行。基于现代物理化学是本学科研究生教育的核心课程,讲述内容具有多学科知识交叉渗透特点,教师团队由本学科具有多年专业教学经验的多位教授专家组成,团队教师多年来一直从事化学热力学、量子理论化学和催化化学方面的科学研究,能适时把握各自研究专业领域发展动态、熟悉专业领航大师们在本研究领域的杰出成就、创新意识、国际视野、家国情怀及使命担当等基本信息,为将本课程建设打造成为思政教育精品课程提供丰富的素材。