多维需求背景下海洋工程与技术专业培养模式探索

作者: 邓锐 吴铁成 宋志杰 骆婉珍

摘 要:在国家海洋强国战略的部署下,发展海洋经济,保护海洋生态,维护海洋权益等工作变得日益迫切。海洋强国战略的实施关键是培养海洋人才,针对目前人才培养模式中海洋意识不足、实践能力不强、综合体系不够等抑制人才培养的问题,期望通过思政建设、条件保障以及打造综合多个学科的课程体系培养具有学习力、思考力和行动力的高端人才。

关键词:海洋强国;海洋科技创新;海洋资源;海洋工程与技术;涉海人才培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)09-0005-05

Abstract: Under the strategic deployment of building a maritime power, it has become increasingly urgent to develop the maritime economy, protect the marine ecosystem, and safeguard maritime rights and interests. The key to implementing the strategy of a maritime power lies in cultivating maritime talents. To address issues such as insufficient maritime awareness, weak practical abilities, and inadequate comprehensive systems in the current talent development model, efforts are being made to enhance ideological and political education, provide necessary conditions, and establish a comprehensive interdisciplinary curriculum system to nurture high-end talents with strong learning, thinking, and action capabilities.

Keywords: maritime power; maritime scientific and technological innovation; marine resources; marine engineering and technology; cultivation of talent in maritime affairs

基金项目:国家自然科学基金资助项目“基于流场特性的水上飞机滑行状态绕流场解耦-耦合模拟方法研究”(52171330)、“近冰面航行条件下冰-水耦合作用对极区AUV水动力性能影响机理研究”(52101379)、“科考船艏部伴流特性及其流致声散射体输运机理研究”(52101380);2023年中山大学教学质量与教学改革工程类项目子项目“高性能舰船水动力性能要领及设计(线下课程)”(76170-12220011);中山大学研究生综合培养费“2023年研究生培养质量提升资助经费”(76170-11230014);2022年中山大学教学质量与教学改革工程类项目子项目“船舶阻力与推进(课程示范课程)”(教务〔2022〕91号)

第一作者简介:邓锐(1981-),男,汉族,安徽芜湖人,博士,副教授,博士研究生导师。研究方向为高性能航行器与近海结构物水动力特性研究、特种航行器设计。

*通信作者:吴铁成(1989-),男,满族,黑龙江宁安人,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为船海复杂流场精细测试与仿真,拖曳水池试验技术,船舶推进与节能。

党的十八大提出了建设海洋强国的战略部署,明确了一系列工作任务,包括提高海洋资源开发能力、发展海洋经济、保护海洋生态环境,以及坚决维护国家海洋权益[1]等各项工作。同时,党的十八大还建立了五个关键领域的指标体系,涵盖了海洋资源、海洋科技、海洋经济、海洋权益和海洋生态[2-3],翻开了依托海洋在新时代下加速我国发展的新篇章。党的十九大报告更明确提出“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国”的目标,深层次聚焦到“进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋,加快海洋科技创新步伐”上来。海洋科技创新的关键是人才,人才不仅是海洋强国的第一战略资源,更是推动海洋事业发展、实现建设海洋强国远景目标的根本保障。而人才这一战略资源背后的坚实支撑[4],如人才培养方法、模式等,也是不容忽视的,因为科技的竞争本质上是人才的竞争,人才的竞争归根到底是人才培养方法和模式的竞争。人才的摇篮是高校,因此,各类涉海高校的海洋工程与技术专业则无旁贷地要肩负起培养具有海洋强国能力的高端涉海人才。

一 新时代的多维需求

(一) 海洋强国的战略需求

海洋不仅是丰富资源的摇篮,而且对经济发展、国家安全都具有重要意义。习近平总书记指出,21世纪,人类进入了大规模开发利用海洋的时期[5]。我国是一个拥有广大海洋领土的海洋大国,拥有1.8万千米海岸线,300万平方千米的“蓝色国土”[6],党的十八大提出“提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国”的目标,将海洋强国建设的战略方针提升为国家层面的重点发展任务之一[7]。“十四五”规划中进一步明确提出“坚持陆海统筹”“推进海洋经济”“建设海洋强国”的重要战略目标[8],这一目标被视为中国特色社会主义事业的重要组成部分,同时也是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要组成部分。

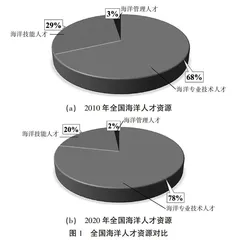

海洋强国的建设具有双重性质。一方面,它需要在海洋经济发展、海洋科技创新、海洋权益维护等硬实力方面取得强大的竞争优势;另一方面,也需要在海洋物质文明、海洋政治文明、海洋精神文明、海洋社会文明和海洋生态文明[9]等软实力领域表现出色,以在国际国内海洋事务中可以通过“非强制的方式”实现和维护海洋权益[10]。但是,不管是哪一种实力,归根到底都是人才的竞争。据《全国海洋人才发展中长期规划纲要(2010—2020年)》指出(图1),2010年底,全国海洋人才资源约为201.1万人,其中,海洋专业技术人才137.3万人,海洋技能人才58.7万人,2020年达到约400万人,同时将本科以上人员的占比由14.2%提升至30%。

由此可见,面向海洋强国,需要大幅提升海洋专业技术人才的数量及占比。我国在海洋人才培养教育和队伍建设方面取得了显著进展,但与新时代海洋强国建设的需求相比,仍然存在一些差距。根据《中国海洋统计年鉴(2017)》的数据,2016年全国有537所高等院校开设海洋专业,这为培养海洋人才提供了广泛的教育资源。同时,高等教育和中等职业教育的海洋专业毕业生分别达到92 524人和16 003人,这反映出我国在海洋人才培养方面已经取得了一定的成就,但在培育复合型海洋人才方面仍需精准定位、聚焦发力,培养一批具备国际视野、具备国际竞争与合作能力的复合型人才队伍。

(二) 新工科对行业的需求

随着工业5.0、中国制造2025时代的到来,不断把新工科推到了历史的前台。新工科与传统工科的核心区别在于“新”,旨在推动新经济和新产业的发展。人工智能、智能机器人、物联网、云计算和大数据等领域不仅给传统学科带来了巨大挑战,同时也对人才素质和培养模式提出了新的要求。新工科背景下所需要的是具有工匠精神的复合型人才,视野和目标更加宽广的人才培养模式,理念与手段更加前卫的教育措施,由此打破传统专业边界,促进人才培养模式和教育主体拓展,推动我国工程教育回归工程范式。

根据智联招聘《2022年大学生就业力调研报告》[11]给出的数据(图2),2022年应届生期望就业的行业末位三名依然是能源/矿产/环保、交通/运输/物流/仓储、农林牧渔,基本属于传统学科所属的行业,与2021年差异不大,而其中从事技术岗比例最大的生源来源于工学。

由此可见,传统行业在学生就业的选择中并不占优势,仍然依靠大多数工学学生的支撑。但是,在新工科的冲击下,传统行业正在悄无声息地发生改变,如无人航运、智能运输、深海养殖等,都是传统行业在新工科孕育下绽放的色彩。因此,新工科背景下传统行业的不断变革,也在对行业所需的人才不断提出新要求。

对于工科教育而言,其宗旨是不仅要培养具备工程相关知识的人,更要培养“会做工程事”且具有良好价值取向的人,新工科人才的核心素养应包含工程素养、科技素养与人文素养。国家正在深入推进创新驱动发展战略,以适应新技术、新业态、新模式和新产业等代表性因素推动的新经济蓬勃发展。为此,国家急需加速工程教育改革创新,以培养具备创新创业和跨界整合能力的新型工程科技人才[12]。这一努力旨在克服传统教学中存在的多种问题,并构建更符合时代需求的教学课程。

(三) 海洋时代对学科的需求

海洋工程与技术属于传统工科行业,在传统的认知中以计算、测试、制造为主要工作,一直都是制造国之大器的重要制造业,“海上丝绸之路”“走向深蓝”等国家重大战略决策给海洋工程与技术行业带来了重要的发展机遇,作为《中国制造2025》的重点发展领域之一,海洋工程装备和高技术船舶正以前所未有的速度迅猛发展。在这一领域,各种军用装备、深海探测设备、资源开发利用工具、海上作业保障装备,以及深海空间站等都得到了大力发展和推进[13]。2021年4月7日,我国“海牛Ⅱ号”(图3(a))刷新了世界深海海底钻机的钻深纪录,并且成功地保压取到了可燃冰。这一成就不仅填补了我国在海底钻深大于100米且具备保压取芯功能的深海海底钻机装备方面的空白,而且将我国置身于深海勘探领域的世界前列。2022年10月,我国“深海勇士”号载人潜水器(图3(b))在南海西北陆坡约1 500米深度海域发现两处古代沉船点;2023年5月20日,“深海勇士”号载人潜水器布放沉船水下永久测绘基点,开启了中国深海考古新篇章。

可见,海洋工程与技术既是我国保障海上安全、发展海洋经济迫切需要的行业,更是关系国计民生的支撑行业。目前,国内有许多高校开设了海洋工程与技术专业,这些院系为我国培养了大批设计、建造国之重器的专业技术人才,但这些高校的专业设置仍然无法满足开发利用海洋资源和发展海洋经济的需求[14]。国家海洋强国战略对我国海洋教育事业提出了更高的要求,今天的海洋工程与技术专业,所需要的已经不再是只了解传统方法的理论型人才,而是满怀激情、具有创新实践能力的复合型人才。海洋工程与技术专业是为了配合国家海洋战略的需求而兴起的学科。它应当在学科体系建设和人才培养方面持续进行改革和创新,以更好地满足国家海洋战略的发展需求,为实现海洋强国目标培养人才 [15-16]。

综上所述,海洋工程与技术专业新时代高端人才的培养,是我国海洋强国战略的核心竞争力,是新工科发展的原动力,是海洋工程与技术这一传统行业在新时代下紧跟国家需求、不断随时代发展的生命力。

二 海洋工程与技术专业人才培养模式的现存问题

(一) 海洋意识不足

海洋意识是指国民对海洋知识、海洋现象与规律、海洋作用与价值、海洋开发与保护等方面的认识和情感[17]。海洋工程与技术是为探索海洋、经略海洋、开发海洋提供高端的平台、装备和载体,缺乏这一前导性的意识,将导致对海洋工程与技术专业的热情不足,衍生出学生对于专业基本概念和常识性问题认识模糊不清、建设海洋强国的紧迫感和责任感淡漠的问题,无法较好地激发青年大学生投身海洋强国事业的学习自觉性,难以满足海洋事业发展的迫切需求。新时代的大学生是海洋强国建设的中坚力量,也是未来海洋事业发展的希望和接班人。大学生的海洋意识水平将直接影响中国在新时代海洋强国建设方面的进展。从高校人才培养的角度来看,尽管海洋意识教育已经受到越来越多的重视,但仍然存在许多不足之处[17]。