核心素养导向下生物教育硕士论文写作指导课程教学改革探索

作者: 邹龙 黄运红 倪海燕 龙中儿

摘 要:为提升教育硕士从事“素养为本”基础教育事业的核心竞争力,该文以面向学科教学(生物)专业研究生开设的学位必修课程论文写作指导为例,论述核心素养导向的课程建设理念及其必要性,从“模块化”教学内容的构建、“项目式”教学模式的创新、“多元化”考核方法的优化等方面介绍课程教学改革措施及成效。

关键词:教育硕士培养;学科教学(生物);核心素养;论文写作指导;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)09-0139-04

Abstract: To improve the core competitiveness of education master engaged in "attainment-oriented" basic education, the concept and necessity of core literacy-oriented curriculum construction are discussed in this paper taking "Thesis Writing Guidance", a compulsory degree course for graduate students majoring in subject teaching (biology), as an example. The teaching reform measures from the aspects of the construction of "modular" teaching content, the innovation of "project-type" teaching mode and the optimization of "diversified" examination methods are introduced in detail. The achievements are remarkable, and the cultivation quality of education master is promoted obviously.

Keywords: cultivation of education master; subject teaching (biology); core literacy; Thesis Writing Guidance; teaching reform

自1996年我国开设教育硕士专业学位以来,随着培养规模日益扩大,如何保障教育硕士专业学位研究生的教育质量问题已然成为我国现阶段研究生教育发展中的重要问题。学位论文是综合考察教育硕士理论基础、专业知识和专业技能等方面的关键环节,是授予教育硕士学位的基本依据,是反映教育硕士研究生培养质量的重要指标[1]。继2014年国务院学位委员会和教育部联合颁布《博士硕士学位论文抽检办法》(学位〔2014〕5号)之后,2019年教育部办公厅发布了《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》(教研厅〔2019〕1号),通知强调各学校要把论文写作指导课程作为必须课纳入研究生培养环节,狠抓学位论文和学位授予管理。根据文件精神,为进一步规范和加强研究生学术规范和学术道德教育,提升研究生论文写作能力,江西师范大学(以下简称“我校”)将论文写作指导课程作为必修课列入教育硕士研究生培养方案。

教育硕士研究生培养目标具有鲜明的职业指向性,主要培养面向基础教育教学及其管理工作需要的高层次人才[2]。就学科教学(生物)专业而言,旨在培养掌握现代教育理论和高水平教育教学工作能力的基础教育生物课程教学的高层次骨干教师。为了满足学科教学(生物)专业要求和服务教育硕士研究生职业发展需求,课程组从课程建设理念、教学内容、教学方法和考核方法等方面对论文写作指导课程进行系统改革,本文介绍了该课程的改革情况及成效。

一 核心素养视角下的课程建设理念

2014年教育部首次在《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》(教基二〔2014〕4号)中阐述了“核心素养”的内涵,指出核心素养是学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。《普通高中生物学课程标准(2017年版)》提出了本学科的核心素养,包括生命观念、理性思维、科学探究和社会责任四个方面[3]。近年来,核心素养在我国的基础教育领域取得了较大的发展,成为基础教育界的热门话题。但是在高等教育中,核心素养的存在感较弱。鉴于教育硕士研究生职业发展的指向性,如何把生物学学科核心素养的培养落实到学科教学(生物)专业硕士研究生培养过程中,对于促进研究生教育回归培养人的应然目标和提高研究生教育质量具有重要意义,也是适应学生终身发展和社会发展需求的体现。

教育硕士研究生教育应具有学术性底色[4],科学精神和科研创新能力是教育硕士研究生区别于前序学习阶段的关键指标,是教育硕士研究生课程教学改革的重要着力点。论文是学术观点和科研成果的重要文字体现形式,是反映研究生学科观念、学术水平、科学探究思维和能力等综合素养的一面镜子[5],与学科核心素养的内涵是相吻合的。学科教学(生物)专业硕士学位论文写作,需要具备以生物学概念和理论为基础的生命观念,掌握发现问题、分析问题和解决问题的理性思维,拥有创造性的科学探究能力,遵守求真务实的科学态度和诚实守信的社会责任感。因此,课程组认为论文写作指导课程是教育硕士研究生学科核心素养培养与提升的良好载体。以生物学学科核心素养为指向,从教学内容、教学方法和考核方法进行课程设计和教学改革,对于学科教学(生物)专业硕士研究生的培养质量提升和职业发展潜力具有明显益处。

二 “模块化”教学内容的构建

教学内容是课程的核心要素,是课程育人的载体。论文写作指导课程教学内容的构建以提升学生的生物学学科核心素养为理念,以满足学生的现实和职业发展需求为导向,注重基础性、科学性和实用性相统一。本课程教学内容重点包括以下四个模块。

模块1:学术道德规范。以近年来学术界发生的“那些疯传朋友圈的学术不端案例”作为学术诚信与规范教学的导线,以各级教育部门、学校、学术团体和权威期刊杂志发布或倡议的学术诚信与规范相关文件内容为主要素材开展教学,弘扬风清正气、求真务实的学术道德,引发学生关于学术诚信与教育发展、社会责任的相关思考和讨论,激发学生担当育人育德的社会责任感。

模块2:论文结构及组成要素。以学位论文的基本结构为主线,以省级以上优秀学位论文为教学案例,引导学生厘清学位论文组成要素及其内在联系、剖析论点与论据关联性,培养学生整体与局部的辩证关系,训练学生对教育教学科学问题的发现、分析和解决能力,激发研究生以问题为导向的理性科学思维。

模块3:论文撰写与表达规范。以各级教育部门、学校、学术团体和权威期刊杂志的论文规范要求以及本学科主流期刊《中学生物教学》《生物学教学》上发表的优秀论文为重要资源,重点阐明论文各组成要素的撰写规范要求及其重要性,强化学生学术规范表达意识和能力,激发学生辩证思考与创新探究的能力。

模块4:论文评价标准。以学校学位论文的专家评阅评分细则及主流学术期刊论文评审标准为素材,鼓励学生开展论文自评和互评,引导学生反思论文质量的关键要素及论文写作的重点。

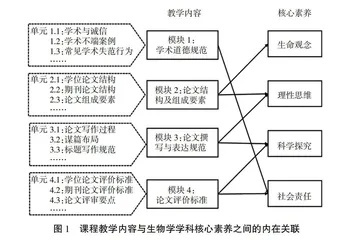

本课程构建的教学内容与生物学学科核心素养四个维度之间有着密切的内在关联,如图1所示,表明以上教学内容将有益于学科教学(生物)专业硕士研究生的核心素养培养和提升。

三 “项目式”教学模式的创新

(一) 教学模式的构建

基于学情分析,我校论文写作指导课程构建了以“做中学、学中做”为主要特征的“项目式”教学模式(图2),体现了“教师为主导、学生为主体”的现代教育理念,突出了学生的主体地位[6]。下面以“论文撰写与表达规范”模块中的“摘要写作要求与规范”单元为例,阐明教学模式实施的具体过程。

首先是发布任务,明确要求。教师根据教学计划和教学目标发布学术自主学习任务和课程资源,包括雨课堂等平台上的慕课视频、删除摘要后的学术论文若干篇(设置每篇论文的选择人数为4~6人,实行学生限额自主选择和分组),要求每个学生独立自主学习并完成论文摘要的撰写(有字数和格式要求)。

其次是自主学习,实施任务。学生根据所选择的任务及其要求,利用慕课视频、课件、讲义等课程资源,自主学习摘要撰写要求、规范和基本方法,通过查阅文献资料进行拓展补充,自主独立完成论文摘要的撰写;同时,教师通过雨课堂等教学平台后台数据监测学生学习情况,实现学生自主学习情况的及时反馈和评价。

再次是小组讨论,修正完善。在教师的指导下,每组学生在小组内展示任务完成情况并就各自的任务成果进行互评和讨论,以达到“集百家之长”的效果,然后每组学生集体对选出的比较好的论文摘要进行修正完善,每个小组提交一份协作后的最终成果。

最后是分析评估,拓展升华。各小组选出一名代表将任务成果(包括论文摘要终稿、任务实施过程及感受等)通过PPT课件等形式向教师和班级全体学生汇报,小组内其他同学可进行补充说明,教师对各小组任务完成情况及实施过程进行点评,各小组之间进行质询和答疑。

(二) 教学方法的灵活使用

论文写作是一个实践性很强的过程,传统的讲授式教学方式很难达成教学目标,学生知识的内化、写作能力的培养以及核心素养的形成必须通过实践获得。因此,本课程在教学过程中灵活综合运用了如下多种教学方法。

任务驱动教学法[7],即一种“做中学、学中做”的教学方法,以任务为载体,以学生为主体,在教师的引导下以完成学习任务为目标开展积极有效的探索性自主学习,制定符合自身情况的学习方案,进而构建属于学生自己的知识、能力和素养体系(“三位一体”)。本课程在“论文撰写与表达规范”模块的教学中多采用该教学方法,学生通过完成任务掌握“标题”“摘要”“引言”“结论”等单元的撰写要求和规范以及写作技能,并形成严谨的职业素养和正确的价值观。

案例教学法[8],即教师根据教学目标和教学内容需要,通过设置具体的教学案例,引导学生对案例进行分析、讨论,以达到高层次认知的一种启发式教学方法。本课程在“学术道德规范”和“论文结构及组成要素”等模块的教学中分别使用“疯传朋友圈的学术不端行为”这类反面案例和“省级以上优秀学位论文”这类正面案例进行教学,启发学生思考,有助于学生从认知客体向认知主体转变,提高学生学习的主观能动性和创造力。

小组讨论教学法,即教师按照教学需求将学生分成小组,并组织和指导各小组开展讨论以达到教学目的的教学组织形式。本课程将小组讨论教学融入于任务教学和案例教学活动中,引导学生就优化完善任务完成方案、剖析教学案例等开展针对性的讨论,活跃课堂气氛,提高学习效果。

四 “多元化”考核方法的优化

考核评价是教学活动中必不可少的基本环节,发挥着教学改革的反馈和导向功能。论文写作指导课程改革了传统“一考定成绩”的考核方式,更加注重学生学习过程的考核,构建了“多元化”考核评价体系。论文写作指导课程成绩由平常学习的过程性成绩和期末课程论文成绩两部分组成。过程性成绩占比60%,由学生的出勤(10%)、课堂表现(10%)、学习任务完成度(30%)和小组协作(10%)等组成。期末成绩占比40%,由教师根据学生提交的期末课程论文进行评定,其中学术性评价和规范性评价各占20%。期末成绩评价既关注学术论文格式和表达规范性,又注重引导学生开展教学学术研究,体现研究生的学术性底色。