材料力学性能课程思政建设与实践

作者: 于驰 高秋志 包立 汪应玲

摘 要:材料力学性能是材料科学与工程学科本科生的主干课和必修课,承担着学生从基础课到专业课顺利过渡的重要任务。该文以材料力学性能课程为例,针对本科专业与理论课程的性质和特点,探讨思政元素的挖掘途径、课程思政建设关键点以及教学体系构建等问题。基于专业教师育人观念转变和课程教学方法创新,通过思政元素的有机融入、教学内容优化、经典案例分析等方式,提高专业课程的生动性和趣味性。增强学生分析问题与解决问题的能力,提升学生的政治素养,坚定学生的政治理念,培养素质全面的复合型人才。

关键词:材料力学性能;课程思政;思政元素;教学内容;教学方法

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)09-0189-04

Abstract: Mechanical Properties of Materials was the main course and compulsory course of materials science and engineering for undergraduates, which undertakes the important task of smooth transition from basic course to professional course. The Mechanical Properties of Materials course as an example, according to the nature and characteristics of the undergraduate major and theoretical course, the ways to explore the ideological and political elements, the key points of curriculum ideological and political construction and the construction of teaching system were discussed. Based on the change of professional teachers' concept of educating students and the innovation of course teaching methods, organic integration of ideological and political elements, optimization of teaching content, classic case analysis and other ways were applied, improved the vividness and interest of professional courses. In order to enhance students' ability to analyze and solve problems, improve political quality, and firmly insist on political philosophy, the main tenet of teaching reform is cultivating comprehensive quality of compound talents.

Keywords: Mechanical Properties of Materials; ideological and political curriculum; ideological and political elements; teaching content; teaching method

材料力学性能课程是高等院校材料类相关专业学生的一门专业基础课程,实际应用价值很大,该课程主要介绍材料在各种载荷作用或服役条件下的力学性能指标、物理本质及其评定方法。课程特点是利用基本概念和定理去解决工程实际问题,是材料失效原理、综合型实验与毕业设计等教学内容的基础。课程旨在拓宽学生的专业面和提高个人实践创新能力,将理论知识与实际工程应用相联系,使学生在学习过程中逐渐对自己所学专业产生荣誉感,帮助其在创造社会价值过程中明确自身价值和社会定位。培养学生认真严谨的学习态度,建立正确的思想政治基础,培养出符合国家经济发展和市场需求的综合型人才[1-3]。习近平总书记指出“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待”,将立德树人贯彻到高校课堂教学全过程、全方位、全员之中,推动思政课程与课程思政协同前行、相得益彰,构筑育人大格局,是新时代中国高校面临的重要任务之一[4]。

材料力学性能课程思政教学要做到“润思政”,细无声、有机引入、自然融合,其关键在于教师。作为专业课程的任课教师,需要及时、合理有效地在材料力学性能教学过程中融入思政元素,冲破思政教学与本科专业课程教育的“孤岛效应”。帮助学生解答思想困惑、价值困惑、情感困惑,引导学生正确对待学习、正确对待社会、正确对待人生,激发学生发奋学习。在学习专业知识的同时,培养学生的爱国主义情怀。

一 课程思政元素的探索

专业教育与思政教育的协调统一,主要落脚点是将“理论自信、道路自信、制度自信、文化自信”教育有机融入本科专业教育之中。对于材料力学性能课程来说,其自身特点是逻辑严谨、内容抽象,概念多、公式多、计算烦琐。该课程对学生的数学、物理等基础知识要求较高,学生听课吃力,学起来也有难度[5]。协同专业教育与思政教育,可以通过发掘课程中所蕴藏的思想政治元素,并将其融入教学过程来实现。有利于改善沉闷的课堂气氛,掌握知识传授结点,增强课堂的生动性和趣味性,既能提升教学质量,又可以培养学生的政治素养。

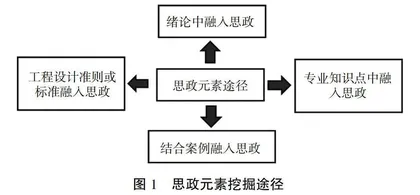

根据材料力学性能课程特点结合工程实际,无缝有机融合思政教育内容,课程思政建设过程中思政元素挖掘的几种途径如图1所示。任课教师在讲授专业课程理论知识的基础上,需要从课程教材的执行者转变为思政资源的开发者。合理并恰当地引入思政内容,将课程中的重点和难点内容转化为内在德性和个人素养。例如,理论课程中大部分原理和定理中包含生命哲学与社会科学,意味着可以在教学环节巧妙地将思政教育融入其中,有效避免德育内容生硬楔入专业课程现象,进而实现二者有机融合、相互促进、协调发展。此外,充分利用课外活动与课外实践环节提高学生的综合素质,通过实习、调研、报告等实践环节,促进学生对国情、社会、行业和专业发展境况等的感性与理性认识,培养高校学生勇于挑战、敢于拼搏、超越自我的竞争意识。

(一) 绪论中融入思政元素

绪论是实施课程思政的最好章节,在讲解材料力学性能任务的知识点时,从国家“一带一路”倡议、“2025智能制造”的战略部署,从高速公路网到高铁网的建设历程,从三峡水利枢纽、上海中心、杭州湾跨海大桥到港珠澳大桥等重点工程的建设,激发学生的民族自豪感,让学生认识到祖国的强大和对祖国的热爱[6]。结合“大国工程”“大国工匠”“国之重器”“超级工程”等系列教育片的视频片段,讲解材料力学在工程建设中的重要作用,培养学生的学习激情和成为一个合格工程师的强烈愿望。在快节奏、高速发展的社会实践中,安全事故时有发生,通过对工程事故中力学问题的分析,使学生在血的教训面前得到深刻的教育,提醒学生不仅要做合格的工程师,还必须养成科学严谨、遵纪守法、遵守规范、一丝不苟的工作习惯,引申到学习上更应该苦钻研、求真知,不能一知半解,培养学生的质量意识和工匠精神[7]。

(二) 专业知识点中融入思政元素

材料力学性能课程的基本内容处处蕴含着辩证唯物主义的哲学观和方法论。该课程最基本、最重要的任务是在满足强度、刚度、稳定性的要求下,为设计既经济又安全的构件提供相关的理论基础和设计方法[8]。强度、刚度、断裂韧度、稳定性是结构安全工作的底线,掌握该类型知识点的关键是结构工作应力小于等于构成该结构试件的许可应力。由经典案例分析引入相关章节内容,把思政元素有机融入该知识点,在案例中提炼理论知识点,同时增强高校学生的学习兴趣与忧患意识。

安全问题工程上有大量案例,选择一些突出案例讲解,加强未来工程师们的社会责任感教育,让“生命至上、安全第一”理念内化于心外化于行。在授课过程中,以工程师行为准则为基础提高学生防控能力,进而利于防范并且化解重大风险。例如,在讲授“多晶体塑性变形的特点”知识点的“多晶体变形的相互协调性”内容时,需要介绍“多晶体金属作为一个连续的整体,不允许各个晶粒在任一滑移系中自由变形,否则必将造成晶界开裂,这就要求各晶粒之间能协调变形”。在这里“协调”二字可以恰当地融入思政元素。协调发展是建设中国特色社会主义的“制胜要诀”,在社会主义经济建设和发展中“协调”扮演重要的角色,引导当代大学生认识到能力越大责任越大。在静载荷下力学性能的“扭转”章节教学过程中,需要讲解“扭转变形是由大小相等,方向相反,作用面都垂直于杆轴的两个力偶引起的”,表现为杆件的任意两个横截面发生绕轴线的相对运动。可以从这一知识点联系到“在边远落后地区更容易发挥个人最大才干,实现个人最大价值”。

(三) 工程设计准则或标准融入思政元素

工科专业主要是为行业培养懂技术、有理想、有担当的专门人才,工科学生作为未来的专业技术人才,必须遵纪守法、具备良好的职业道德和敬业精神。工科学生所进行的工程设计等都必须要在国家标准的框架下,满足各种强度、刚度设计条件。

材料力学性能课程内容中有非常多的设计准则,这些准则蕴含着丰富的哲理。在授课过程中可以把这些设计准则巧妙地渗透到学生人格发展、个人与集体关系等问题中。同时,这些国家标准和设计准则是工程技术人员在设计制造过程中必须遵守的,就像国民要守法一样。

(四) 结合案例融入思政元素

“师者,所以传道授业解惑也”。要求教师言传身教,向学生传授基础知识与基本技能,同时能够解决学生提出的疑惑。可见,教师的个人素养与授课方法对教学效果有着极为重要的影响。如何激发学生的求知积极性,怎样才能提升学习效率,这是教育工作者长期以来面临的难题。为了使学生积极且有效地融入专业课程学习,各高校专业教师在教改路上不断积极探索,发现案例教学法是一种有效的教学方式,“从生活中来,到生活中去”完美诠释材料力学性能课程的教学目的及其意义。采用工程案例讲解方式提炼课程中相应知识点,在激发学生学习兴趣的同时,阐述理论内容。在案例教学过程中融入思政内容,既能够实现理论课程的教学目标,又可以提升学生的政治素养。

在讲解“金属冲击载荷下力学性能”时,通过影视资源或数据资料引入泰坦尼克号事故案例,讨论船只与冰山相撞时的力学特征,分析事故原因与材料性能的关系,由此在“关爱生命原则”思政教学基础上开展本章节的理论教学。此外,若教学时间允许也可以通过讲述或讨论的方式,就“泰坦尼克号遇难,船上共有2 208人,救生艇却只有20艘”的这一问题展开讨论。英国《1894年商船法案》中规定商船的最大吨位为10 000吨或以上,要求搭载16艘救生艇,并且要求这些救生艇都要“安装在吊臂下”。因为当时世界上最大的邮轮是1893年下水的英国冠达航运的卢卡尼亚号,总注册吨位12 950吨,贸易委员会在制定法案时参考了卢卡尼亚号的“最大吨位”,致使法律不完善,无论吨位是1万、2万、3万还是4万,都只需搭载16艘救生艇。因此,46 328吨的泰坦尼克号搭载20艘救生艇是符合法律要求的。泰坦尼克号沉没使《1894年商船法案》作废,1911年最终方案规定所有商船的救生艇都应该“能容纳下所有人”。在教学过程中可以针对其中的某一个环节展开思政教学,指出人的一切活动都离不开大环境的制约,现在的我们无法预知未来,更无法左右未来人的回溯,我们需要一遍遍地根据过往的经验,一点点地向前推进,可能还需要付出血的代价。