通识教育课程改革探索

作者: 孙凤余 郑德顺 张玲 李妲

摘 要:通识教育是普通高等学校教育质量的重要保证,如何加快推动普通高等学校通识教育高质量发展迫在眉睫。该文结合河南理工大学通识教育课程地球科学概论的现状,针对地球科学概论教学中存在的问题,在突出学科交叉融合背景下,从构建课程体系框架、整合思政育人元素、改革教学方式方法、完善课程考核方式等方面进行课程改革探索,旨在发挥地球科学概论普及地球科学知识、培养学生的科学精神,促进学生全面发展等重要作用。

关键词:通识教育;地球科学概论;课程改革;教育质量;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)10-0132-04

Abstract: General education is an important guarantee for the quality of education in colleges and universities, and it is urgent to explore how to accelerate the high-quality development of general education there. Based on the current situation of the general education course Introduction to Earth Science in Henan Polytechnic University, this paper aims at the problems existing in the teaching of Introduction to Earth Science and explores the curriculum reform from the aspects of constructing curriculum system framework, integrating ideological and political education elements, reforming teaching methods, and improving course assessment methods, under the background of highlighting interdisciplinary integration. This would play an important role in popularizing earth science knowledge to the students, cultivating their scientific spirit, and promoting their comprehensive development.

Keywords: general education; Introduction to Earth Science; curriculum reform; educational quality; teaching reform

教育以立德树人为根本任务,以为党育人、为国育才为根本目标,以服务中华民族伟大复兴为重要使命。习近平总书记2018年9月在全国教育大会上的重要讲话[1]、2021年4月在考察清华大学[2]、2022年7月在考察新疆大学[3]、2022年10月在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[4]、2023年5月在中共中央政治局第五次集体学习和考察北京育英学校[5-6]时强调,“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”;《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》、《中国教育现代化2035》均指出,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[7-8]。新时代教育事业取得历史性成就、发生格局性变化的阶段,增强学生综合素质、促进学生全面发展,实现为党育人、为国育才的根本目标,传统专业教育面临严峻挑战。通识教育是普通高等学校人才培养的重要组成部分,旨在培养学生的科学精神和人文素养,促进学生全面发展,是普通高等学校教育质量的重要保证[9]。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》更是强调“改革人才培养机制,实行学术人才和应用人才分类、通识教育和专业教育相结合的培养制度”[10]。如何加快推动普通高等学校通识教育和专业教育高质量发展?

地球科学概论是地质类大学生的专业基础课,也是非地质类专业但与地学相关专业大学生的通识教育课程,也是学习地球科学知识的基础课程[11-12]。随着建设世界一流大学和世界一流学科(First-class universities and disciplines of the world,简称“双一流”)实施、新时代教育事业发展和格局性变化,这门通识教育课程在德智体美劳有机融合方面,面临着新的困难与挑战,通识教育课程地球科学概论的教学改革势在必行。本文以河南理工大学通识教育课程地球科学概论现状为基础,在突出学科交叉融合背景下,对通识教育课程地球科学概论进行改革探索。

一 地球科学概论课程情况

(一) 地球科学概论知识体系

在数理化天地生六大自然科学范畴中,地球科学因与人类发展命运息息相关,所以其具有重要地位。地球科学是研究地球的物质组成、结构、构造和形成、演变规律、层圈相互作用及地球动力学等的一门学科。其主要内容涵盖了地球的形成演化、圈层结构、时空分布、内外地质动力作用以及矿产资源、地质环境、可持续发展等诸多内容[13-15],也包含了地球物质客体的均一性、地质运动的渐变与突变、地质动力的内力与外力以及地学认识与实践的认识论、价值论和方法论等辩证思维[16],也包含了地质人为祖国资源能源勘查、各种工程建设和地质灾害治理等过程中彰显的家国情怀、民族精神、专业使命和人生观价值观等价值引领。地球科学是研究人类活动与地球可持续发展关联的科学,尤其是人类、资源、环境已经成为全球性问题,更应当把人地关系放在地球科学-社会这个更大体系中加以考察,研究地学发展的内在动力、社会环境,以及其科学体系结构。

进入21世纪,地球科学发展到“地球系统科学”的新阶段,强调地球岩石圈、土壤圈、水圈、大气圈和生物圈(包括人数社会)之间的相互作用[13],进而从整体地球系统的视野,对地球各圈层的相互作用过程、宇宙环境对地球系统的作用及人类活动相关的全球变化进行研究,促进了人类对地球的科学认知,并服务于人类社会的可持续发展。随着观测手段的多样性发展和技术的长足进步,获取地球系统各要素信息的能力越来越高,地球系统模式向各个圈层和时空深度不断扩展,地球系统科学的研究深度、广度和应用必迎来更大的发展和进步。

(二) 地球科学概论开设情况

地球科学概论是河南理工大学针对非地质类专业(如测绘工程、自然地理与资源环境、遥感科学与技术、人文地理与城乡规划、建筑环境与能源应用工程、材料科学与工程、材料化学、软件工程以及新能源材料与器件等专业)开设的一门通识教育选修课,因专业不同地球科学概论的开设时间也不同。学校注重师资配置,授课教师教学和实践经验丰富,业务素质强、学术水平高,学历职称学缘结构合理,师资能满足教学需要。

地球科学概论课程采用的是中国地质大学(北京)汪新文教授主编的《地球科学概论(第二版)》作为主讲教材,南京大学舒良树教授主编的《普通地质学(第四版)》、中国地质大学(武汉)黄定华主编的《普通地质学》等作为参考教材。

二 地球科学概论教学存在的问题

课程设计待完善,选课学生所属专业差异较大,在教材选择上很难兼顾各专业前沿知识。目前选择的教材主要是《地球科学概论》《普通地质学》《地质学基础》等,因作者、出版社等不同,也有很多版本。

学生因学分不足才选修地球科学概论课程,这降低了学生对地球科学概论的学习兴趣。为了达到培养方案规定的选修课学分,与中学地理具有相关性的地球科学概论成为首选。

选课学生众多,教师很难把握前置课程学习进度,同时,也不利于开展讨论和点评等。这对制定专业培养方案、教学进度安排的落实等提出了较高的要求;讨论式教学法无法有效运用。

结课考核常采用撰写小论文或开卷考试,学生忽略了对地球科学概论这类通识课程基本知识的理解和思考,学生对通识课的认识高度和重视程度待提高,结课考核方式亟待完善。

三 地球科学概论课程改革探索

(一) 构建课程体系框架

1 完善课程知识体系

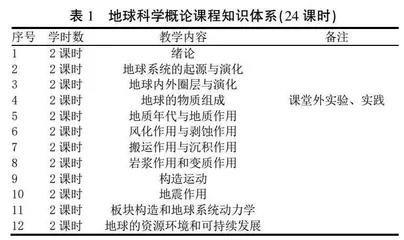

结合学科交叉融合,地球科学概论课程的知识体系主要包括地球的形成演化、地球圈层结构和物质组成、地质时代、内动力地质作用、外动力地质作用、矿产资源、地质灾害和生态环境等内容(表1);价值体系包括事物发展规律、对立统一规律等辩证哲学思维和认识论、艰苦朴素吃苦耐劳的人生观价值观、人类与地球的和谐关系的自然生态观、自然景观启迪智慧激发灵感的美学价值、学科前沿和社会发展紧密联系的社会价值、地球家园和人类命运共同体世界观价值等内容;将知识体系与价值体系完美融合构建课程综合逻辑框架。

2 加强课程内容高阶和创新性

根据地球科学概论课程自身特点,以课程基本知识点为载体,深入挖掘课程内容中的前沿热点问题、哲学元素和核心价值观育人知识,增加课程内容的高阶性和创新型。

3 提升课程思想价值

通过深入挖掘课程知识隐含的思维方式和文化内涵来提升课程的思想价值,进而实现课程的德育效能和方向的引领作用。

(二) 整合思政育人元素

1 课堂教学

课堂教学内容方面主要将课程知识内容进行系统梳理,理清基础知识点与育人元素一一对应或一多对应关系,适量增加高阶性和创新性的课程内容。

一是将岩石成因的水火之争、地球和生命演化的渐变与灾变论、岩石圈运动的垂直与水平观等哲学思维融入思维体系;二是将吃苦耐劳的工匠精神、家国情怀的地质精神、现代科学的宇宙观等融入思想价值体系;三是将地理、旅游、美术摄影和人文情怀等交叉学科融入人文美学价值体系;四是将温家宝、黄大年、汪品先等地学杰出人物事迹融入德育价值体系;五是将三峡大坝、西气东输、南水北调、青藏铁路和生态环境等社会热点融入实践价值体系等[17]。

以学科发展史为主线,结合学科交叉融合,将上述内容融入课堂教学内容体系。

2 课外教学

课外教学内容方面主要提取课程内容中的特色知识点,一是构建一个系列地学科普与前沿讲座,形成课外教学内容体系,如欣赏地学景观之美、剖析地学思维之辩、思考地学发展之问等。二是彰显“走出去”现场教学的魅力,发挥联合培养实习基地作用[18]。如河南理工大学校园景观石研学游(图1—图4),其参与者可以在课堂外获得鉴别校园景观石矿物的幸福感和成就感,激发了探索地球科学奥秘的求知欲和想象力。

(三) 改革教学方式方法

创新教学方法,转变教学思路,坚持将立德树人教育贯穿于地球科学概论知识的学习过程之中,拟采用讨论式教学法、启发式教学法、案例教学法、实践教学法和线上线下混合等教学方法,在具体教学过程中,将哲学思维方式、社会主义核心价值观、习近平新时代中国特色社会主义思想精神和内涵融会贯通在课程知识点中,让学生在学习过程中潜移默化达到育人成效,从而把课程“冰冷的美丽”变成“火热的思考”,发挥课程思政的育人和化人作用,从而实现课程文化思政功效。

除了课堂讲授外,从单纯的课堂教学转变为多形式教学方法,增加学生学习兴趣,加强师生互动,让学生在学习过程中潜移默化达到育人成效。

讨论式教学法(如地球环境恶化的原因、恐龙等生物灭绝的原因)。

启发式教学法(如可持续发展中的各种环境破坏、资源过度消耗等问题)。