京津冀高等教育协同发展政策分析与优化

作者: 吴中元

基金项目:天津哲学社会科学基金重点项目“京津冀教育协同发展背景下天津市发展对策研究”(TJGL17-016)

作者简介:吴中元(1964-),男,汉族,湖北松滋人,博士,教授,硕士研究生导师。研究方向为高等教育管理。

DOI:10.19980/j.CN23-1593/G4.2024.12.001

摘 要:京津冀协同发展于2014年上升为国家战略,高等教育协同发展作为重要组成部分是经济社会发展的重要战略支撑力量。由于协同发展通过三地政府主导,实现了一些资源共享与交流,但面临着协同政策缺位和衔接不畅、体制机制掣肘与发展路径不明确,合作成效明显滞后于其他领域,对区域服务支撑能力没有充分发挥。回溯十多年来的政策实践,探索京津冀高等教育协同发展政策优化依据、优化方向及政策优化路径,为京津冀高等教育协同发展政策执行,提供保障和决策依据。

关键词:京津冀协同发展;高等教育;教育政策;政策优化;政策仿真

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)12-0001-05

Abstract: The coordinated development of Beijing, Tianjin and Hebei was promoted as a national strategy in 2014, and the coordinated development of higher education, as an important component, is an important strategic support force for economic and social development. As the coordinated development is led by the governments of the three regions, some resources have been shared and exchanged. However, due to the lack of coordinated policies, poor cohesion, institutional constraints and unclear development paths, the cooperation results obviously lag behind other areas, and the supporting capacity of regional services has not been fully utilized. Reviewing the policy practice of more than 10 years, we explore the basis, direction and path of policy optimization for the policy for coordinated development of higher education in Beijing, Tianjin and Hebei, and provide guarantee and decision-making basis for the implementation of the coordinated development of higher education in Beijing, Tianjin and Hebei.

Keywords: coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei; higher education; education policy; policy optimization; policy simulation

在新时代大背景下,《京津冀协同发展规划纲要》(2015年)是继“一带一路”倡议之后的一个重大国家战略,为京津冀区域发展提供了历史性的战略机遇[1]。为深入贯彻落实京津冀协同发展国家战略,有效推进京津冀教育协同发展,京津冀三地教委联合印发了《京津冀教育协同发展行动计划(2018—2020年)》指出[2]:将优化提升教育功能布局,推动高等教育创新发展。探索京津冀高等教育协同发展率先突破政策体系,对服务京津冀协同发展具有重要意义。

一 问题提出

京津冀高等教育协同作为京津冀协同发展重要有机组成部分,在实践中面临着政府间行政壁垒、政策衔接协调不畅、体制机制不灵活及缺位等问题,尚未能为京津冀经济社会、产业发展及科技创新提供有效的支撑[3]。

(一) 京津冀高等教育对国家重大战略支撑引领作用发挥不明显

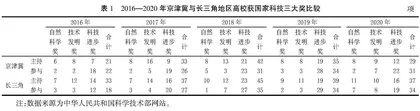

高等教育是服务国家重大战略、创新驱动发展的主力军和先锋队,教育强国建设的龙头。京津冀与长三角地区优质教育资源“双一流”高校数比为41∶37,京津冀地区优质教育资源优势明显。透视2016—2020年京津冀与长三角地区高等学校五年间国家科技三大奖获奖数据(见表1),无论是主持还是参与长三角地区高校获三大奖数全面领先,反映出京津冀高校围绕国家重大战略需求,加快关键核心技术攻关,推进重大科技项目方面支撑引领作用不明显。

(二) 京津冀高等教育对区域引领服务支撑能力不强

京津冀与长三角地区高校2017年至2020年的科技成果转化合同金额(含技术转让、技术开发、技术咨询和技术服务)统计结果见表2。

表2折射出长三角地区高校的科技成果转化效果、对区域发展与引领服务支撑能力明显强于京津冀地区高校,京津冀地区高等教育对区域引领服务支撑能力亟待加强。通过表1、2现象可见:京津冀高校面向国家重大战略需求的高质量、创新性成果不突出,科研成果转化效率低,关键核心技术领域原创性较弱,智囊服务表现不明显,为区域经济社会、产业、科技创新发展提供支撑能力不强。

表2 2017—2020年高校科技成果转化合同金额 亿元

注:数据来源为2018—2021年《中国科技成果转化报告》。

(三) 京津冀高等教育协同发展政策协调性较差

京津冀高等教育协同发展政策历经“启动—观望—沉寂—蹒跚—催生复兴”的复杂演进过程。京津冀地区高等教育协同发展、资源流动与合作都仅处于表象化、浅层次阶段,区域内部的差异性、虹吸现象还有日益增大的趋势。高等教育协同发展实施进程中面临着缺乏高效的领导与协调机制,行政壁垒、政策衔接不畅、政策间缺乏有机协调,缺乏统一的监督与评价机制等问题,协同发展政策亟待实现由探索到发展,由经验到科学的转变,紧扣问题的政策调整和优化是促进这一转变的关键因素[3]。

(四) 京津冀高等教育布局和发展不均衡

京津冀“双一流”高校数比为34∶5∶2,高等教育优质资源主要分布在北京和天津。据中国统计网统计,2020年,京津冀师生比分别为17∶18.5∶20(教师人数=1),河北普通高校数、学生数多于京津,但教职工人数与京津相较差距明显,师资队伍严重缺乏,其中,两院院士、长江学者、杰青、优青等优质教师更是凤毛麟角。再次,根据Maigoo网统计,2021年京津冀公共图书馆相关数据,见表3。

表3反映出京津冀人均拥有公共图书馆藏量、每万人拥有公共图书馆建筑面积极不平衡,河北省不能充分利用京津丰富公共图书资源,严重制约了河北教育的发展。京津冀高等教育资源的差距,对产业布局优化、人才流动和科技创新都造成严重制约,对京津冀高等教育协同形成重大制约。

二 京津冀高等教育协同发展问题产生原因分析

导致区域高等教育协同发展问题产生的原因很多,主要有制度机制不健全、传统管理体制掣肘、高等教育结构失衡等原因。

(一) 传统管理体制、行政观念掣肘束缚

传统体制引发各自独立的局面,高等教育管理权限呈碎片化。推行高等教育改革,主要在分权的局面上进行,没有突破顶层框架之前,高校很多事情很难做。其次,高等教育协同发展涉及多方利益相关者,各自政策与部门间存在壁垒,协同都会使得交易成本增加,传统管理体制对协同发展方向选择和推进形成制约,导致政府和高校创新变革动力不足。

(二) 各方利益关系没有理顺

由于行政区划束缚,三方利益与区域整体利益关系模糊,本行政区教育发展的兴趣往往高于行政区外。三地产业结构同质化问题突出,围绕产业结构转型优化升级的矛盾冲突日趋激烈。而京津冀高等教育发展自成体系,基于区域产业结构的高校学科专业设置与发展定位不明确,缺乏整体统筹与错位发展,重复建设现象严重,高等教育整体优势得不到发挥,不能很好适应区域经济社会、产业结构、社会需求,服务社会经济发展能力不足。

(三) 央地协调性不够

京津冀协同发展是重大国家战略,需要各级政府创造性地匹配协调区域政策。京津冀高等教育协同发展需要率先探索、先行先试实质性政策支持,突破现有的一些制度、甚至法规的框架,需要国家与地方之间的沟通协调。协同初始表现为区域高校联盟的轰轰烈烈,加之新冠感染疫情影响导致联盟合作活动停滞,这样一种“运动式”联盟办法,实际上连续性弱,缺乏长效机制保障,合作领域深度广度有限,以互动替代协同。联盟合作协议更是缺乏约束力、执行力,协同发展成效不显著,合作形式大于内容,急需长效协调机制,充分调动各协同主体积极性,开展多领域、深层次交流与合作。

三 京津冀高等教育协同发展政策优化分析

(一) 政策优化基础

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》这一纲领性文件从宏观上推动高等学校院所发展具有深远意义[4]。目前的政策目标表述不明晰,具体要达到的目标和效果没有阐明,层次性和阶段性需要深入细化。

新时代背景下,京津冀高等教育协同发展应考虑教育特质和相互独立发展的要求,共同协商制定协同发展政策,并随着政策环境及高等教育发展变化而不断调整,使发展政策具有延续性兼顾不同主体利益,统筹和协调各自所需的政策诉求。由于现有相配套的产业、人才、科技及劳动力市场政策还不完备,高等教育协同发展宏观教育政策体系未成型,加之尚未设立京津冀高等教育协同发展领导机构,不利于从区域层面统筹规划整体协作,对现有政策进行整合优化势在必行。

(二) 政策优化方向

京津冀高等教育协同发展政策优化以解决协同发展存在的问题为靶向,总结实践经验,探索政策优化方向。

1 机制制度是保障

突破既有的政绩观、科研观和学术观,从大局意识、战略意识,调动协同发展各方面积极性,构建高等教育协同创新共同体,发挥比较优势,实现功能互补,聚焦在服务国家发展战略,提升高等教育整体发展水平,突出制定教育政策理念统一、规则一致和执行可操作,充分发挥集中力量办大事的制度优势[5]。

2 政策优化原则

首先,政策制定时,要结合各自差异,在相互尊重、和平协商的基础上制定包容性的协同政策,结合国家战略要求、区域经济社会发展实际,以及各自特点与优势,发现适切的结合点,有选择、有重点、有差异和有特色地制定切合实际的长远发展战略,保障三地教育特质与独立发展诉求。

其次,充分认识区域间禀赋差异,以“合作与共享”为目标,促进相互间优势互补,达到效益最大化。根据高等教育资源稀缺性、独占性和排他性,整合高等教育资源,提高教育资源的使用效益,促进高等教育资源的互补。

最后,京津冀高等教育协同需遵循开放原则。高等教育系统必须打破壁垒,构建对外开放的市场环境,建立统一对外交流合作机制,增强国际尖端人才的吸引力,提升京津冀高等教育整体竞争力;争取全社会的共同支持与参与,开放区域内高等教育投资市场,形成教育服务提供主体多元化格局,形成一个全社会共同参与的机制。