基于情境—问题—能力框架的公共管理应用类课程教学模式构建

作者: 卢扬帆 杨雪娟

摘 要:公共管理应用类课程教学关系到专业人才培养质量。针对现有该类教学存在的知识结构耗散、课程衔接不畅、能力训练弱化等问题,该文在相关文献基础上提出情境—问题—能力框架的教学模式设想。其基本内容包括课程知识体系廓清与重点梳理、专题化教学情境建构与理论对接、动态情境下实践问题识别与溯源和问题解决的知识选用与能力训练四个维度,同时嵌入情境教学、专题教学、全时教学和互动教学等多种方法。这一模式在理论和实践层面具有重要的创新价值,但需逐步推广应用。可通过教学设计上博采众长以我为主、情景演绎上追求真理服务现实、课堂组织上着眼多数关注个别、课程衔接上循序渐进彰显整体等努力,达到支撑学科发展及强化人才培育目的。

关键词:公共管理;应用类课程;教学模式;情境—问题—能力;人才培育

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)13-0009-07

Abstract: Teaching applied courses greatly affects the quality of talent cultivation in public administration. In response to the problems of knowledge dissipation, poor course connection and ability training in this type of teaching, an innovative model is proposed based on the situation - problem- ability framework and related literature. Its basic content includes four dimensions: clarifying the course knowledge system and sorting out key points, constructing specialized teaching scenarios and connecting theories, identifying and tracing practical problems in dynamic contexts, and selecting knowledge and training abilities for problem-solving. It calls for various scientific methods such as situational teaching, specialized teaching, full-time teaching, and interactive teaching. This model has important value in theory and practice, but it needs to be implemented in stages. Efforts can be made to support the discipline development and strengthen talent cultivation by drawing on the strengths of others in teaching design, pursuing truth and serving reality in scenario interpretation, focusing on the individual in classroom organization, and gradually connecting courses without forgetting the whole.

Keywords: public administration; applied courses; teaching model; situation-problem-ability; talent cultivation

公共管理学作为我国管理学门类下设一级学科之一,亦是人文社会科学的重要支撑领域。公共管理专业主要面向本科及以上学历层次,通过研究和传授行政学、政治学、管理学和法学等基本知识与技能,促进政府部门及企事业单位科学履职,对公共事务实施有效管理并解决相应社会问题[1]。该类专业致力于培养德智体美劳全面发展,具备相关学科理论知识,具有较强的问题识别、分析阐释、决策处置、组织协调和沟通应变能力以及国际化视野、全局性思维的现代化管理人才。这就要求其基础课程教学应坚持立德树人、理论强基、突出应用技能培训的总体定位,着力提升学生的历史使命感和社会责任心;同时也需加强实践创新教育,大力推进个性化培育,全面增强学生的科学素养与职业能力。

目前,各大高校对于公共管理核心课程体系已逐渐形成共识,其本科培养方案中知识应用和能力训练的课程一直较多,包含但不限于公共政策分析、公共危机管理,以及统计学、社会调查方法与数据分析等。应用类课程教学效果关乎专业培养目标实现,是学生掌握毕业所需技能的关键保障。尤其在新文科建设与一流本科专业“双万计划”背景下,客观总结公共管理应用类课程教学现状及面临的挑战,有针对性地推动其教学模式创新优化与实践采用,以适应未来学科发展和人才培养需要,显得十分迫切。

一 公共管理应用类课程教学存在的问题

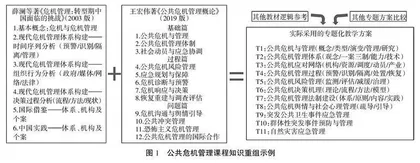

一是单门课程知识结构零散,内容丰富但重点不够突出,不同教材阐述逻辑迥异。以《公共危机管理》为例,现已面世的主流教材有10余种,出版时间跨越近20年,语境从国外(国际)到国内。不同教材所理解的课程知识构成与呈现方式具有典型差异,有按照现代危机管理体系的结构也有按照危机发生和响应处置的过程展开。显然,依据其中一者进行讲授,所涉及的知识重点、详略程度、串联方式都有不同,可能造成学生对学科脉络、知识图谱的理解偏误。

二是课程间知识衔接不明确,给学生序贯学习、融会贯通与付诸应用造成困难。这在研究方法教学中体现尤为鲜明。尽管培养方案已按数理统计-社会调查-专业研究的顺序排课,体现渐进逻辑;但因主讲教师不同,每门课的教学大纲独立编写,实际可能讲授内容存在交叉甚至简单重复。背后的关键是相邻课程之间教学方案缺乏统筹协调与沟通衔接机制。课程重复、脱节使学生接受的知识体系有缺失,自然影响其融会运用的效果。

三是授课学时有限,教学深化面临较大挑战,难以兼顾知识传递的全面性和精确性。本科学段课程偏于基础,知识的完整传授虽为重要原则,但考虑教材差异,若采取合并策略将增加教学内容;在课时总量固定下形成较大的负担。如何在各门课程丰富的知识体系中筛选、精炼出数量不多的重点专题并做好结构衔接,成为对主讲教师专业素养的挑战。在此基础上,以硬化学生的知识掌握和提升问题解决能力为目标,还需在每个专题理论讲解之外安排特定的练习、案例或实践类教学时间。如果受制于课时量、牺牲这部分计划,则其教学效果硬化与长期延续性被打折扣。

四是学生的知识储备与灵活选用、言谈分析与实操能力之间存在鸿沟,未能建立知识内化的良性循环。站在学生立场,从知识获取到知识应用需要历经艰难过程,其中蕴含知识内化与能力训练的复杂机理。理想状态下,这一过程可借助课程衔接和教学优化的帮助实现加速,但鉴于前述障碍,其实际作用被大幅削弱。以致到了课题研究、毕业设计或论文写作的环节,普遍暴露出来基础理论不熟悉、方法选择错误及使用不规范等问题。究其根源,现有应用类课程的教学模式仍停留在“按教材组织、固定课时讲完”的层面,所谓理论联系实际、以问题为导向、注重应用能力均未真正重视。

二 公共管理应用类课程教学模式研究回顾

(一) 关于公共管理课程教学方式的改革探索

伴随政府治理活动“百年演进”,公共管理学研究范围和受益对象已大为扩张,其研究主体和实践主体相分离的态势加剧了学科教育与现实需求之间脱节[2]。为摆脱传统教学的重理论轻实训、方式方法单一、忽视能力开发等问题,多元化教学模式成为普遍倡导的改革方向。郭丽芳等[3]提出“四型一体”的教学模式并探讨其在人力资源管理课程中的具体应用,该模式以师生互动为核心,结合授受型、案例型、模拟型和实践型等教学手段以充分拓展教学领域,构建融合理论与实践的教育目标,着重培养学生创新能力和实操技能。从国际经验看,以哈佛大学为代表的众多高校十分重视案例教学对公共管理学科的价值,因为出色的案例教学能够实现理论知识与社会实践有机融合,提升学生分析和解决实际问题的能力[4]。学者们进一步探讨了诸如全案例教学、3P案例教学、认知案例教学等多种变化场景,使其逐渐成为一种“思维锻炼的工具范式”[5]。近年来,数字技术催生的新型教学手段为管理类课程教学带来更多可能性,其拥有教学组织自由、师生互动便捷、课程考核灵活等优势,借助大数据和人工智能算法还能更好地了解学生需求与学习特点,实现个性化的教学设计[6]。有研究专门指向在信息化条件下如何提高公共管理教育的学生参与度,提出应将课堂组织分解为设计、准备、教学和巩固等多个阶段,对应进行技术和教学“双创新”从而打造“参与式示范课程”[7]。

(二) 关于情境教学的理论内涵与实践经验

情境教学(Situational teaching)方法自上世纪中叶由英国教育学家创立起,在各学段应用的热度持续高涨。其通过组织与课程相关的主题活动,营造生动的情境以激发学生学习主动性,促使其在认知上跟情境内容建立共鸣,更好地实现教学目标[8]。情境教学以认知加工、反身思维、建构主义等理论为基础,其核心是唤起学生的情感共鸣;作为关键要素的情境设计应发挥放大学习体验、培养学习智慧、开发学习潜力等功能,其本质为精心构筑课程内容以锻炼学生思维并实践社会活动的教学方式[9]。考虑该模式在相近学科教育中的实践,邱珊[10]以高校社工专业为例构建了一个“学生-角色-情境-教育教学”的模型,通过教师对情境的可控性操作将专业特殊的伦理理念嵌入角色,内置为学生的态度体验从而达到深层次教学效果;陈玉梅等[11]提出“基于计算机模拟的情境教学法”并专门探讨其在公共管理课程的应用,认为其有助于培养学生的综合分析、思维判断、组织协调、科学决策和解决问题等五大能力。

(三) 问题导向观念在大学教学中的价值与成效

问题导向(Problem based)的教育理念可以追溯到波普尔的问题理论,作为教学方式则起源于1960年代的北美医学院。其是一种以问题为核心、通过自主学习与小组协作完成的教学思路,强调问题在课程设计中的关键性但不指向特定教学方法[12]。所谓“教育的本质在于促使新观念诞生,而不仅是传授现成的知识与技能”;问题导向教学中教师的角色是引导和激励学生,一旦问题确立即由他们按照自主理性来假设、推理和解决问题,强化实践能力培养[13]。为此,韦冬余[14]提出要针对每个教学章节,设置基础知识积累、专业能力提升和综合能力训练“三层问题”来逐步推进,建立学生感知力和行动力养成的循序逻辑。问题导向的教学成效已在多类课程的跨国实践中被验证。张润君等[15]介绍了西北师范大学问题导向的公共管理硕士教育探索,认为其对学生论文选题、教师队伍和实践基地建设、对外培训等方面促进显著。

(四) 以能力为目标(Ability oriented)的教学方法及其演绎使用

美国教育学家罗伯特·哈钦斯认为:“教育的最终目标在于培养青年人终身进行自我教育的能力”[16]。这种能力实际就是自主学习和创新能力,显然其无法通过传统的灌输式教育达成。所以现代大学已广泛接受向探究型教学转变的责任,包括以进阶式、拓展式学习来增强学生的研究能力与综合素质,相应的教学过程要转向引导学生自主进行探索,教学评价要从关注“教的结果”转向“教与学的过程”[17]。发达国家普遍较早启动面向社会需求能力的科学培养模式建构,如美国职业类高校推崇学校-企业-学校序贯培养的“合作教育”方案,德国形成学校、企业培养时间按1∶2配置的“双元制”模式,英国以教、学、做结合的“三明治”方式作为专业学位研究生教育的公认模式,等等[18]。全球化治理改革要求公共管理者具备知识获取、更新及问题分析和解决等关键能力,这就迫使我们加快探索学科教育的特色与创新思路[19]。我国MPA教育也要做到以能力训练为中心,应强化统一规范和自主创新、集中授课和分散指导、理论研究和实践能力、短期提高和持续提升、国际视野和本土实际五组关键要素结合[20]。