行业特色计算机类研究生创新实践基地建设探索与实践

作者: 李海丰 宋欣楠 李欣阳 朴敏楠

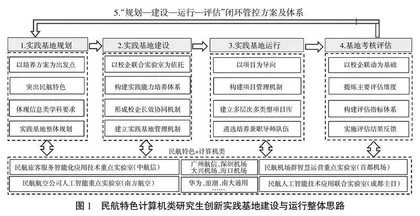

摘 要:针对专业型研究生培养所面临的学生工程创新实践能力不足的问题,分析当前研究生创新实践基地建设与运行过程中存在的不足,探讨民航行业院校计算机类研究生创新实践基地的建设与运行思路,提出集“规划—建设—运行—评估”于一体的研究生创新实践基地全流程闭环方案,总结中国民航大学在计算机类研究生创新实践基地建设及运行过程中的实践成效。

关键词:创新实践基地;行业特色;研究生培养;计算机类;工程创新实践能力

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)13-0051-04

Abstract: Aiming at the problem of lacking students' engineering innovation practice ability faced by the cultivation of professional postgraduates, this paper analyzes the shortcomings in the construction and operation of the current postgraduate innovation practice base, discusses the construction and operation ideas of the computer postgraduate innovation practice base in the civil aviation industry colleges, and puts forward a closed-loop scheme of the whole process of the postgraduate innovation practice base integrating "planning construction operation evaluation". This paper summarizes the practical achievements of Civil Aviation University of China in the construction and operation of the innovation practice base for computer graduate students.

Keywords: innovation practice base; industry characteristics; postgraduate training; computer class; engineering innovation practice ability

研究生教育肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命,是应对全球人才竞争的关键举措。2020年是我国研究生教育改革发展进程中具有里程碑意义的大年,习近平总书记关于研究生教育作出重要指示,全国研究生教育会议召开,国家出台系列关于研究生教育的重要政策文件。推动工程类专业学位研究生教育改革发展,不断提升高层次工程人才培养质量,已上升为国家人才战略的重要内容。

有别于学术型研究生的培养,专业学位研究生培养以工程实践为导向,以职业需求为目标,强调理论与实践相结合[1]。工程创新实践能力是工程类别专业学位研究生的核心能力,工程实践环节甚至已经成为了专业学位研究生教育成败的关键[2]。专业学位研究生创新实践基地是培养研究生工程创新实践能力的重要依托[3]。因此,如何建设好并运行好研究生创新实践基地的重要性愈发凸显。然而,我国专业学位研究生创新实践基地建设仍处在探索和发展阶段。为此,本文首先分析研究生创新实践基地建设与运行中存在的问题,然后提出民航特色计算机类研究生创新实践基地的建设与运行思路,最后总结中国民航大学开展的具体实践及取得的成效。

一 研究生创新实践基地建设与运行存在问题分析

为了满足专业型研究生工程实践能力培养的要求,建设与专业学位相匹配的创新实践基地必不可少,其中,校企联合实践基地更是成为培养研究生工程实践能力的关键平台。近年来,在国家倡导以及高校和企业的共同努力下,校企联合研究生创新实践基地的建设取得了长足发展[1]。然而,通过深入调研以及调查走访发现,当前校企联合研究生创新实践基地建设与运行还存在诸多不足。

(一) 基地定位不明确,顶层规划设计不清晰

实践基地的建设需要有明确的定位与目标,基地可以开设哪些类型的实践项目、所开设的实践项目可以培养研究生哪些方面的能力、研究生能力的提升如何支撑研究生培养目标的达成等,均是研究生创新实践基地建设与否以及如何建设的关键问题。因此,基地的建设应该从支撑研究生培养目标达成的实际需求出发,自顶向下进行规划设计。然而,当前很多实践基地是“自下而上”形成的,基地的建设并未切实考虑研究生培养的实际需求,基地的建设存在一定的随意性,缺乏顶层设计,导致与研究生培养方案的匹配度不高,基地建成后的运行效果也不理想。

(二) 基地建设功能单一,可持续性不足

基地作为研究生实践依托平台,能提供什么样的实践环境以及哪些实践项目,对研究生工程实践能力的提升至关重要。实践环境的建设需要持续投入人力财力,实践项目的开设也需要有持续的来自企业和高校的真实需求,只有这样,校企共建研究生实践基地才能有持续的生命力。然而,当前很多研究生实践基地建设仅关注研究生实践的单一功能,忽视了实践项目的来源与可持续性,并未真正与校企科研合作相结合,致使实践基地既缺乏更稳定的校企科研合作平台以支撑其持续建设,也缺乏可持续的优质实践项目来源。

(三) 运行机制不够完善,基地管理不佳

基于实践基地的专业学位研究生实践能力培养应该是贯穿派出、选题、指导、实践和评价等各环节全流程的管理,任何环节存在问题都会影响实践效果。然而,目前很多研究生实践基地运行管理机制很不完善,对于学生派出的时间、层次等没有清晰计划,学生实践的选题没有统一管理规范,企业导师的遴选标准不统一且缺乏必要的管理,实践过程指导缺乏制度约束,缺少学生实践效果评价机制。总体上,部分实践基地对研究生派出、实践、指导和评价等环节的管理缺乏长效机制,培养学生的效果难以保证。

(四) 缺乏考核评估机制,未形成管理闭环

目前的实践基地建设存在“重立项建设,轻考核评估”的现象[4]。考核评估既包括对基地运行状况的评价,也包括对企业导师的考核以及研究生实践效果评价,这种全方位评价体系的建立可以对基地建设与运行形成闭环反馈,从而有利于基地整体情况的提升与改进。因此,当前实践基地考核评估机制的缺失非常不利于基地整体水平的持续提升。

总体来看,上述问题已经成为研究生实践创新基地健康发展以及专业学位研究生能力培养的主要障碍,亟需通过改革来克服并解决。

二 民航特色计算机类研究生创新实践基地建设与运行思路

作为以服务航空运输业、航空制造业,特别是“两业融合”为特色的中国民航行业高等学府,中国民航大学的人才培养目标具有鲜明的民航行业特色。致力于培养民航特色高级人才是中国民航大学(以下简称“我校”)发展定位的内在需求。面向“十四五”,中国民航大学制定了“顶尖安全、一流交通、知名航宇、精品信息、交叉理学、特色文管”的学科发展战略。其中“精品信息”的特征描述为:在民航智能信息处理、网络与信息安全等方向达到国内引领和国际知名,形成支撑空管、机场、机载安全和运行为特色的信息学科群。因此,作为信息学科群的核心学科,面向计算机类专业型研究生培养成为学校学科发展和人才培养的重要组成部分。综上分析,开展民航特色信息类硕士研究生创新实践基地建设,并以此为依托开展专业学位研究生培养,既是贯彻落实国家关于研究生培养战略的重要举措,也是提升我校支撑行业发展能力的必然要求。

针对当前校企联合研究生创新实践基地建设与运行中存在的各类问题,本着“长期合作、优势互补、服务行业、共同发展”的宗旨,充分利用民航强国建设以及人工智能快速发展的有利时机,通过建设研究生创新实践基地,承担研究生校外实践教学任务,促进双方的联合培养人才机制的建立,提升合作企业的自主知识产权水平和企业技术创新能力,提升研究生工程实践能力培养水平。本文提出的面向民航特色计算机类研究生培养的校企联合实践创新基地建设与运行思路如图1所示。总体上,围绕“民航+信息”主题,依托联合共建的民航重点实验室以及校企联合实验室,开展实践基地“规划—建设—运行—评估”一体化全流程改革,力求发挥创新实践基地实效并形成参与各方共赢的良性循环。各环节具体分析如下。

(一) 以培养方案为出发点的实践基地整体规划

针对研究生实践基地定位不明确、顶层规划设计不清晰的问题,以学校及学科规划为主要依据,以专业学位研究生培养方案为出发点,突出民航特色及计算机学科领域,从行业需求及长远发展角度,重点面向计算机技术、人工智能方向,并结合民航行业发展需求开展民航机场智慧运行、航空器数字化智能化运行维护、民航大数据智能处理与可视化、基于大数据的智慧民航运行和民航人工智能技术及其应用等领域高级应用技术人才培养,以人工智能、大数据为主要依托技术,以机场智慧运行、航空器智能运维、民航智能信息处理为主要服务行业场景,建设能支撑提升学生上述技术能力以及服务行业能力的创新实践基地,最终形成民航特色计算机类硕士研究生创新实践基地整体规划。

(二) 以校企联合实验室为依托的实践基地建设

为了克服实践基地建设功能单一、可持续性不足的问题,探索以校企联合实验师为依托的实践基地建设模式。研究生创新实践基地的建设需要校企双方具有相似的研究方向、良好的合作基础、可紧密合作的校内外导师队伍、可持续的产学研合作内容[5]。因此,依托已建成运行的校企联合实验室建设研究生创新实践基地,将有助于上述目标的达成。中国民航大学的校企联合实验室包括两个层次:一是与企业共建的民航局重点实验室,包括与首都机场共建的民航机场群智慧运营重点实验室、与中国民航信息网络股份有限公司(简称中航信)共建的民航旅客服务智能化应用技术重点实验室、与中国南方航空集团有限公司共建的民航航空公司人工智能重点实验室;另一类是通过签署校企合作协议共建的校企联合实验室,如与华为、浪潮、深圳机场等企业共建的实验室。在基于上述联合实验室建设研究生创新实践基地的过程中,需要根据校企联合实验室的研究方向、合作基础、地理位置和资源配置等情况,研究构建研究生实践能力培养体系,形成与科研、企业生产紧密结合、有计划、系统性、规模化创新实践[6],进而形成校企共同发展的长效协同机制,通过联合管理,校企多渠道联合投入,围绕研究生创新实践,校企双方互惠互利,优势互补,通过共建的研究生创新实践基地成为高校与企事业单位进行产学研联系的纽带,为双方带来实际或潜在的利益。

(三) 以项目为导向的实践基地多层次运行模式

针对基地运行管理机制不完善的问题,面向高级应用型人才培养中研究生的创新创业教育,提出了以项目为导向的实践基地多层次运行培养模式,以实践项目贯穿派出、选题、指导、实践和评价等各环节的全流程管理。

1)针对不同基地的合作研究基础以及科研合作类型,建立包括企业实际工程问题、企业预研课题、合作科研项目、创新创业项目、学科竞赛项目等各类型项目在内的项目管理机制,通过让学生参与到不同的项目,实施项目从立项、执行、结题等全流程的管理,以项目为抓手开展研究生创新实践能力培养。