基于OBE理念的大学生心理健康教育课程设计与实践效果评估

作者: 梁瑛楠

摘 要:大学生心理健康教育课程在提高大学生心理素质、促进其身心健康和谐发展方面发挥着重要作用。该研究通过梳理大学生心理健康教育课程存在的问题与不足,提出在大学生心理健康教育课程中引入OBE理念的可行性,从而在0BE理念下重新构建大学生心理健康教育课程体系,并对其实施效果进行评估,从而使课程的教与学更加聚焦于学习目标,调动学生的积极性与参与性,更加适应社会对人才需求的变化,为其他高校开展大学生心理健康教育课程改革提供参考。

关键词:OBE;大学生心理健康教育;教学设计;教学理念;实践效果评估

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)13-0114-04

Abstract: The course of College Students' Mental Health Education plays an important role in improving college students' psychological quality and promoting the harmonious development of their physical and mental health. By sorting out the problems and shortcomings of College Students' Mental Health Education course, this research proposes the feasibility of embedding OBE concept into College Students' Mental Health Educationcourse, constructs a curriculum system of College Students' Mental Health Education based on OBE concept, and evaluates its implementation effect. The aim of the study isthe teaching and learning of the curriculum will be more focused on learning objectives, mobilize the enthusiasm and participation of students, and more adapt to the changes in social demand for talents. It provides reference for other universities to carry out the course reform of College Students' Mental Health Education.

Keywords: OBE; College Students' Mental Health Education; teaching design; teaching idea; practical effect evaluation

大学生心理健康教育是高校思想政治教育的重要组成部分,是高校落实立德树人根本任务的有效途径。很多研究表明,大学生在焦虑、抑郁、强迫和躯体化等方面存在显著的问题,整体心理健康水平偏低[1-2]。目前,很多高校都面向新生开设大学生心理健康教育课程,课程的主渠道作用得到充分发挥。2018年教育部印发《高等学校学生心理健康教育指导纲要》(以下简称《纲要》)指出“健全心理健康课程教育体系,结合实际,把心理健康教育课程纳入学校整体教学计划,规范课程设置,对新生开设心理健康教育公共必修课,实现大学生心理健康教育全覆盖”[3]。《纲要》还指出要“丰富教育教学形式。创新心理健康教育教学手段,有效改进教学方法,通过线下线上、案例教学、体验活动、行为训练和心理情景剧等形式,激发大学生学习兴趣,提高课堂教学效果,不断提升教学质量[3]”。但是,大学生心理健康教育课程在教学内容与模式、教学规范与针对性等方面还存在很多问题。

成果导向教育(OBE)是美国学者Spady在《成果导向教学管理:以社会学的视角》中提出的教育理念。它强调目标导向,注重以学生为中心而非以教师为中心,始终围绕学生在学习结束后所获得的学习成果来进行教学设计和实施[4]。

因此,本研究通过调研高校大学生心理健康教育课程的问题与不足,提出以OBE理念为指导重构大学生心理健康教育课程体系,强调以学生为中心与结果导向,并进行效果评估,从而为提高大学生心理健康教育课程教学质量及深化教学改革提供参考与新视角。

一 大学生心理健康教育课程存在的问题与不足

(一) 大学生心理健康教育课程覆盖面不够

大学生心理健康教育课程主要集中在大一学年,很少有高校在其他学期开设。但是不同年级大学生所面临的心理问题及由此产生的心理困惑并不相同,比如大一学年需要面临环境适应问题,主要针对学习环境与文化,融入学院班级宿舍;大二、大三学年需要面临人生成长问题,主要负责规划大学生活,建立良好的人际关系;大四需要面临考研就业问题,主要对各种选择进行利弊分析,从而做出理性选择等。因此,在不同学年,大学生面临的主要问题不一样,学生面对的心理挑战也不一样,而仅靠在大一开设大学生心理健康教育课程,并不足以帮助学生去解决在今后不同学年可能产生的心理问题。那么,就需要扩大大学生心理健康教育课程的覆盖面,使不同学年的学生都能接受心理健康教育的理论支持。通过调查研究发现,36.7%的学生认为应在大一第一学期开设该课程,32.8%的学生认为各个学期都要开设该课程,20.4%的学生认为可以在大一学年开设该课程的必修课,在其他学期开设相关心理学选修课,这充分说明学生对于在不同年级开设该课程有一定的心理需求,与学生的心理发展特点也比较吻合。

(二) 大学生心理健康教育课程的教学方法与评价方式存在局限

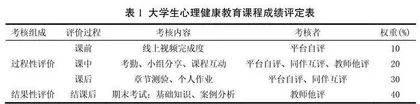

大部分学校的大学生心理健康教育课程(以下简称“本课程”)主要采用的教学方法是讲授法,且都是大班授课环境,学生的主体地位并没有得到充分体现。同时,大班授课方式有悖于本课程教学目标,大学生心理健康教育课程最重要的目标就是培养大学生健全人格和优良心理品质,提高大学生心理调适和社会适应能力。要实现这一目标就需要改革课程的教学方式,而采用小班教学可以有效提升教师与学生的互动频率。另外,尽管在课程讲授过程中,很多学校都采用案例讨论、团体辅导及角色扮演等多种教学方法[5],也增加了过程性考核的评价任务,但是学生往往仅停留在案例分析的表层,缺乏对问题实质的深入分析与讨论。同时由于缺乏具体明确的考核标准,导致无法引导学生有效学习。而且学生存在鲜明的个体差异,教师在有限的课堂时间里很难满足学生的差异性需求,无法做到对所有学生全面、客观、及时地评价,结果导致学生学习的积极性不佳。

(三) 大学生心理健康教育课程的教学内容设置与专业背景、社会需求相脱节

大部分学校的大学生心理健康教育课程内容过于学科化理论化,教学内容存在“重理论,轻实践”的特点,课程内容真正做到符合大学生实际需求与特点,考虑学生未来工作岗位要求的非常少,这严重影响了学生的学习兴趣。所以,教学内容设置要考虑学生的学科背景,改革教学内容与教学模式,注重大学生心理健康教育课程与专业课的有效衔接是十分必要的。

二 高校大学生心理健康教育课程引入OBE理念的可行性

OBE理念最早主要是在工程教育领域提出,以结果为导向反向设计课程体系与环节,从而达到学生学习目标达成的教学策略。随着高等教育的不断发展,OBE理念的应用也逐渐扩展到其他课程领域,很多人文学科课程采用OBE理念进行课程改革,比如翁洁[6]运用OBE理念构建“三段五步三评”的信息化教学模式;王兆轩等[7]将OBE理念引入心理健康教育课程中,使课程更聚焦于学习成果;马红霞等[8]依据OBE理念,借鉴连结主义教学设计模型,构建大学生心理健康教育混合式课程体系;于丹等[9]提出基于OBE的普适性创新创业课程体系;张立巍[10]进行了基于OBE理念的高校经管学科实践课程体系优化的研究。但以往这些研究缺乏课程整体规划与设计,欠缺从大学生心理健康教育课程内容的逻辑体系与知识架构中去厘清课程的设置,更是较少考虑学生的专业背景与社会需求,因此,基于OBE理念对大学生心理健康教育课程进行重构具有重要的理论与现实意义。

首先,OBE理念注重以学生为中心,尊重学生的主体地位,所以无论在教学内容还是教学方法上都重视学生知识获得。同时大学生心理健康教育课程的目标不仅在于传授心理健康方面的基础知识,更注重提升每个人的心理素质,因此,大学生心理健康教育的本质特点就是以学生为中心。其次,大学生心理健康教育课程内容包括心理健康教育概述、自我意识、人格、情绪、压力、职业规划和生命教育等,内容广泛。但大学生心理健康教育课程学时有限,如何能在有效的时间内达到良好的效果?这就要求课程内容必须依据学生典型心理问题的变化而变化,而这恰好与OBE理念的“结果导向、反向设计”相一致。最后,大学生心理健康问题虽然具有稳定性,但是会随着社会政治、经济、文化等事件的变化而变化,比如新冠病毒感染疫情下大学生情绪问题尤为突出,这就要求在课程内容设置上要不断调整优化,不断改进。而这与OBE理念中持续改进的要求也是一致的。因此,大学生心理健康教育课程本质与OBE理念是契合的,在课程中引入OBE理念是可行的。

三 基于OBE理念的大学生心理健康教育课程构建原则

(一) 结果导向原则

大学生心理健康教育课程注重学生能否解决实际心理健康问题,因此,设计教学内容要从问题入手,确定学习目标,反向设计教学内容,评价教学目标。比如“大学生最突出的心理困扰与困惑是什么?学习哪些知识模块能够解决这些困扰,提升心理素质?学习成果可否达到预期教学目标?”等等,然后构建大学生心理健康教育课程的内容体系。最后要通过学习成果、自我评估及教师评价等方式去考察教学目标是否达成,如果没有达成预期目标,那么就需要及时调整或者更新原有的心理健康教育课程内容,改进原有教学模块设置及教学方法,强调结果导向。

(二) 动态开放原则

不同阶段大学生面临的心理健康问题不同,因此,教学设计应与大学生的心理发展特点相吻合,与社会发展特点相匹配,始终遵循动态开放性原则,适时增加或减少已有的课程模块,不断更新或调整教学内容,从而使课程始终保持与社会及学生心理需求相一致的状态,更好地符合高校大学生的心理发展规律。动态开放性原则不仅要根据不同专业学生面临的学业、人际、职业规划等问题进行设计,而且还要保持开放的态度,及时介绍国内外最新研究成果,确保大学生心理健康教育课程的前沿性。

四 基于OBE理念的大学生心理健康教育课程的教学设计

(一) 依据课程预期成果,设计教学内容

在OBE理念指导下,大学生心理健康教育课程更加注重学习成果,社会对学生的素质要求、学生对课程的期待及学生未来发展需要是课程进行教学内容设计时首要考虑的因素。通过调查研究显示,大学生对心理健康教育课程的期待是课堂轻松有趣、内容切合实际、教师专业科学和学校有所收获。因此,课程目标旨在了解基本的心理健康知识,提高自我认知、情绪管理、沟通合作及适应社会的能力,增强自尊自信,从而塑造健全人格。

大学生心理健康教育课程本身的理论和知识体系较多,在现有的学时内难以做到全部讲授,且大学生心理健康教育课程本身与其他课程有明显的差异性,其教学目标更注重适用性和适需性。而OBE理念注重学习成果,强调知识整合,更聚焦基础、核心和能力培养,在教学内容设置上会以更重要的内容取代关联不大的内容,这恰恰与大学生心理健康教育课程的目标相一致。因此,在这样的目标指引下,在进行反向设计时,将形成以自我认知为主线,同时渗透情绪与压力应对、人际沟通、生命教育等与目标匹配的内容,帮助学生了解到认识自我是不断上升的过程。具体的课程内容体系包括:气质与性格、自我与他人的关系,形成客观的自我意识,提升人际关系与人际沟通能力;探索个人的情绪特点与应对能力、管理压力与应对挫折能力及认知思维模式;通过生命教育、职业规划等内容,提升责任意识和自尊自信水平,促进学生更好地适应社会。