工程认证背景下能源动力类专业课程设计体系化建设与实施

作者: 王伟云 杨天华 谢俊 开兴平 朱轶铭 张涛

摘 要:能源动力类专业的培养方案中通常有三到四个课程设计实践环节。工程认证背景下对课程设计实践环节的实施提出更高的要求。该文以两个能源动力类专业为例,重点分析能源与环境系统工程专业课程设计,整合课程设计实践环节具体内容,建立课程设计间的联系,使课程设计之间彼此关联,依序递进,形成完整的知识体系。教学改革实践可实现学生对专业知识由点及面的理解,提升学生的学习能力和分析能力,有助于学生建立系统的专业知识体系。

关键词:能源类专业;课程设计;体系化建设;改革对策;工程认证

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)13-0110-04

Abstract: There are usually three or four practical links of course design in the training program of energy and power majors. Under the background of engineering certification, higher requirements are put forward for the implementation of curriculum design practice. Based on the analysis of the course design content of two energy engineering and power majors, the contents of different course design practice in teaching plan are integrated in this paper, the connections between the different courses are established, which can make the course designs related to each other closely by formation of the knowledge system. The reform efforts can make the students understand the professional knowledge comprehensively and construct the practice link of the professional course in a three-dimensional way, which can improve the students' learning ability and analytical ability, and establish the professional knowledge system.

Keywords: energy and power majors; curriculum design; systematic construction; initiatives of construction; engineering certification

2016年6月2日,在吉隆坡召开的国际工程联盟大会上,中国成为国际本科工程学位互认协议《华盛顿协议》第18个正式成员[1-2]。这对我国工程人才培养教育事业具有重要意义。工程教育专业认证遵循学生中心、成果导向、持续改进3个基本理念,工程教育的实施有助于推进工科专业建设的稳步发展[3]。我国在工程教育人才培养数量方面有明显的优势,截至2021年底,全国共有288所普通高等学校1 977个专业通过了工程教育专业认证[4]。但在人才培养质量方面存在短板,尤其在学生的实际操作能力培养上尤为突出。补齐这一短板,就要求我国高校改变目前在人才培养方面存在的重理论、轻实践的现状,以使培养的工程技术人才达到国际化标准[5]。高校的专业课程重点在理论知识的教授上,在学生实践能力培养上存在缺陷。而作为理论教学与工程实践过渡衔接重要环节的课程设计[6],在深化理解课程知识的同时可以培养学生设计计算能力和分析解决问题的能力,在工程认证背景下尤显重要。

面向工程实践的课程设计体系化建设主要体现在:工程实践与课设教学目标、课设具体任务及评价体系等[7]。有的专业在综合课程设计中融入文献检索、计算机计算模拟等内容,也有专业在理论学习时将分步骤、节点的课设任务同步实施,并注重基于基础参数设计整体的系统流程[8]。

一 传统的课程设计模式

(一) 课程设计基本情况概述

沈阳航空航天大学能源与环境学院开设有能源与环境系统工程和新能源科学与工程两个能源动力类专业。前者设置了四个专业课程设计,分别是换热器课程设计、锅炉原理课程设计、汽轮机课程设计和热力系统工程课程设计。其中换热器课程设计是专业基础课传热学的实践环节,另外三门是专业课的课程设计,分别安排在第五学期、第六学期、第七学期进行。新能源科学与工程专业除了包含换热器课程设计外,还涵括生物质能课程设计和风能课程设计两门课程设计实践环节,均在第六学期开设。

(二) 换热器课程设计简述

换热器课程设计任务书由指导老师从题库中随机抽取下发,在换热器形式上包含列管式换热器与板式换热器两种。课程设计的差异化主要体现在任务书上的初始数据,如介质类型和进出口温度等。内容上,学生需要根据任务要求确定工质比热容、黏度、热导率和密度等物性参数,估算换热面积,再根据面积确定换热器几何尺寸,最后对估算的换热面积进行校核直至满足任务要求。

方法上,主要由学生参照传热学相关知识,并结合指定参考教材的实例进行。总体计算量一般,学生通过传统纸笔记录计算过程即可完成,因此对学生使用计算机进行设计的能力培养不足。

此外,由于该项课程设计设立时间较长而题库数据有限,学生很容易通过高年级同学获得相同数据,抄袭现象严重,这进一步导致该门课程教学效果下降。

(三) 锅炉原理课程设计简述

锅炉原理课程设计题目为220 t/h汽包炉热力计算,依靠不同煤种和不同给水温度实现数据差异化。其中煤种的组分差异影响了燃料热值、烟气组分浓度、结渣特性和烟气体积等重要参数,因此学生的任务间有较大差异,不容易发生抄袭。

内容上,需要对锅炉烟气流程途径的各换热面进行热力计算,包括炉膛、过热器、再热器、省煤器和空气预热器等十个换热面共十六个表格的数百项数据逐一计算。由于计算量大且需要频繁迭代计算,要求学生使用Excel或编程进行。并且时间设置为三周。但因前序课程设计不强制要求学生使用上述工具,此时突然增加的计算量导致学生难以适应,往往在课程设计前中期进展缓慢。

方法上,除任课老师每周对学生疑问进行解答外,还给出了详细的步骤参考。考核要求学生绘制炉膛结构及受热面图纸各一张,并要求学生对计算表格的进度备份保存,随完整表格一同上交,保证了课程设计“一人一题”的切实落实。

但由于课程中所用锅炉炉型及参数较小,存在与企业实际生产脱节的问题。

(四) 汽轮机课程设计简述

汽轮机课程设计针对大中型电厂广泛采用的600 MW凝汽式汽轮机进行课程设计。内容上,首先选择汽轮机配汽方式和基本参数,在焓熵图中绘制热力过程线,随后初步估算进汽量,对抽汽回热系统进行初步平衡。根据上述结果重点计算调节级尺寸,再根据等焓降法确定各缸压力级数量和级后参数,最后调整回热系统抽汽压力并对整体结果校核,并核算经济性。时间安排为三周。

方法上,由任课老师每周进行答疑,给出详细参考资料。考核要求在焓熵图上绘制机组热力过程线,随计算表及说明书一同上交,不要求计算进度备份文件。

(五) 热力系统工程课程设计简述

热力系统工程课程设计任务书包含凝汽式电厂、抽汽式热电厂、背压式热电厂和核电站等多种形式,各种形式电厂、热电厂工质流程有极大差别,不同学生的给定参数差异明显。

内容上,包含全厂热力系统平衡、回热加热器计算、流量校核及功率计算和热经济性指标计算四部分内容,逐一进行。其中,回热加热器部分计算流程与汽轮机课程设计中抽汽回热系统大致相同,学生可直接使用已经制成的计算表快速计算、校核,减轻了工作量。因此,时间设置为两周。

方法上,除任课教师外,增添了其他各科老师实行分组辅导,每周有3~4次答疑;参考资料除已明确给出的教材外,部分数据需要学生自行查阅资料确定。在四门课程设计中效果最好。考核内容要求全厂原则性热力系统图纸两张,其中一张标注详细工质参数,并要求上交计算表。

(六) 现状分析

上述课程设计均由专业课老师自行确定题目,学生按照老师指定的时间节点完成。主要考察学生该专业课的知识掌握情况,课程设计之间关联性不强,内容相对独立。没有统筹考虑课程间的区别与联系,使学生在做下一个课程设计时,不容易也不太需要想起上一个课程设计的内容细节和知识重点,对原理及过程的理解也不够深刻。也就是说,在课程设计过程中,学生不需要特别关注已完成的课程设计内容和知识要点,只要按部就班往下进行,就可以顺利完成,因此在调动和激发学生的学习热情和创新潜力方面不够,难以实现工程认证背景下确立的课程目标和任务。

新能源科学与工程专业的课程设计也存在这个问题。换热器课程设计的题目和内容两个专业基本类似。风能课程设计与公共基础课机械设计基础课程设计联系更多。生物质能课程设计中各个受热面的换热计算与换热器课程设计一脉相承,是相互递进的关系,这部分与换热器课程设计、锅炉原理课程设计的承接关系是一致的。

学生答疑方面,除热力系统工程课程设计外,均由任课老师进行,其他相关课程教师参与度不高,对课程设计流程也不甚了解。很难在课程教学中为后续课程做铺垫。此外,部分就业于电厂的毕业生反映锅炉原理课程设计中锅炉的形式和参数与现代电厂锅炉参数相比,蒸发量偏小,设计计算过程对实际工程参考性不足。

二 课程设计体系化建设路径及实施

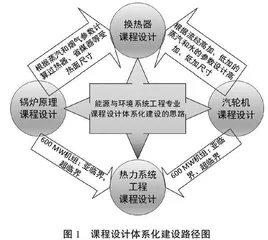

以能源与环境系统工程专业为例,对课程设计的具体实践内容进行深入分析可知,该专业四个课程是阶梯式的设计思路,是层层递进、有机结合的整体。通过统筹考虑,需要重设课程设计题目,整合课程设计内容,建立课程设计间的直接联系,并建构课程设计间立体化知识体系,实现四门课程知识融通,让学生深度掌握专业知识并且做到温故知新。

主要实施路径如下。

从换热器课程设计入手,整合换热器课程设计的具体内容。从锅炉课程设计和热力系统工程课程设计中提取换热器课程设计的设计题目及任务书。例如把锅炉中的省煤器、管式空气预热器、水冷壁、过热器和再热器的参数数据作为已知条件给出,要求学生计算受热面的换热面积及管的具体尺寸,并画出受热面结构图;或提取汽轮机和热力系统工程课程设计中的某级高压加热器、低压加热器的换热参数作为已知条件,设计高压加热器和低压加热器并计算几何参数。

随后的锅炉原理课程设计作为三个专业课中的第一个实践环节显得尤为重要。为实现与汽轮机课程设计和热力系统工程课程设计的衔接过渡,将课程设计题目变更为《600 MW等级亚临界汽包锅炉校核设计》及《600 MW等级超临界直流锅炉校核设计》。建立各科目间的联系,同时也有助于解决专业教育与企业生产脱节的问题。通过变更煤种及给水温度,实现学生参数的差异化布置,避免学生之间数据抄袭的问题。换热器课程设计中完成的受热面计算设计无疑加深了学生对锅炉原理课程及课程设计中换热面部分计算的理解和掌握。