基于翻转课堂的水文遥感课程教学改革

作者: 顾娟 黄春林

摘 要:水文遥感是水文学与水资源工程专业教学的重要组成部分,旨在训练水文与水资源工程专业学生发现和解决问题的能力,逐步锻炼学生的创新思维和科研素养。通过分析当前水文遥感教学的现状及存在的问题,建立一种基于传统授课和翻转课堂相结合的双模式教学实践,对水文遥感课程进行改革和创新,并从学生满意度和能力提升度两个方面对教学效果进行评价,为相关专业的课程建设和教学改革提供新的思路。

关键词:水文遥感;翻转课堂;双模式教学;教学改革;教学效果

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)13-0126-05

Abstract: As a vital part of the teaching in hydrology and water resources, the class of Hydrology Remote Sensing aims to cultivate the ability to find and solve problems in students, which can gradually develop innovative thinking and scientific research literacy. After analyzing the current situation and existing problems in hydrological remote sensing teaching, the authors established a new double teaching mode based on flipped classroom and lecture-based learning. By applying the mode in practice, it was confirmed that flipping classroom mode is superior to the traditional teaching mode for promoting the ability of students. This double teaching mode can further be applied to routine hydrology remote sensing teaching, providing reference for curriculum construction and teaching reform of related specialties.

Keywords: Hydrology Remote Sensing; flipped classroom; double mode teaching; teaching reform; teaching effect

水文遥感是水文学与水资源工程专业的重要课程,是水文与水资源工程专业学生进一步研究区域水文运动规律和定量评价水资源的重要支撑。其教学目的是要求学生掌握利用遥感数字图像技术开展水文学研究,了解各种现代遥感信息在水文学和水资源工程管理等相关领域的专题应用研究。

在平时的教学工作中,发现现阶段学生无法将所学的水文遥感理论和工程实践有机地联系起来,导致课堂中所学与实践环节不能有效统一,不能很好地运用遥感图像处理方法和基本理论,独立地分析、解决水文和水资源工程管理实践、科学研究中遇到的各种问题。因此,在现阶段新工科人才教育背景下,对水文遥感课程需要开展有效地改革和创新。无论是从教学内容还是教学模式上,都需要着重提高学生的学习兴趣,使学生对水文遥感知识有深入的理解、对遥感数据在水文水资源领域中的应用有更深层次的推进,满足用人单位对现代水文水资源工程专业毕业生的需求。

一 翻转课堂

翻转课堂(flipped classroom) 是指将传统的课堂和课外作业进行翻转,强调学生要积极参与其中的教学策略,是一种为了激励学生主动学习的教学方式[1]。

翻转课堂的要义是将对知识传授的过程放在课堂之外,让学生在信息化环境下通过网络学习平台,根据自己的特点选择不同的平台接受新知,把知识的消化过程放在课堂内,通过学生和教师之间的互动交流完成学习的一种模式。这种方式旨在通过实施因材施教的教学方式,引导学生主动学习,积极开展课下合作,是一种新型的网络化时代的教育理念和教学思维[2-3]。

在翻转课堂环境中,结合教学内容开发适宜的教学设计方案,使学生能够积极深入地参与学习。因此,翻转课堂正越来越多地应用于水文与水资源工程等领域的教学模式改革,已得到越来越广泛的关注。

二 水文遥感课程的教学现状

传统的水文遥感课程多以培养学生的知识接收能力为主,缺乏与其他学科的交叉,而创新性内容占比稀少。传统教学中一般均为教师授课和学生听课的单项输入,学生按照学科预设的教学安排完成课程目标。传统的教学方式对每堂课的教学内容都很明确,对学生的主动参与没有过多的要求,易于教师掌控整个教学过程。然而,在教师讲授为主的教学方式中,学生以被动接受为主,积极思考的环节较少,整个课堂学习过程中学生的主观能动性不能被调动起来,应用所学知识和技能进行分析并综合应用的能力较为薄弱[4-5]。

水文遥感是基于遥感科学的基本原理、方法和技术手段,结合水文学的基本原理和方法,利用对地观测遥感数据提取或反演地球水循环要素或组分的物理属性,以反映水文现象或水文过程,从而建立起的一套理论、方法和技术体系[6]。伴随着强烈的社会需求和对地观测技术的迅猛发展,遥感作为反映全球水循环变化过程的关键技术已成为一种新的探索方式,水文遥感课程相应设立。水文遥感融合了水文学、地理学、信息学等多学科知识,是知识面较广、涉及较多的专业课程。课程内容主要包含水文遥感的基本概念和原理、观测手段和研究方法,以及遥感产品和应用案例等方面。同时还涉及大气水分、陆地水体、土壤水分、冰川积雪、降水和蒸散,以及海洋水体等地球水循环要素的遥感探测,在课程重点讲授内容之外,引入水文遥感领域的相关进展,增进学生对遥感探测地球水圈的认识和理解。如基于遥感数据的水域识别专题,需要结合具体的遥感数据和算法理解相关的原理和开展实践。单纯地依靠教师讲授,学生很难完成对相关知识中重点和难点的把握。传统的“填鸭式”灌输易于学生快速掌握课程内容,但总体而言学生将理论应用于实践的过程略显薄弱[7-8]。同时,水文遥感的飞速发展要求相关的课程教学内容做到及时更新和补充。如近年来得到广泛关注的虚拟星座概念:通过相对独立卫星的协同合作,实现统一标准下的全球持续、系统地对地观测方式[6],尽管在课程教学内容设计上,向学生讲授了与水文遥感密切相关的AC虚拟星座和PC虚拟星座,然而由于传统教材中较少涉及,相关参考内容少,单纯的讲授方式无法取得较好的教学效果,学生对该部分的内容普遍感觉不易理解。

因此,随着信息技术的发展,传统的水文遥感课程教学方式已很难适应新工科时代的发展和教学需求,亟需采用现代教学手段对水文遥感课堂教学模式进行改革。通过理念转变,注重对内容、形式等多方面改革,激发学生主动参与课程学习,使学生更好地适应新工科的发展目标[9-10]。

三 基于翻转课堂的水文遥感教学实践

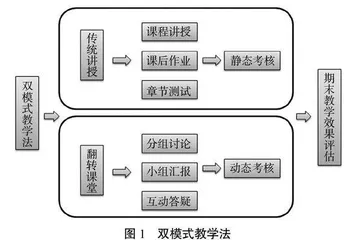

本教学团队就水文遥感课程采用双模式教学法(图1),探索翻转课堂和传统讲授相结合的教学模式实践。

(一) 讲授内容及教学形式

1 学习资料收集与动态测试相结合

课前要求学生对课程内容进行了解,预先学习参考教材内对应章节。学习资料不再局限于课程的参考教材,还可登录Web of Science、中国知网、万方数据和超星等网站查阅最新专业资料作为课程内容补充。

课程基本知识点和核心内容主要通过传统的讲授方式对教学内容进行剖析。通过水文遥感课程中的讲授环节使学生初步了解遥感技术的基础知识及在学科中的应用,同时了解如何应用遥感技术研究区域水文运动规律和对水资源开展定量评价。采用多媒体讲授方式及课堂讨论的方法,要求学生在掌握基本原理的基础上,进一步学习利用遥感、数字图像处理方法监测水文要素的方法,将遥感基础理论与水文遥感的具体应用相结合,提高学生的学习兴趣,以期达到良好的教学效果。

同时,引入课堂答疑、课后作业辅导等环节,对学生学习过程中仍然存在的问题做进一步的阐述和解答。每一章节学习结束之后,开展对应的测试,随堂测试所学的知识。学生通过题库中随机选择的测试试题进行解答,测验结果可以提供学生学习状态的参考。

2 专题应用与翻转课堂模式

针对遥感在水资源管理中的应用、遥感在洪水预报中的应用和遥感技术在灌溉管理中的应用等专题,设置水文水资源相关主题组织学生分组研讨。根据课程内容安排,传统讲授和翻转课堂的比例始终保持在4∶1,既保障了学生对课程基本知识点的牢固把握,也有效地拓展了学生的视野。

翻转课堂主要以小组汇报的形式开展,鼓励学生认真准备、积极参与,共同完成翻转课堂的建设,提升学生对知识点的掌握。每一小组制作PPT并进行讲解,详细介绍卫星资料及其在水文水资源管理中的应用实例。教师及其他学生对讲解小组的整体表现进行综合评价,同时开展组间互评。具体的评价标准包括内容完整程度,重点突出与否,专业术语使用、PPT制作与多媒体资源的应用,问答环节的有效性。教师根据小组汇报内容设计对应的思考题、判断题、选择题,在翻转课堂的环节间,测试学生是否能够很好地对所学知识实现“吸收内化”,是否能够通过翻转课堂环节达到该阶段预期的课程教学目标。如小组汇报中对卫星遥感平台介绍一节内容,通过结合学生自主选择的卫星资料,教师辅助讲授进一步加深学生对卫星遥感平台分类的了解,理解对地静止卫星和近地轨道卫星的轨道特征。以“风云”气象卫星系列为例,从轨道特征上,对比介绍了我国研制的第一代太阳同步轨道气象卫星风云一号气象卫星,和中国研制的第一代地球同步轨道气象卫星风云二号气象卫星。从传感器特征上,进一步介绍了风云四号A星全球领先的对地综合观测能力,了解风云四号A星是国际上首颗单星实现对地“多光谱二维成像+高光谱三维探测+超窄带闪电成像”综合观测的静止轨道气象卫星。从卫星资料应用上,介绍了不同风云系列卫星在天气预报、海洋资源探测、火灾监测、沙尘暴监测和冰凌监测等领域的应用。从卫星资料定标上,介绍了全球自主辐射定标场网(RadCalNET)和我国首个遥感卫星在轨定标固定式靶标场——位于河南省登封市的嵩山遥感卫星定标场,采用多媒体方式对定标场进行介绍,使学生了解到通过遥感观测手段对定标场及周边地面景物和大气环境参数进行实时观测,以实现与卫星遥感的同步观测,用于高分辨率航空航天遥感影像的辐射与光谱定标,为多颗卫星的辐射定标、几何定标、载荷性能验证提供服务。通过增加教师对学生报告专题内容的进一步讲授这一环节,即有助于新知识的介绍,同时也利于课程基本知识点的深入理解,学生之间也在翻转课堂环节中有了进一步的交流,有效激发了学生将所学知识与应用实践相结合的动力。

(二) 双模式教学法效果评价

基于双模式课堂教学实践了一个完整学期,通过学生的反馈,可以看出在翻转课堂环节中,学生对新知的了解及对所学理论的运用方面均有显著的优势,对课程内相关知识点的灵活应用和对学科相关新知的检索能力明显优于传统的教学方式。

此外,学生在准备课程报告的过程中,积极性更高,特别是以小组竞赛的方式参与,学生对翻转课堂环节内容的准备更加充分,通过查阅大量资料对知识点的理解更加深刻,表达也更加清晰。以下我们从学生满意度跟踪评价、专项能力认可度两个方面对双模式教学效果进行了比较分析。

1 学生自主学习能力增强

学生实际成绩由传统讲授内容的考试(60%)与翻转课堂的考核(40%)两部分组成。翻转课堂在于学生从以往的被动接受教师讲解向学生自己查阅资料学习的转变,经过完整的课程教学实践,90%的学生认为翻转课堂的参与度更高,80%的学生认为新方式对提高学习积极性有帮助,结果表明传统讲授与翻转课堂相结合的双模式教学法有良好的效果。

图2表示了不同教学模式下学生的满意度。总体而言,翻转课堂环节中学生的满意度更高,非常满意和满意程度的比例达到81%,而传统模式中该级别的比例仅占72%。因此,可以看出学生对翻转课堂的满意度更高。

图3表示了不同教学模式对学生专项能力提升认可度的对比。整体来看,翻转课堂在对学生理解、分析、综合应用三方面较传统课堂均有提升,但在综合应用能力方面,翻转课堂的认可度为70%,远高于传统课堂的45%。

在翻转课堂环节,学生围绕卫星资料及其应用的主题凸显了综合应用能力的增强。如介绍卫星资料在水域面积提取的应用中,能够根据卫星传感器的差异,开展光学遥感方法、微波遥感方法及多传感器联合反演方法的调研,针对晴天条件下、沙漠高山等干旱区、洪涝面积提取、云雨天气等不同情境下水体信息的提取方法进行说明和分析。在应用主题的汇报中,学生通过对多光谱遥感影像的波段特征分析,以归一化植被指数(NDVI)、归一化水体指数(NDWI)及改进的归一化水体指数(MNDWI)为例,深入理解了波段比值法在水体信息提取中的应用。能够通过不同多光谱遥感影像的光谱特征差异,认识波段比值法的目的在于通过比值运算增强水体和其他地物间的差异,从而区分水体和其他地物特征。通过对比分析光学遥感波段的缺点,进一步介绍了被动微波遥感数据在陆地水体中的提取和监测应用,了解了极化比值指数的含义,通过地表极化辐射差异特征分离土壤湿度、地表粗糙度、植被和大气等因素的影响,有效提取水体信息。通过不同小组的汇报和组间的讨论,再结合内容讲授的方式,引入国际对地观测技术发展的新方向介绍,从而完成了传统讲授方式与翻转课堂方式相结合的课堂实践,选择合适的课程内容使两种教学方式有机地融为一体,教学效果显著改善。