人工智能及应用项目式实验课程建设与教学改革探索

作者: 孙晓坤 胡粲彬 项德良 马飞

摘 要:该文针对人工智能及应用课程存在的问题,提出相应的课堂改革方式。首先分析当前课程存在的问题,包括理论与实践脱节、课堂互动不足以及考核方式偏重理论知识等方面。然后针对这些问题提出改革方式,包括注重专业发展方向、调整实验课时关系、革新互动环节设计以及开展线上课堂辅导等措施。最后指出,通过这些改革措施,可以更好地激发学生的学习兴趣,提高课堂的互动效果,培养学生的实践能力和创新意识,为其未来的学习和职业发展打下坚实的基础。

关键词:人工智能;教学改革;课程设置;高等学校;工程实践能力

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)13-0130-05

Abstract: This article proposes methods for classroom reform in response to the problems in the course of Artificial Intelligence and Its Applications. Firstly, it analyzes the current problems in the course, including the disconnect between theory and practice, insufficient classroom interaction, and an assessment system overly focused on theoretical knowledge. Then, it suggests reform measures such as emphasizing professional development direction, adjusting the relationship between theory and practical classes, innovating interactive session designs, and conducting online classroom tutoring. It concludes that through these reform measures, students' interest in learning can be better stimulated, classroom interaction can be enhanced, and students' practical skills and innovation awareness can be cultivated, laying a solid foundation for their future learning and career development.

Keywords: artificial intelligence; educational reform; curriculum setting; higher education institutions; engineering practice capabilities

人工智能在当代社会中扮演着至关重要的角色,其影响涵盖了提升生产效率、优化资源利用、改善生活品质以及推动科技创新等多个方面。通过解决各种复杂问题和挑战,人工智能不仅促进了经济增长,还创造了更多的就业机会[1]。在这一背景下,对于电子信息工程专业的学生而言,学习人工智能技术至关重要。掌握人工智能技能不仅可以使他们跟上技术发展的步伐,拓展更广泛的就业机会,提升竞争力,还能够推动该领域的创新与发展,进一步增强解决复杂问题的能力。随着技术的不断演进,人工智能的重要性将进一步凸显,为电子信息工程领域的未来发展提供强劲动力[2-3]。

在高等教育领域,构建与时代接轨、符合实际需求的人工智能课程体系至关重要[4]。项目式实验课程是一种具有很强实践性和针对性的教学模式,能够有效地促进学生的主动学习和创新能力的培养[5]。本文旨在探讨如何通过项目式实验课程建设与教学改革,推动人工智能教育的深化与发展,培养具有扎实理论基础和丰富实践经验的人才。

一 人工智能及应用课堂教学现状

(一) 教学目标整体规划

1 课程目标

人工智能及应用是北京化工大学电子信息工程专业学生的专业选修课程,旨在全面培养他们在人工智能领域的专业能力。学习本课程将使学生掌握人工智能领域的基础知识,并深入了解电子信息工程智能化发展的趋势和需求。他们将学会灵活运用各种工具进行智能算法的分析、设计和研究开发,为电子信息工程领域的智能化提供技术支持和解决方案。此外,本课程还着重培养学生在人工智能领域进行科学研究的能力,鼓励他们大胆探索和创新,为该领域的发展贡献智慧和力量。

2 理论教学内容与要求

本课程系统地介绍了人工智能领域的核心概念、原理和方法。通过绪论部分,学生深入了解了人工智能的基本概念、研究目标、发展历程和应用水平。在确定性知识系统、搜索策略和智能优化算法等内容的学习中,学生掌握了解决问题的关键技术。进一步学习了专家系统和人工神经网络,了解了智能化方法和工具。最后,学生讨论了人工智能的未来发展和社会影响。通过本课程的学习,学生将具备在人工智能领域进行科学研究和创新的能力,为其未来的学术和职业发展奠定坚实基础。接下来将详细介绍各个部分的理论教学内容与实际要求。

本课程的第一部分是绪论,旨在为学生提供人工智能领域的基础认识。在两个学时的学习中,学生将深入探讨人工智能的概念基础、研究目标、发展历程以及应用与水平等方面。这一部分的教学目标是培养学生对人工智能专业基础知识的理解,为后续学习打下坚实基础。

第二部分是确定性知识系统的学习,这部分共占据四个学时。学生将系统地学习确定性知识系统的概述、表示方法、推理方法以及通过简单示例来加深理解。通过学习,他们将理解并掌握确定性知识系统的基本概念,为后续学习智能算法打下重要基础。

第三部分是搜索策略的学习,涵盖三个学时。学生将深入探索搜索策略的基本概念,包括盲目搜索和启发式搜索,以及博弈树的应用。通过学习,他们将掌握搜索策略的核心原理和方法,为解决实际问题提供有效的搜索策略。

紧接着是智能优化算法的学习,共计三个学时。学生将深入了解智能优化算法的基本概念和分类,并能够灵活运用模拟退火算法和遗传算法等进行问题求解。通过学习,他们将掌握智能优化算法的核心思想和应用技巧,为解决实际问题提供高效的优化方案。在专家系统部分,学生将学习产生式系统和专家系统的基本理论,以及基于规则和神经网络的专家系统的设计和应用方法。通过学习,他们将深入了解专家系统的原理和构建技术,为解决复杂问题提供智能化的解决方案。接下来,学生将深入学习人工神经网络,了解其基本概念、典型模型参数学习方法以及深度学习的基本原理。通过学习,他们将掌握神经网络的核心概念和训练方法,为解决现实世界中的复杂问题提供强大的学习和预测能力。

最后,学生将探讨人工智能领域的争论与展望,了解人工智能对人类生活的影响和未来发展趋势。通过学习,他们将深入思考人工智能领域的伦理、社会和技术问题,为推动人工智能领域的持续发展提供重要思考和建议。

3 实践教学内容与要求

在这门课程中,学生将通过实验来深入学习和应用基于遗传算法和神经网络算法的分类器设计。在基于遗传算法的分类器设计实验中,学生将系统地探究遗传算法的基本原理,并通过实际操作,设计和优化适用于分类任务的遗传算法模型。这包括了种群初始化、遗传操作(如交叉、变异)、适应度函数设计等关键步骤。通过深入实践,学生将提高对遗传算法设计分类器的理解和掌握,为解决实际分类问题提供有效的方案。而在基于神经网络算法的分类器设计实验中,学生将深入学习神经网络算法的基本理论,并通过实验,实践神经网络模型的构建、参数调整和训练过程。这涵盖了选择合适的神经网络结构、调整神经网络参数以及使用有效的训练算法等关键步骤。通过这些实验,学生将培养具备分析和解决分类问题的能力,掌握智能算法在分类器设计中的具体应用方法,并具备调整参数和优化设计的能力,以提高分类器性能和效率。

而该课程实验课的优势在于提供了学生深入学习人工智能领域核心算法和方法的机会,通过实践操作加深对理论知识的理解。学生在实验中将掌握并应用基于遗传算法和神经网络算法的分类器设计方法,培养了解决实际问题的能力,并提高了问题分析、算法设计和优化的技能水平。通过实验设计和实践操作,学生将面对实际问题并尝试设计和优化算法模型,培养了解决问题的创新意识和能力。同时,实验课程以小组形式进行,促进了学生之间的合作与交流,培养了团队合作精神和沟通能力。这些实践经验将有助于学生将所学理论知识应用到实际项目中,为未来的学术和职业发展打下坚实基础。

(二) 考核方式和评分标准

1 毕业指标

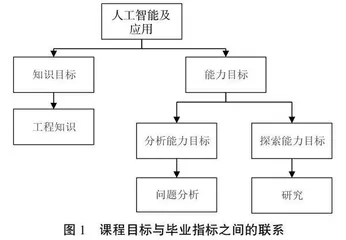

为了全面培养学生对人工智能全方位的理解和掌握,本课程从知识目标和能力目标两方面对学生进行培养。其中,毕业指标分为工程知识、问题分析和研究三方面,分别对应课程在知识和能力方面的课程目标。课程目标与毕业指标之间的具体联系如图 1所示。

工程知识:要求学生能掌握人工智能相关基础知识,了解当前人工智能领域的前沿技术并能够用于表述电子信息工程领域的复杂工程问题。

问题分析:要求学生能够了解智能优化算法、确定性知识系统、搜索策略和神经网络等人工智能算法,并应用这些算法实现对电子信息工程的复杂工程问题的分析和解决。在分析和解决过程中要求学生能够使用对应工具软件进行处理。

研究:要求学生具有一定自主学习和探索的能力。针对需要解决的问题能自主探索并找到合适的解决策略,并合理利用学习到的人工智能相关知识设计解决方案和算法。要求学生在根据方案完成实验的同时能够对实验结果进行分析、解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。

2 考核方式

对于电子信息工程专业的学生而言,人工智能不仅是存在于课堂中的理论知识,更是日后学习研究中重要的应用工具。为了兼顾学生在课程中的日常表现、理论知识掌握程度和上机实操能力,本门课程从课堂表现、期末考试和实验报告三方面进行考核。具体考核内容及其与课程目标对应关系见表1。

3 评分标准

课程考核内容中课堂表现部分分数分为两部分:课堂出勤和随机测验。课堂表现部分评分标准及其占比见表2。

上机实验部分有两个设计实验需要学生独立完成:基于遗传算法的分类器设计和基于神经网络的分类器设计。两次实验报告的评分标准和占比见表3。

二 人工智能及应用课堂改革方式

(一) 问题现状

在现有课程设置中,虽然该课程在理论与实践结合方面取得了一定成绩,但仍然存在一些值得关注的问题。首先,课程对特定专业应用的讨论相对不足,导致了理论与实践之间的脱节现象。此外,在课堂教学中,学生的参与度不高,缺乏足够的互动和思考空间。最后,在考核方式上,过分偏重理论知识的考查,而对实践能力的评估不足。

1 理论与实践缺乏结合

人工智能及应用课程在结合理论和实践方面确实做得不错,但对于特定专业的应用缺乏深入探讨,这导致了一种理论与实践脱节的现象。在学习的过程中,学生往往难以将课堂上学到的理论知识与实际工作中的具体应用场景相联系,为了弥补这一不足,课程应该更加注重将人工智能理论与实际专业领域相结合。这可以通过引入更多的案例研究、实践项目或行业导师来实现。