“大思政”格局下研究生课程思政的探索与实践

作者: 刘玉艳 张国君 于凤鸣 王慧娇

摘 要:在“大思政”格局下,针对研究生课程比例较低、学时较少的情况,以农科类专业观赏植物类课程为例,通过深度挖掘课程中花卉栽培历史、中国花文化、课程内容等与国家战略、文化自信、家国情怀、使命担当和学术精神等紧密相关的思政教育元素,改革教学方法、教学模式,利用线上、线下课程,于课前、课中、课后,课内、课外多途径拓展思政范围和教学路径,从而实现研究生教育的价值引领、知识传授与能力培养“三位一体”的培养目标。

关键词:课程思政;观赏植物;教学探索;大思政;研究生

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)13-0168-04

Abstract: Under the big ideological and political education, in view of the lower proportion and fewer hours of postgraduate courses, this study takes Ornamental Plants course of agricultural majors as an example. This paper deeply excavate the ideological and political education elements from the history of floriculture, Chinese flower culture, course content and etc. in the course, which are closely related to the national strategy, cultural self-confidence, home and country feelings, mission responsibility and academic spirit. The study reforms teaching methods and modes, uses online and offline courses, and expandsthe ideological and political education scope and the teaching paths in various ways of before, during, after, in and out of the class to realize the three-in-one talent training objectives based on value leading, knowledge teaching and ability training.

Keywords: curriculum ideological and political education; Ornamental Plants; teaching exploration; big ideological and political education; postgraduate

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人。课程思政,是将高校思想政治教育融入所有课程教学和改革的各环节、各方面,围绕“知识传授与价值引领相结合”的课程目标,充分发挥思政课程之外的其他所有课程的育人价值。因此,深入挖掘提炼专业课中蕴含的家国情怀、社会责任、文化自信等价值理念,将价值引领融于相应的专业知识传授中,将思想政治教育贯穿于教育教学的全过程,将教书育人落实于课堂教学的主渠道之中,是所有高校教师的责任。观赏植物类课程是观赏园艺学学术型硕士、农业专业硕士的专业必修课或者选修课,涵盖观赏植物种质资源利用、育种、繁育栽培及生理、采后技术及生理、应用等方面的主要理论及实践内容。根据河北科技师范学院(以下简称“我校”)应用型大学的办学定位及人才培养定位,把“立德树人”作为教育的根本任务,挖掘本类课程与思政教育的契合点,改革教学内容、教学方法、教学模式,在部分课程中积极探索思政教育的实践路径。

一 研究生阶段观赏植物类课程的特点

观赏植物类课程属于农学学科群,应用性强,无论是工作岗位还是科研项目中均需要大量室外、室内实践操作。研究生通过大学本科阶段的学习已具备了一定的基础知识储备,继续求学都带有一定的主观驱动性,对从事科学研究具有了一定的目的性和能动性,观赏植物类课程内容需要与学科前沿、行业先进技术紧密结合。另外,研究生阶段不再系统、全面地由通识知识、基础知识到专业知识的学习,课程学习比例较低。因此,研究生课程思政的任务主要落到专业课程上。观赏植物类课程是观赏园艺学学术型硕士及农业专业硕士园艺领域的主要专业课类别,占到专业课程的90%以上,这类课程无疑是上述专业课程思政的主战场。

二 本类课程与思政教育契合点的挖掘

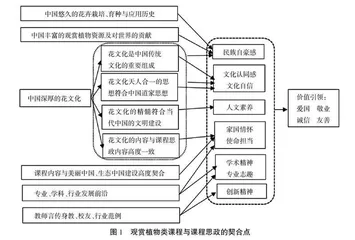

观赏植物是指有观赏价值的所有植物的总和。中国具有悠久的花卉栽培与应用历史。根据本类课程内容,参考已有的研究文献[1-4],归纳出课程与思政教育的契合点,主要包括花卉栽培历史、中国丰富的观赏植物资源、中国对世界的贡献、中国花文化、课程内容与国家战略、学科发展等(图1)。

三 课程思政实践路径的探索

找到课程思政与观赏植物类课程的契合点后,需要通过一定的路径实现教学目标。根据农科类专业及观赏植物类课程特点,结合教师的教学实践,总结为以下四个路径。

(一) 内化于心,发挥教师潜移默化、润物无声的渗透作用

教师对于学生的影响是全方位的。除了在课程内容、教学方法中对学生专业价值体系、学科的伦理道德和操守等进行教育和影响外,教师本身的教学态度、教学过程、与学生的沟通交流、学术态度均会对学生产生潜移默化的影响。教学中由老师拍摄的精美花卉、美丽壮美的自然风光照片以及丰富的绿地景观会让学生与老师发生共情,共同体会到爱自然、爱山川、爱专业的情愫;信手拈来的中国花卉诗词歌赋让学生感受到中国悠久的花文化,民族自豪感油然而生;图文并茂的授课课件、生动的课堂教学使学生产生敬佩感,从而也想“长大后我也成为你”;教师科研成果的引入与学理讨论启发学生的学术思想、创新思维;教师身体力行的科学研究、专业实践是培养学生吃苦耐劳、脚踏实地、求真务实精神的示范。因此,教师本身的作为即是内化的、隐性的课程思政路径。

(二) 外化于行,调动教学内容中的课程思政元素

1 中国丰富的花文化

中国花文化是中国人民在社会发展过程中以花卉为对象或为主题创造的物质财富与精神财富的总和,是以花卉为载体,融入丰富精神文化内涵的现象,是一种较为典型的中介文化,是中国传统文化的组成部分,具有历史性、民族性[5]。花文化既包括物态文化如花卉品种、观赏之外的药用、食用等实用价值、工艺装饰等内容,也包括针对某种花卉的行为模式,如重阳赏菊花饮菊酒、开菊展,七夕凤仙花染指甲,中秋赏桂等;还包括精神文化内涵,即在丰富的物态文化形式的基础上人们通过在社会生活中约定俗成的行为模式,创造了特有的精神世界,把观念与价值、理想与信仰、宗教与艺术等浓缩到各种具体的花文化精神内涵之中。经过几千年的发展、传承,许多中国传统花卉被赋予了吉祥、富贵、美好的寓意,还被赋予人格寓意和精神力量,如菊花象征君子之风,中国兰花象征高雅、坚贞、吉祥,月季象征四季平安、爱情、和平与圣洁,牡丹代表富贵吉祥。

中国花卉文化对花卉的理解、解读和应用已经超越了花卉作为植物的习性和形态,是从中国传统文化、价值取向、审美情趣、中国精神以及民风民俗等角度出发,依照不同花卉的特点、特质,赋予了花卉具有中国文化特质和显示中国精神的符号含义,以物喻志,以花喻人。花卉的文化内涵和符号含义表达的是中国人对于人与自然、社会、自我的理解,阐明了对于民族、国家未来的期待,凸显和而不同、传承与创新、包容性与涵摄力的中国精神[6]。

因此在观赏植物类课程中,涉及个论如菊花、芍药、牡丹、月季、兰花、荷花和桂花等中国传统花卉,可以以该花卉文化为切入点,引导学生对人文精神、哲学思想、品格追求的思考,提高人文素养,激发学生的民族自豪感和文化认同感,坚定文化自信。

2 中国丰富的观赏植物资源及对世界园艺、园林的贡献

中国是物种多样的国家,原产花卉具有变异广泛、类型丰富、品种多样的特点。中国名花数量多,世界少有,类型多样,素有“园林之母”的美誉。中国被子植物种类世界第三,有三万多种高等植物,许多是北半球其他地区已灭绝的古老孑遗植物,如银杏、水杉、珙桐等;中国特有属243个,特有种527个;原产的木本植物7 500多种,是很多观赏植物的世界分布中心,如山茶、报春、百合等。

据不完全统计,自18世纪以来,国外引种中国的花卉3 000余种,其中意大利从中国引种植物1 000种以上,英国皇家植物园邱园的植物有1/3以上从中国引种,美国加州园林植物70%以上来自中国。同时利用中国的花卉种质资源,培育了很多著名的花卉品种,如月季、菊花、杜鹃和百合等。中国的花卉资源对世界各国尤其是北温带国家和地区的城市建设、花卉育种、花卉产业发展作出了重要贡献。

以上内容可以激发学生的民族自豪感与爱国情怀,调动他们的精神需求,大大提高学生的专业兴趣,使学生爱国、爱花、爱自然。

3 中国悠久的花卉栽培、育种及应用历史

中国是世界上文明起源最早的国家之一,花卉栽培、应用有几千年的历史,是插花艺术的起源。从新石器时代百合科植物万年青的栽培,到汉、晋代园囿大量花卉集中栽培观赏、品种培育,以及唐代花卉业形成、种子处理、花期调控、嫁接等技术的出现,都代表着我国花卉领域在不同时代的先进性。通过这些历史的介绍,无疑能够激发学生的爱国、爱专业的情怀。

4 花卉行业与当前国家生态文明、经济建设高度统一

党的十八大提出了生态文明和美丽中国建设,美丽中国是全面建成社会主义现代化强国的标志之一。花卉是美丽中国建设的重要组成部分,具有不可替代的独特作用。这为大力发展花卉业带来了历史机遇,也提出了更高的要求。满足人民日益增长的美好生活需要,是新时代花卉业发展的使命担当,更是从业者的使命担当。

实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署。涉农人才是乡村振兴的核心要素之一,是当之无愧的“国之大者”。引导学生真正把握农业规律,倾听农民心声,融入乡村发展,以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当助力乡村全面振兴。提高学生运用马克思主义立场、观点和方法分析以及解决问题的能力,为将来的工作奠定基础,使其在参与推进乡村振兴事业中找到自我价值,做到学农爱农、学农事农、学农兴农、学农强农。

党的二十大再次提出,尊重自然、顺应自然、保护自然是全面建设社会主义现代化国家的内在要求,必须牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。

让学生感受将来的自己即是绿水青山的守护者和建设者,也是创造人与自然和谐共生的实践者。从国家战略层面引导学生对专业重要性的理解,让研究生充分意识到他们是中华民族伟大复兴的建设者,激发学生学习的内生动力与爱国情怀。

5 观赏植物学科的发展前沿与科技

花卉业是技术密集型的产业,花卉生产的竞争是品种和质量的竞争,是科学技术含量的竞争。创新是花卉业发展的永恒动力,只有创新,才能成功把握市场流行趋势,占据市场的前列。在相关教学内容中,通过介绍新品种培育、繁殖栽培、采后流通等关键技术的国际领先技术、我国取得的成绩、产业制约瓶颈等内容,让学生了解学术前沿、学科发展趋势,培养学术精神、创新意识,激发学生投身行业、积极参与科学研究的热情,使学生产生更深厚的专业志趣和报效国家的情怀。