信息论基础课程线上线下混合式教学创新探索与实践

作者: 郭漪 刘刚 顾华玺 黄云

摘 要:在教育信息化新阶段,为探索更有效的信息论基础课程教学方式,推动通信工程专业高质量人才培养,该课程在多项省级、校级教改项目支持下进行课程建设创新与实践。针对课程教学过程中存在的问题,提出“一线触发、环环推进、唤醒思维、激活动能”的教学理念和“本校红色基因传承的三导三促”线上线下混合式教学模式,阐述教学内容、教学组织、教学方法与教学评价等方面的创新方法和具体实施。从教学效果、师生反馈、教学成果和推广应用等方面,证明教学模式的有效性和示范性。

关键词:混合式学习;合作学习;思维唤醒;差异化教学;过程性评价

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)14-0119-05

Abstract: In the new stage of educational informatization, in order to explore more effective teaching methods and promote the cultivation of high-quality talents in communication engineering, the course Information Theory has carried out curriculum construction innovation and practice with the support of a number of provincial and school-level educational reform projects. In view of the problems existing in the course teaching process, the paper puts forward the teaching concept of "first-line trigger, ring propulsion, awaken thinking and activate kinetic energy" and the blended teaching mode of "three guides and three promotions driven by red gene in Xi'an University" of Electronic Seionce and Technology, and expounds the innovative methods and concrete implementation of teaching content, teaching organization, teaching methods and teaching evaluation. Teaching effect, teacher-student feedback, teaching achievements and promotion and application prove the effectiveness and demonstration of the teaching mode.

Keywords: blended learning; cooperative learning; thinking awakening; differentiated teaching; process evaluation

人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。习近平总书记强调指出:“培养创新型人才是国家、民族长远发展的大计。当今世界的竞争说到底是人才竞争、教育竞争。要更加重视人才自主培养,更加重视科学精神、创新能力、批判性思维的培养培育。”尤其对于传统工科而言,迫切需要构建适应新工科人才培养的新内容和新模式。工科专业中涉及诸多工程基础核心课程,如何发挥其在创新人才培养中的作用,从根本上提高人才培养质量,需从课程文化、思维模式等层面深入探讨。本文以西安电子科技大学通信工程专业信息论基础课程为例,构建阶梯式、联动式“三导三促”信息论课堂,唤醒学生思维、激活学习动能,提高教学质量。

一 课程背景

(一) 课程建设发展

西安电子科技大学(以下简称“我校”)的电子信息特色鲜明,其信息与通信工程学科处于国内领先水平。该学科面向信息与通信行业需求,培养从事通信系统及相关行业研究、设计、开发和集成的高级工程技术人才。信息论基础课程是该学科的核心支撑课程之一,每年面向通信工程专业500余名本科生开设,3个学分,48学时。完成课程学习,学生能够达到如下三方面目标。

知识传授:能够阐明信息熵、平均互信息、信道容量的基本概念和信源编码、信道编码的基本理论和方法,建立通信系统的有效性、可靠性和信息传输系统最优化设计的整体概念。

能力培养:能够将信息论与编码理论运用于工程应用中的信息表示、信号传输、信号处理等;能够结合数学,将信息论与编码理论运用于表达、分析、处理等工程问题;能够从数学的角度对信息传输问题的解决方案进行分析与改进。

价值塑造:具备对信息与通信专业的自豪感和科技报国的家国情怀与使命担当,具备勇于探索的求真创新精神和精益求精的大国工匠精神。

(二) 学情分析

1 不利学情

信息论又称通信的数学理论,具有理论性强、抽象度高、公式定理多和数学推导复杂等特点,易于使学生陷入枯燥乏味泥潭;很多学生习惯于接受性学习,导致思维僵化,缺乏对问题的主动和辩证思考,缺乏质疑陈规、自我反思的批判性思维和创造性地解决问题的能力;学生的个性化发展需求得不到足够关注,学习能动性和积极性被削弱,自主发展的潜能受到束缚。

2 有利学情

授课对象是本科三年级学生,他们接受新事物的速度快,求知欲、表现欲强;作为网络原住民,网络是他们获取信息的重要平台之一。

针对以上问题,本课程基于信息化智能化技术,以红色基因传承为引领、最优化信息传输系统设计为主线,构建阶梯式、联动式“三导三促”信息论课堂,唤醒学生思维、激活学习动能,提高教学质量。

二 创新理念及思路

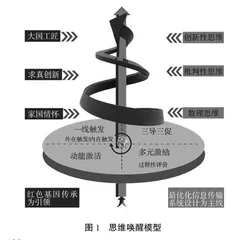

学习的动力是根,能力是本,动能是根本。本课程提出了“一线触发、环环推进、唤醒思维、激活动能”的教学理念。理念模型(下文称思维唤醒模型)由四个阶段构成,分别是“一线触发”“三导三促”“多元激励”“动能激活”。通过多次循环迭代,唤醒学生思维、发展思维,如图1所示。

(一) 一线触发

以红色基因传承为引领,以最优化信息传输系统设计为主线,以阶梯式、环环相扣的信息传输问题激发学生兴趣、触发学生思维。随着课程学习,学生思维从激活到发展、从教师外在触发到个人内在触发。

(二) 三导三促

教师创设情境,进行导演设计、启发引导学生思考和价值观引导,促进学生身体动起来、促进思维动起来、促进情感动起来。

(三) 多元激励

多维度、多形式、多层次的过程性评价,使得不同层次学生拥有获得感和成就感,助推数理思维、批判性思维及创新性思维唤醒与思维发展。

(四) 动能激活

在获得感、成就感、使命感激励下,激活学生动能,主动投入学习,迎接下一次触发,从而形成螺旋上升的思维唤醒、迭代加强的动能激活。

通过课程学习,学生经历环环相扣、层层递进式触发迭代,使得不同层次学生都能体验到获得感和成就感,从走出理论枯燥困境到积极主动追学,从思维唤醒到思维发展,从需要教师外在触发到学生个人内在触发、激活动能。

三 创新方法及途径

(一) 课程内容重构:一线触发,环环推进

以最优化信息传输系统设计为主线,设计阶梯式、联动式触发模块,即基础模块、探究式模块、项目式模块,从低起点到高落点,从唤醒思维到发展思维,激活动能,课程内容体系如图2所示。

基础模块:数理思维唤醒与发展。强调实际问题的数学建模,强调善用信息论和数学工具分析问题、解决问题。课前教师引导学生线上自主学习、课内教师激活已学知识点、挑战难点和高点,课后进阶式章节测试,以及与其他学科交叉融合的扩展问题讨论与分享等,有效地扩展课程的深度和广度。通过有机融入课程思政,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

探究式模块:批判性思维唤醒与发展。注重小组弱合作(小组成员一起探究学习,无须分工),以教师引导、小组讨论、学生分享的方式进行。通过教师创建情境引导学生探究学习,从提出问题、分析问题到解决问题,加深学生对已学知识点的理解,激发学生学习的兴趣,培养学生观察判断问题的全局性、辩证性,以及善于发现、分析与解决问题的思维方法,锻炼学生批判性思维。

项目式模块:创新性思维唤醒与发展。注重小组强合作(需根据自主实验任务分工合作),以课前分阶式开放性实验(依托科研成果和前沿技术)、课中翻转课堂、课后总结与分享的方式进行。通过协同完成任务,增强学生分析问题、解决问题的能力,培养学生创新性思维、自主学习的能力、团队合作意识,实现以科学精神、工匠精神为导向铸魂育人。

(二) 教学设计:三导三促,激活动能

1 价值观引导、促情动

赓续我校红色血脉,将信息论专业薪火相继、代代传承,将陈太一、王育民等老一辈信息论专家对学术的执着崇尚和团队协作精神融入教学,将行业进展与最新创新成果融入教学,将家国情怀教育融入教学,激活学生动能。爱教学、爱学生、认真负责、公平公正和行为世范,实现潜移默化的课程思政。

2 启发引导、促思动

以最优化信息传输系统设计为触发主线,设计环环相扣、层层递进的“思维唤醒”问题,唤醒学生思维,促进发展思维。经历多次迭代唤醒,学生的思维从需要教师外在触发到学生个人内在触发。

3 设计导演、促身动

教师创设情境,进行导演设计,通过启发式、翻转式、探究式和项目式教学,促进学生身体动起来,课堂活起来,通过课程吸引力和感染力激发学生的学习能动性。

教学设计注重小组探究式学习与合作式学习。通过“互展-互考-互评-互助”四项任务驱动,促进同伴互帮互学,培养学生的团队合作意识。

教学设计注重个性化、差异化教学。通过进阶式章节测试、学习方案分类推送、分阶式开放性实验、以个人贡献度和内容挑战度为依据的差异化评价,以及过程性评价实时双向反馈机制,培养适合个体的综合素质和高阶思维;通过双导师加助教模式协同保障差异化教学(主讲教师为学生“学”负责,辅讲教师为学生“习”负责,助教为基于信息化、智能化技术的学情数据收集与分析负责),提高教学的情感温度。

(三) 教学考核评价:激励保障,层级唤醒

评价激励是思维唤醒成功的决定性因素,本课程注重不同层次学生的获得感和成就感,注重学生的价值观、使命担当意识等,评价体系如图3所示。

引入教学评价调节因子F。探究式教学评价中,F由小组发言人在班内的平时成绩排名决定(排名越靠后,F越大),鼓励互帮互学,优等生带动学困生共同发展;项目式评价中,F由开放性实验选题的挑战度决定(选题挑战度越高,F越大),如图3所示。

构建学生思维能力画像。通过量化记录学生在多次思维唤醒活动及信息论基础课程思维导图大赛中的表现,构建学生思维能力画像,表征学生在课程学习过程中的数理思维、批判性思维、创新性思维发展轨迹,帮助学生认知自我、完善自我,帮助教师教学反思、可持续改进。思维能力观测点设计见表1。