数字化背景下计算机公共课程教学方法探索

作者: 秦永彬 林川 杨志 张波

摘 要:在数字化背景下,我国提出要实施国家教育数字化战略行动,推动新工科等领域的人才培养和对应课程的高质量建设。于是,计算机公共基础课程作为建设“四新”学科的重要支撑,其数字化转型、改革和应用必将得到更多的关注,同时也将面临新的挑战和机遇。该文总结目前的大学计算机公共基础课程教学中存在的问题,并探讨在教育数字化转型背景下对该课程的教学改革思路,重点在于如何通过大数据、人工智能等结合新兴的数字化技术分析学生的学习过程、教师的教学过程及二者的交流过程,促进教师的教学能力及学生对计算机知识的自主学习和综合运用能力,并尝试以数字技术为依托改革课程体系和教学模式,实现计算机公共基础课程教学的数字化转型。

关键词:数字化背景;教育数字化转型;计算机公共基础课程;数字化技术;教学改革

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)15-0046-05

Abstract: Under the background of digitalization, China has proposed to implement the National Education Digitalization Strategy Initiative to promote the training of talents and the high-quality construction of corresponding courses in areas such as the new engineering disciplines. Thus, as an important support for the construction of "four new" disciplines, the digital transformation, reform and application of computer public foundation courses will certainly receive more attention, and will also face new challenges and opportunities. This paper summarizes the current problems in the teaching of College Computer Public Foundation Course and discusses the teaching reform ideas of the course in the context of digital transformation of education. The study focuses on analyzing the learning process of students, teaching process of teachers and the communication process between them through big data, artificial intelligence and other emerging digital technologies, promoting the teaching ability of teachers and the independent learning and comprehensive application of computer knowledge of students. The aim is to reform the curriculum system and teaching mode based on digital technology to realize the digital transformation of the teaching of computer public foundation courses.

Keywords: background of digitalization; context of digital transformation of education; Computer Public Foundation Course; digital technologies; teaching reform

2022年10月16日,习近平同志在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告中指出:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。[1]”2022年,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,提出深入推进智慧教育[2]。全国教育工作会议提出实施国家教育数字化战略行动。在我国信息化快速建设、发展及广泛应用的推动下,教育信息化已经从最初的1.0时代跨越到2.0时代,且大跨步开启了教育数字化建设的新征程。

随着人工智能、云计算、物联网、大数据和区块链等新兴技术的高速发展和实际落地应用[3],数字化信息处理技术不断向各行各业融合和渗透,各行业领域和各学科领域对于数字化技术的需求越来越大,这对新工科、新医科、新农科和新文科等领域人才的培养和对应数字技术课程的建设提出了更高的要求[4]。

显然,“四新”学科的发展需求强调了面向非计算机类专业学科开设和变革信息课程的重要性,强化了针对非计算机专业学生开展计算机基础知识教学的思想性和实用性,强化了对于数字技术应用和教育数字化转型的深入理解和实践要求,强化了跨学科、跨专业、跨领域培养计算机创新应用型人才的发展要求[5]。在目前的计算机基础课程教学中,除了传统通用基础软件的使用,Python、R语言等各类专业软件和工具的使用也成为该课程的发展趋势和要求。此外,现在学校的计算机公共课程体系设置和教学方法大多是传统教育、在线教育或者是二者相结合的教育方式,这些教学方法对师生互动、学习行为捕捉、学习过程跟踪及学习效果评价的支持并不友好。因此,计算机公共基础课程需要顺应时代发展趋势,顺应学科数字化交叉应用的趋势,以数字技术为依托改革课程体系和教学模式,实现公共课程教学的数字化转型。

一 现有的计算机公共基础课程教学存在的问题

近年来,在信息化技术快速发展及新冠感染疫情的影响下,我国众多高校开始采取互联网与实际课堂学习相结合的教学模式,通过虚拟场景与现实学习相互交织和共同促进,形成多元体系结构和教学层次的场景生态,构建以学生为中心、以培养高质量人才为目标,实现个性化授课与学习服务的教育新形势、新态式[3]。自2020年开始,许多高校的相关课程只能在线上开展,如通过超星学习通、雨课堂、中国大学MOOC等平台开展大学计算机基础等课程的线上教学。同时,在疫情防控常态化的背景下,不少高校也在这些平台上开展了大量关于计算机公共基础课程的线上线下相结合的教学工作。这些教学工作积累了一定的教学经验,也发现了很多问题[3-10]。这些问题集中表现在教师和学生对线上课程或混合型教学方式的认可度不是很高;大学计算机公共基础的课程门数种类很多,面向的学生专业方向很多,如果不对学生进行相应的专业与层次分类,而是简单地使用线上与线下的混合教学方式,不能很好地激发学生的学习积极性;线上课程及混合型课程的课程目标达成度,学生的线上学习体验感、学生对知识的把握程度、线上线下教学的融合程度和课程评价体系等一系列问题都需要进一步改进。

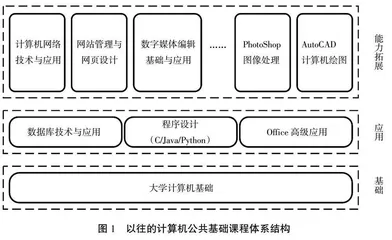

总的来说,现有的计算机公共基础课程体系设置和教学方法存在以下几个方面的问题,且以往的计算机公共基础课程的体系结构如图1所示。

(一) 学生基本素养差异

计算机公共基础课通常面向本科低年级(如大一、大二)的学生设立,但是由于学生不同的家庭情况、生长环境、所在地区等众多因素的影响,每位学生对于计算机基础知识的了解、掌握和应用水平都有着较大的差异。有些学生在中学阶段就能熟练地操作计算机甚至能够编译简单的应用程序,但也有部分学生(尤其是一些农村偏远地区、家境较为贫寒的学生)却连计算机都没有接触过,不懂任何计算机知识,也没有任何计算机基础,起点偏低。并且由于本门课程是公开选课后由授课教师进行大班授课,以往的授课模式会使得一部分掌握计算机基础知识的学生觉得过于简单,另一部分毫无计算机基础的学生又存在跟不上、学不懂的问题,这容易影响学生的学习积极性和授课效果。

(二) 教学手段不足

计算机公共基础课程提供了一定课时的线下面授辅导,但部分教师在课堂上仍然采用传统方法向学生灌输知识点,忽略了上机实践操作,学生只能被动吸收书本的理论知识,不能体现计算机应用基础课程的实践性和操作性。另外,虽然许多的在线教育平台提供了在线学习及在线测评的相应功能,但是部分老师教学手段单一,过度依赖线上教学,平常也不跟学生进行讨论和交流,教学效果并不理想。

(三) 教材等教学资源滞后

在信息时代,互联网发展日新月异,计算机软硬件更新也很快。但是每位学生自身需求和能力不同,老师不能有效地进行分层教学,为学生提供具有个性化的自主学习教学资源,学生在网上学习过程中缺乏选择性和主动性,不利于培养学生自主学习和探究的能力。

(四) 课时少,教学任务繁重,师生沟通欠缺

该课程通常只设立32学时或48学时,需要在短时间内完成高质量的课程内容教学,教授任务非常繁重。加之现有的教学模式通常以教师教学为主,忽略了学生自主学习的主观能动性,且师生间不会进行主动的交流与沟通,导致学生缺少自主思考和学习的时间,只能被动地接收和消化授课教师在课堂上教授的有限知识。长期以往,学生不仅会逐渐失去学习计算机知识的兴趣,而且容易失去质疑和创新精神。

(五) 学生不分专业方向的统一选班教学模式导致无法因材施教

目前该课程的主流教学模式是教师同时面向一个班级的所有非计算机专业的学生,使用完全一致的计算机公共基础课程教材或统一的网上课程、采用同一个评判打分标准、统一的模式(如翻转课堂、微课堂)进行教学,无法根据学生之间不同的能力水平进行因材施教,完全属于“一刀切、一锅煮”,容易造成有些学生觉得过于简单,而部分学生又听不懂、学不会的现象。

(六) 课程体系及评价方式单一

以往线下或线上的教学方式通常由教师规定统一的课程、采用统一的教学模式和评价标准来开展计算机基础课程的教学。显然,这对学生而言是极其不友好的,学生无法根据其自身的知识水平、兴趣爱好来选择课程,而且学生成绩评价方式不够科学。该门课程主要通过作业、上机实训操作以及期末实践对学生进行考核,学生往往只关注需要考核的方面,完成教师要求的任务,缺乏过程性考核。

(七) 缺少过程性建模,无法有效地分析教学活动

现有的线上教学模式没有通过大数据、人工智能、物联网等新兴技术对学生的学习过程、教师的教学过程及二者的交流过程进行有效的建模和分析,导致无法深入捕捉和挖掘学生的有效学习行为、教师的高质量教学行为,以及学生与教师之间起积极促进作用的沟通交流行为。

(八) 线上平台收集的大量数据未得到较好地分析和利用

学校多年使用的各类信息管理系统或目前使用的在线教学平台(超星学习通、雨课堂、中国大学MOOC等)收集的大量教学数据没有得到很好的分析和利用,使得学生无法顺畅地进行数字化学习。同时,由于缺少对教学工作者的教学数据进行分析和挖掘,会导致教学工作者缺少相应知识和技能来保障高质量的数字化教学等。

(九) 缺少奖励机制,不能充分调动学生的自主学习积极性

虽然说学习是学生自己的事情,所学的知识也是学生自己的收获,但是目前在该课程的教学过程中缺少合适的奖励激励机制,无法充分调动学生的主观能动性,这会导致学生的自主学习积极性不高,也不愿意进一步提升自己对于计算机知识的综合运用能力。

二 数字化转型背景下计算机公共基础课程教学改革思路探索