基于“1+1+X”导师团队指导模式的研究生创新能力培养体系构建与实践

作者: 卢百平

摘 要:研究生导师对学生的指导模式和指导成效是决定提高研究生创新能力的核心问题。该文以培养研究生创新能力为目标,以导师负责制与科研团队有机融合的“1+1+X”导师团队指导为模式,以高水平学科科研平台为支撑,以研究生定期学术交流制度化常态化为途径,以学术成果评价奖励为激励,构建导师团队、科研平台、学术交流和成果评价“四位一体”的研究生创新能力培养体系,破解研究生创新能力培养制约瓶颈。实践证明,“1+1+X”导师团队指导模式可激发研究生导师和学生的主观能动性,提高指导成效,能够培养出具备创新能力的高质量研究生。

关键词:“1+1+X”导师团队;指导模式;学术交流;创新激励;创新能力

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2024)15-0076-04

Abstract: The mode and effectiveness of guidance of graduate tutors are the key issues to improve the innovation ability of graduate students. The goal of this paper is to cultivate the innovation ability of graduate students. The "1+1+X" tutorial group guidance mode is based on the organic integration of mentor responsibility system and scientific research team supported by high-level disciplinary research platforms. The institutionalization and normalization of regular academic reports by graduate students is taken. The students are motivated by academic achievement evaluation rewards. We have established a "four in one" graduate student innovation ability training system that includes a team of mentors, an innovation platform, academic exchange, and innovation incentives. The bottleneck of cultivating graduate students' innovation ability is cracked. Practice has shown that "1+1+X" tutorial group guidance mode strengthens the existing graduate training model. It can cultivate high-quality graduate students with innovative spirit and ability.

Keywords: "1+1+X" tutorial group; guidance mode; academic exchange; innovation incentive; innovative ability

研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用[1]。大力提高研究生创新能力是研究生教育的核心任务,也是衡量研究生培养质量的重要标准[2]。教育部发布的《2021年全国教育事业发展统计公报》,2021年我国研究生招生117.65万人,比上年增加7.00万人,增长6.32%;其中,博士生招生12.58万人,硕士生招生105.07万人。在学研究生333.24万人,比上年增加19.28万人,增长6.14%;其中,在学博士生50.95万人,在学硕士生282.29万人[3]。创新能力培养是研究生教育的首要责任,但随着研究生招生规模快速扩大,研究生创新能力培养不足已成为关注的焦点[4]。提高研究生培养质量,关键在于提高研究生创新能力,培养研究生的创新能力,关键在于导师队伍建设。本文以南昌航空大学(以下简称“我校”)航空宇航科学与技术学科研究生创新能力的培养为例,以培养研究生创新能力为目标,以导师负责制与科研团队有机融合的“1+1+X”导师团队指导为模式,以高水平学科科研平台为支撑,以学术交流和研究生定期学术汇报制度化常态化为途径,以学术成果评价奖励为激励,构建了导师团队、创新平台、学术交流和成果评价“四位一体”的研究生创新能力培养体系,破解研究生创新能力培养制约瓶颈,研究生培养质量取得了显著效果,可为提高研究生创新能力培养探索与实践提供一定的借鉴。

一 研究生创新能力培养存在的不足

创新能力是指具有创新精神、创新意识、创新思维,是一种能够发现问题、分析问题、解决问题的综合能力[2]。创新能力的共同特征是依靠思想、思维的改变而表现出来的具有独特的思考问题的能力、革新产品的能力或者形成新思想、新方法的能力[5]。研究生创新能力是指通过系统的理论知识学习和科学研究,利用已积累的理论知识、研究结果,经过科学论证和实践检验,产生新理论、新知识、新技术和新方法的能力。把研究作为衡量研究生素质的基本指标,培养具有研究和创新能力的高层次人才。

但研究生规模扩大的同时也给研究生教育带来了一系列挑战,例如出现了入学笔试对创新思维能力考核不足、研究生培养模式单一,部分导师责任心不强、未能履行好导师职责,部分导师指导学生过多或指导能力不足、难以发挥导师集体指导作用,跨学科研究难度大等亟待解决的问题[6-8]。以我校航空宇航科学与技术学科为例,具体表现:跨学科生源较多,单一导师指导能力不足,研究生参与系统科研训练不够,缺乏制度化的学术交流平台,学术交流氛围不足,研究生学术交流能力差,创新激励机制不完善,自主创新动力不足等,制约了研究生创新能力的培养。

二 构建“1+1+X”导师团队指导模式,提高指导成效

目前我国研究生导师指导模式仍以单一导师指导模式为主体,研究生指导方法主要以导师单独指导和研究生小组会议指导为主[1]。针对研究生创新能力培养存在的不足,本文以导师负责制与学科团队有机融合的“1+1+X”导师团队集体指导为模式,实行学术带头人领导下的导师负责制,发挥团队优势,提高了指导成效,增强研究生创新能力。

(一) 严格执行导师动态管理,提高导师指导水平

导师是研究生培养的第一责任人和思想政治教育首要责任人,是研究生学术道路、价值观塑造的重要引路人,在研究生思想品格、学术志向、创新能力和价值追求等方面发挥着关键性作用[1]。学科十分重视强化研究生导师的责任,充分发挥导师的指导作用,加强研究生的学术创新。研究生导师的选聘、培训、考核严格参照《南昌航空大学硕士研究生指导教师管理办法》执行。重视研究生导师上岗培训和个人能力提升,执行每三年一次研究生导师指导能力综合评价。健全师德考核,强化师德监督,将研究生导师师德师风贯穿导师遴选、培训、考核全过程。

选派教师出国访学,培养教师的国际化视野和先进的研究生培养理念;选派教师到西北工业大学、南京航空航天大学等航空航天高校攻读博士学位,提升教师的学历层次;每年选派老师到航空航天企业挂职锻炼,熟悉航空航天背景,提升教师工程实践能力和服务航空航天产业发展能力。

(二) 组建“1+1+X”导师团队,实现集体指导

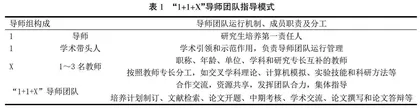

研究生导师对学生的指导模式和指导成效是决定研究生创新能力培养的核心问题。针对单一导师指导不足,对团队导师学术背景、项目、研究特长及实验设备等进行统一调配,结合研究生研究方向和学位论文选题、研究生知识结构,量身定做,组建“1+1+X”导师团队,制订个性化研究生培养计划,因材施教,精准个性化培养,导师团队集体指导模式运行机制和责任分工见表1。

以我校航空宇航科学与技术学科航空宇航制造工程学科方向为例,跨学科研究生生源约占50%左右,以机械工程、材料加工工程专业为主。针对这种生源现状,学科带头人(学科方向负责人、学科团队负责人等担任)组织相关老师,先后组建“航空构件精密成形技术”“飞行器特种构件先进连接技术”“高效精密加工技术”等10余个“1+1+X”导师团队,实行团队学术带头人领导下的导师负责制。明确导师是研究生培养第一责任人,在学术带头人的领导下,加强合作交流与资源共享,充分发挥学术群体的整体优势,形成良好的学术氛围和育人环境。充分发挥“学科团队”号召力和导向力的独特育人作用。既培养研究生构建知识、研究设计、理论构思和提升转化等个人能力,也提高团队合作意识和能力。

(三) 严格导师团队管理,保证指导成效

导师组指导优势、成效取决于导师团队的运行机制和管理制度。武汉大学探索了研究生跨学科培养实践[9],实施了跨学科导师团队合作指导、跨学科招生、跨学科培养等一系列改革措施,但也面临导师团队如何实现其高度融合与紧密分工、职责划分、经费分配等问题。“1+1+X”导师团队实行学科带头人领导下的导师负责制,将团队导师之间的优势集成复合起来,相互补充、相互促进,取长补短,合作交流。学术带头人充分发挥自身的学术影响力,协调好团队导师与导师、导师与研究生、研究生与研究生等之间相互工作关系。严格规范团队管理,团队每位导师都要积极指导研究生的研究工作,导师与导师、导师与研究生、研究生与研究生之间的交流活跃,加强了研究生创新能力培养的针对性和指导成效。表2是航空构件精密成形技术学科方向团队构建的“1+1+X”导师组建设情况。

2021年以来,本学科授予硕士学位148人,18人获国家奖学金,17人获省政府奖学金,获江西省优秀硕士学位论文15篇,中国航空学会优秀学位论文奖2篇,获得省级研究生创新资助项目7项,授权专利10项,发表学术论文343篇,平均就业率95.6%。

同时,这种“1+1+X”团队有机融合的模式,十分利于青年导师的个人发展和成长。2021年以来,“飞行器特种构件先进连接技术”导师团队获江西省省级示范研究生导师创新团队,新增国家万人计划教学名师、国家百千万人才工程人选、国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才各1人,中国科协青年托举人才2人,省级金牌研究生导师2人。

三 搭建高水平学科科研平台,夯实培养条件

(一) 加大投入,建设学科科研平台

航空宇航科学与技术学科2017年入选江西省一流学科,2018年以优秀成绩通过硕士点合格评估,支撑我校工程学2018年进入ESI1%。航空宇航制造工程学科方向拥有电子束焊机、金属3D打印机等大型先进仪器设备。2021年以来,承担国家级科研项目60余项,用于研究生培养的数据库23种,国内专业期刊269种,电子期刊读物7 302种,能满足研究生培养需要。高水平的学科科研平台,夯实了研究生培养支撑条件。

(二) 以科研项目为牵引,培养创新思维方法

国外一流学科之所以能培养出一流的人才,首要原因就在于确立了与科学前沿研究一体化的研究生培养理念[10]。研究生教育“以科研为首要成分,导师的作用在于把科研和教学结合起来——科研活动十分恰当地成为一种教学模式。学生的作用就是把科研和学习结合起来——科研活动转变为一种学习模式”[11]。大力支持研究生深度参与高水平科研,保证研究生接触到学科研究领域的最前沿,是提高研究生创新能力、培养高质量研究生的关键环节。研究生参与科研项目申报及其研究过程,深入了解学科前沿发展方向、发展现状,发现凝练存在的科学问题,提出解决问题的技术方案,在科研中培养研究生发现问题、分析问题、解决问题的创新能力。